野心的な症例報告を歓迎する革新的な医学ジャーナル『Cureus』の魅力と未来

野心的な症例報告を歓迎する革新的な医学ジャーナル『Cureus』の魅力と未来

医学界では、従来の紙媒体や権威ある月刊誌において、掲載できる論文数が限られているため、斬新で野心的な症例報告やアイデアは採用されにくいという現実がありました。特に症例報告は「引用されにくい」「インパクトファクターに寄与しにくい」とされ、しばしば掲載を敬遠されてきました。そんな状況を打破する存在として注目されているのが、オンライン型のオープンアクセスジャーナル Cureus Journal of Medical Science(通称Cureus)です。

① 制約のない掲載方針と独自の理念

Cureusは純粋にウェブベースで運営されており、紙媒体に伴う物理的な制限がありません。そのため、掲載本数の制限なく、症例報告や新奇な研究を受け入れる柔軟な体制をとっています。

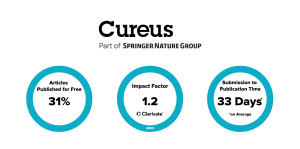

さらに、Gold Open Accessを採用し、平均的な出版費用は約385ドルと他誌に比べて低額。しかも論文の約3割は無料で掲載されています。こうした仕組みにより、若手研究者や臨床医にとっても投稿のハードルが低く、多様な声が集まる環境を整えています。

また、独自の評価制度「SIQ(Scholarly Impact Quotient)」を導入。査読後には専門家だけでなく読者も記事を評価し、その結果がスコア化されます。これにより、雑誌全体の格付けに左右されず、本当に価値ある論文が正当に評価される仕組みが築かれています。

② 驚くほど迅速な出版スピード

従来のジャーナルでは、投稿から採択・掲載まで数か月から半年以上かかることも珍しくありません。これに対してCureusでは、初回判定まで平均48時間、最終出版までの中央値は26日と報告されており、臨床現場のスピード感に合った発表が可能です。進捗もオンラインで逐一確認できるため、投稿者の安心感も大きいのが特徴です。

③ インパクトファクターと広がる影響力

Cureusはすでに世界的に注目を集めており、2022年の2年・5年インパクトファクターは1.2、さらに2025年には1.3へ上昇しました。月間630万ビュー、120万人の読者数という規模は、従来の雑誌では想像できない広がりです。まだWeb of Scienceでの正式な評価は進行中ですが、今後さらに評価が高まると予測されます。

④ 実際に査読を体験して感じたこと

私自身も最近、Cureusから査読依頼を受ける機会がありました。従来のように「査読者が自ら長文のレターを書き上げ、採否を結論づける」という方式ではなく、編集部から提示されるいくつかの質問に答える形でレビューを提出する仕組みでした。

この方法は非常に答えやすく、また論文の欠点を過剰に指摘して出版を遅らせたり、著者の努力を阻害するような雰囲気がありません。むしろ「建設的に改善点を示し、必要な指摘は簡潔に行う」ことを重視しており、研究成果をいち早く世に出すことを目的とした、開かれた査読システムだと感じました。

この体験からも、Cureusの理念である「知識を妨げるのではなく、広げる」姿勢が査読プロセスにまで一貫していることがよくわかります。

⑤ 眼科医としてCureusを推薦できる理由

-

症例報告が採用されやすい – 珍しい眼科症例も積極的に共有可能。

-

若手医師の登竜門になる – 費用が低く、学術発表の第一歩に最適。

-

迅速に成果が公表できる – 臨床現場での新知見を即座に発信可能。

-

公正な評価制度 – SIQにより、実用的な知見が広く認められる。

-

査読体験も良好 – 出版を妨げない前向きな査読プロセス。

結びに

Cureusは、これまでの学術出版の「制限」と「慣習」を超えて、研究者と臨床医に新しい発表の場を提供しています。実際に査読者としても関わってみて、その理念が形式だけでなく運用の細部にまで反映されていることを強く実感しました。

今後、こうした新しい形の学術ジャーナルがさらに普及していけば、医学知識の共有と進歩はより加速していくでしょう。眼科を含む各分野での症例報告や新しい視点の研究発表の場として、Cureusは今後ますます存在感を高めていくに違いありません。

コメント