―患者さんにわかりやすく説明するために―

2025年9月24日にJAMAに掲載されたインサイト記事「医療での数値の伝達方法」(Zikmund-Fisherら)では、医師や医療従事者が患者さんに「数字」をどのように伝えると理解が深まり、意思決定に役立つかについてまとめられています。

なぜ数字の伝え方が大切なのか

医療の現場では「血糖値がどれくらいか」「治療で失明する可能性は何%か」など、多くの数字が出てきます。しかし、患者さんがその数字をどう理解するかによって治療の受け止め方は大きく変わります。

アメリカでの調査によると、簡単な数値問題(リストの中から最大値を選ぶなど)ができた成人はわずか34%しかいませんでした。つまり、多くの方にとって数字を理解するのは決して簡単なことではないのです。

数字を患者に伝えるための5つの工夫

① 言葉よりも数字で

「まれに起こる」と言われても、人によって0%と考えたり80%と考えたり解釈がバラバラです。

一方、「発症率は100人に4人(4%)」と数字で示せば、誤解が減ります。

ただし、患者さんが「リスクが高いか低いか」だけを知りたいときには、言葉の説明も有効です。

② 一貫した分母を使う

「384人に1人」よりも「1000人に2.6人」と表す方が、多くの人に理解されやすいことが研究で示されています。

数字を比較する際は「1000人中」や「100人中」と、基準をそろえて説明することが大切です。

③ 相対リスクより絶対リスクで

「この薬でリスクが50%減ります」と言うと、とても効果があるように聞こえます。

しかし、実際には「リスクが15%から7〜8%に下がる」という説明の方が実態に近く、誤解を避けられます。

患者さんが本当に知りたいのは「自分にとってどのくらい助けになるか」ですから、絶対的な差で伝えることが重要です。

④ グラフや図を活用

数字だけではイメージが難しい場合、図やアイコンを使って「全体の中で何人が影響を受けるか」を示すと理解しやすくなります。

たとえば100個の丸印のうち何個が赤く塗られているかを示す方法は、視覚的に直感的でわかりやすいです。

⑤ 文脈を添える

「クレアチニン2.2 mg/dL」と言われても、患者さんにはそれが高いのか低いのかわかりません。

「多くの医師は3.0以上を心配します」と補足することで、自分の数値の位置づけを理解できます。

眼科でも「視神経の厚みが平均より少し薄いですが、治療が必要になるラインには達していません」といった説明が役立ちます。

まとめ

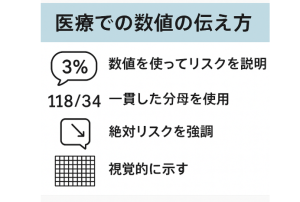

医療で数字を伝えるときに大切なのは次の4点です。

- 「まれ」などの言葉ではなく、できるだけ数字で伝える。

- 分母をそろえて比較しやすくする。

- 相対リスクではなく、絶対リスクで伝える。

- 図や基準値を添えて文脈を示す。

数字の伝え方ひとつで、患者さんの理解や安心感、そして治療の選択が変わります。眼科診療においても「緑内障の進行リスク」「網膜症の発症率」など、数字をどう伝えるかが患者さんの治療意欲に大きな影響を与えるでしょう。

📖 出典

Zikmund-Fisher BJ, Thorpe A, Fagerlin A. Communicating Numbers in Health Care. JAMA. Online published September 24, 2025. doi:10.1001/jama.2025.13655

コメント