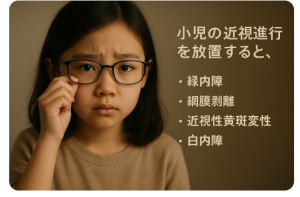

小児の近視進行を放置すると将来起こり得る病気について

小児の近視進行を放置すると将来起こり得る病気について

近視は、小中学生にとってとても身近な目の問題です。最近はスマートフォンやタブレットの普及、屋外活動の減少などが重なり、近視の進行がより早く、より強く出やすいことが分かってきています。単に「遠くが見えにくい」という不便さだけではなく、強い近視を放置すると、大人になってから重大な眼の病気につながる危険があるのです。ここでは、小児期に進行した近視が関連して将来起こり得る代表的な病気をご紹介します。

緑内障

強度近視の方は、眼球が通常より長く伸びてしまうため、視神経に負担がかかりやすくなります。その結果、視野(見える範囲)が欠けていく「緑内障」を発症しやすくなります。特に近視の方は眼圧が正常範囲であっても発症する「正常眼圧緑内障」が多いことが知られています。発症に気づきにくい点が大きな問題です。

網膜格子状変性と網膜剥離

眼球が大きくなると、網膜(目の奥にある薄い膜)が引き伸ばされて弱い部分が生じます。これを「網膜格子状変性」と呼びます。そこから裂け目(網膜裂孔)ができると、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」に進展することがあります。網膜剥離は放置すると失明につながるため、早期発見と治療が不可欠です。

近視性黄斑変性症

近視の眼では網膜の中心(黄斑部)が引き伸ばされやすく、そこに異常な新生血管が生じたり、網膜が萎縮したりすることで「近視性黄斑変性症」が起こることがあります。視力の中心が障害されるため、物がゆがんで見えたり、読書や運転が困難になるなど、生活への影響が大きい病気です。

白内障

強度近視の人は、比較的若い年齢から白内障が進みやすいとされています。特に「後嚢下白内障」と呼ばれるタイプが多く、光のまぶしさや視力低下を引き起こします。

その他の合併症

強度近視では眼球の奥に「後部ぶどう腫」と呼ばれる膨らみができることがあり、これが視機能の低下や他の病気の誘因になることがあります。また、網膜の出血や視神経障害など、多くの問題が起こりやすくなります。

小児期からの近視進行予防の大切さ

このように、近視は単に「メガネの度数が強い」という問題にとどまらず、将来的に失明につながる病気の原因となることがあります。そのため、小児期から近視の進行を抑えることがとても重要です。

近視に対しては、まず適正な眼鏡やコンタクトレンズを作成し、屋外活動の時間を増やすことが基本的な対策です。これらは国民健康保険の範囲内で行える医療であり、小中学生に対しては実質的に無料で受けられるよう整備されています。

一方で、それをこえて近視の進行をさらに抑える選択肢として、近年の研究で効果が証明されている方法もあります。代表的なものが、低濃度アトロピン点眼と、夜間に特殊なコンタクトレンズを装用する「オルソケラトロジー」です。これらは保険外診療となりますが、国際的にも広く取り入れられている方法です。

まとめ

小児の近視進行を放置すると、緑内障・網膜剥離・近視性黄斑変性・白内障など、将来にわたって重大な病気を引き起こす可能性があります。お子さまが快適に生活できるだけでなく、将来の目の健康を守るためにも、近視進行の予防は今の眼科医療で非常に重視されているのです。基本的な保険診療に加えて、必要に応じて低濃度アトロピンやオルソケラトロジーといった保険外の方法も検討できます。詳細については来院時に丁寧にご説明いたします。

コメント