ビジュアルスノウ症候群における脳のつながりの変化

ビジュアルスノウ症候群における脳のつながりの変化

(Brain Communications 2025年、Strikら)

ビジュアルスノウ症候群では脳の特定の領域間のつながり方が変化していることを示した。特に「辺縁上回」という領域を中心に、視覚処理に関わる皮質のネットワークが強くつながる一方、深部の灰白質(淡蒼球など)との結びつきが弱まっていた。

著者

マーテ・ストリック、ミーガン・J・クラフ、エマ・J・ソリー、レベッカ・グラリン、オーウェン・B・ホワイト、スコット・C・コルベ、ジョアン・フィールディング

背景

視覚雪症候群(Visual Snow Syndrome: VSS)は、目を開けても閉じても「細かな点がチラチラと雪のように見える」状態が続く神経疾患です。多くの患者さんが「視界に砂嵐がかかっているようだ」と表現します。さらに、動くものの残像が強く残る(パリノプシア)、飛蚊症が増える、光が強すぎてまぶしいなど、さまざまな症状を伴います。耳鳴りや片頭痛、うつや不安といった心身の問題を抱えることも多く、生活の質に大きな影響を与えます。

これまでの研究で、VSSの患者さんは脳の構造や働き方が健康な人とは異なることが示されてきました。しかし、どの脳の領域同士がどのようにつながっているのか(機能的結合性)が、症状の強さや生活への影響にどのように関わるかは十分に分かっていませんでした。

目的

この研究では、VSS患者さんの脳内の「安静時のネットワークのつながり方」を詳しく調べ、それが症状の強さや目の動き(眼球運動)の特徴とどう関連するかを明らかにすることを目的としました。

方法

研究にはVSS患者40人(平均33歳、半数以上は女性、22人は片頭痛持ち)と、健康な対照者60人が参加しました。

参加者は超高精度の7テスラMRIで脳の構造と安静時の活動を撮影しました。さらに、視覚刺激に対する眼球運動(サッケード、抗サッケードと呼ばれる素早い視線移動)の測定も行いました。

そのうえで、脳の特定の領域同士のつながり具合(機能的接続強度)を比較し、VSS症状の強さや「どのくらい生活を妨げているか」との関連を調べました。

結果

-

健康な人と比べて、VSS患者は以下のような違いがありました:

◎ 辺縁上回と外側後頭皮質・紡錘状回の結びつきが強い

◎ 辺縁上回と淡蒼球(脳の深部構造)の結びつきが弱い -

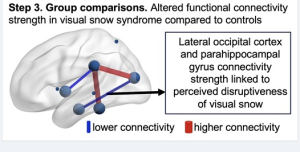

また、海馬傍回と外側後頭皮質の結びつきが強いほど、患者さん自身が感じる「生活への妨げ」が大きいことが分かりました。

-

片頭痛を持つVSS患者と、片頭痛のないVSS患者との間に差は見られませんでした。

結論

この研究は、視覚雪症候群では脳の特定の領域間のつながり方が変化していることを示しました。特に「辺縁上回」という領域を中心に、視覚処理に関わる皮質のネットワークが強くつながる一方、深部の灰白質(淡蒼球など)との結びつきが弱まっていました。

こうしたネットワークの偏りは、「雪のような視覚症状」や「生活にどれだけ困るか」といった体験に関わっている可能性があります。

患者さんへのメッセージ

視覚雪症候群はまだ解明途上の病気です。今回の研究は、症状の背後に「脳内ネットワークの不均衡」があることを明らかにしました。今後、こうした知見をもとに、症状を軽減するための治療法開発につながることが期待されます。

現時点では確立された治療はありませんが、片頭痛のコントロールや生活習慣の工夫で症状が和らぐこともあります。研究は進んでいますので、不安を感じている方も一人で悩まず、ぜひ専門医にご相談ください。

📖 出典:Strik M, Clough MJ, Solly EJ, et al. Altered functional connectivity strength between structurally and functionally affected brain regions in visual snow syndrome. Brain Communications. 2025;7(3):fcaf171. https://doi.org/10.1093/braincomms/fcaf171

清澤のコメント:

視覚雪症候群の研究は、これまで症状の説明にとどまることが多かったのですが、今回のように脳ネットワークの具体的な変化を示した報告は、将来の治療戦略に直結する大切な一歩だと思います。

コメント