片眼の下半分が見えにくい ― 先天性上部視神経低形成を疑うとき

片眼の下半分が見えにくい ― 先天性上部視神経低形成を疑うとき

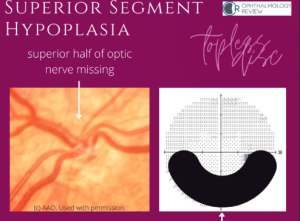

定期健診で「緑内障の疑いがある」と言われた患者さんが来院されました。OCT(網膜神経線維層解析)では異常がなく、視神経の形も正常。ところが視野検査では片眼の下半分の感度が低下しています。このような場合、「先天性上部視神経低形成(superior segmental optic nerve hypoplasia:SSONH)」という先天的な視神経の発達異常を考えることがあります。

■ 特徴 ― 視神経の上半分が生まれつき細い

この病気は、視神経のうち上方の線維束が生まれつき少ない(発達していない)状態を指します。多くの場合、乳幼児期には気づかれず、成人してから眼科で視野検査を受けたときに初めて発見されます。

特徴的なのは次の点です。

- 視神経乳頭(眼底の神経の出口)がやや上方でくびれて見える

- 乳頭上方の網膜神経線維層が薄く、OCTではその領域に軽い減少が見える場合もある

- 視力はほぼ正常で、進行はしません

- 視野は下半分の感度低下が中心で、左右差があることが多い

これらは緑内障の初期に似て見えることもあるため、誤って緑内障と診断されることがあります。

■ 診断に役立つ検査

診断のためには、いくつかの検査を組み合わせます。

- OCT(光干渉断層計)

視神経乳頭周囲の神経線維層を詳しく解析します。緑内障のように弧状の欠損ではなく、上方の扇形状の菲薄化が一定して見られることが特徴です。 - 視野検査

下半分の感度低下が明確に現れます。左右眼の対称性を比較すると判断しやすくなります。 - 眼底写真

視神経乳頭の上半分が小さく見える「トリプルサイン(上方陥凹+RNFL菲薄+下方視野欠損)」が診断の手がかりになります。 - 場合により脳MRI

視神経や視交叉の形を確認し、脳や視路に異常がないかを調べます。

■ 治療と経過観察

この疾患は先天性の構造的変化であり、進行性ではありません。したがって、緑内障治療薬(眼圧を下げる点眼薬)は不要です。

ただし、緑内障と併存していることもあるため、初期診断の段階では定期的な経過観察が勧められます。OCTと視野検査を1年に1回ほど行い、変化がないことを確認していきます。

■ 患者さんへの注意点

- 進行しない病気であることを理解し、不必要に不安を抱かないことが大切です。

- 見え方の自覚がないことも多いですが、両眼視によって生活にはほとんど支障がありません。

- ただし、運転免許の視野検査などで指摘を受けることがあるため、医師の診断書で説明できるようにしておくと安心です。

- 緑内障や糖尿病網膜症など、他の疾患を併発する可能性は別途ありますので、定期的な眼科受診は欠かさないようにしましょう。

■ 清澤院長のコメント

この病気は日本でも比較的まれですが、緑内障との鑑別で見逃されやすい病態です。OCTだけでなく、視野の形や視神経乳頭の形態を丁寧に観察することが診断の鍵になります。

片眼性の場合でも、生まれつきの「構造の個性」であることを患者さんに正しく伝えることが、過剰な治療を避けるうえで重要です。

まとめ:

「視野に下半分の欠損があっても、OCTに変化がない場合」は、緑内障だけでなく先天性上部視神経低形成の可能性を念頭に置く必要があります。進行しないことを確認しながら、必要以上の治療を避け、安心して経過を見守ることが大切です。

コメント