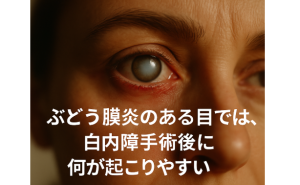

ぶどう膜炎のある目では、白内障手術後に何が起こりやすい?

ぶどう膜炎のある目では、白内障手術後に何が起こりやすい?

――黄斑浮腫(CME)のリスクを調べた最新研究

ぶどう膜炎は、目の中に炎症を起こす病気の総称です。治療で炎症をコントロールできても、長く続く炎症の影響で白内障が進行しやすく、白内障手術が必要になることも少なくありません。しかし、ぶどう膜炎がある目は手術が難しく、術後も炎症が強く出てしまうなど、一般的な白内障手術とは違う注意点があります。そのなかでも特に問題になるのが「囊胞様黄斑浮腫(CME)」というむくみの発症です。

黄斑は“物を見る中心”で、ここに水分がたまってむくむと、視力が落ちたり、ゆがんで見えたりします。ぶどう膜炎のある目では、白内障手術後にCMEが起きやすいとされてきましたが、「どんな患者さんに起きやすいのか」という点は十分に分かっていませんでした。

今回、京都府立医科大学の研究グループは、ぶどう膜炎にかかった目が白内障手術を受けた場合、どんな人に術後CMEが起こりやすいのかを詳しく調べました。手術時の年齢や病気の種類、術前の炎症の落ち着き具合、ステロイド内服の有無など、多くの項目との関連を解析した点が特徴です。

研究の対象となったのは、2013年から2023年に白内障手術を受け、術後3か月以上フォローできた128例です。患者さんの年齢は幅広く、10代から80代まで含まれていました。結果として、16例(12.5%)に術後CMEが発症しました。一般の白内障手術後のCME発症率(1〜2%程度)と比べると、やはり高い数字です。

さらに、興味深いのは「両眼に手術をした場合の関連」です。70例が両眼に手術を受けており、そのうち先に手術した眼にCMEが出た人では、後から手術した反対眼でもCMEが起こりやすい傾向が見られました。これは、患者さん個人がもともとCMEを起こしやすい体質・炎症反応を持っている可能性も示唆しています。

そして、多くの因子を解析した結果、最も強く相関したのは「これまでに黄斑浮腫を起こしたことがあるか」という一点だけでした。CMEの既往があると、術後にCMEが起きるリスクは約20倍に跳ね上がるという強い結果でした(オッズ比19.59)。性別や年齢、病気のタイプ(Vogt-小柳-原田病、サルコイドーシス、Behçet病など)、炎症が落ち着いてから手術するまでの期間、ステロイド内服などは、有意なリスクとはなりませんでした。

つまり、「過去に黄斑浮腫を起こしたことがある目」は、白内障手術後にもCMEを再び起こすリスクが高く、慎重な術後管理が必要だということが明らかになったのです。同時に、両眼手術の場合、先行眼でのCME発症は後続眼の重要な警告サインになると言えます。

今回の研究は、ぶどう膜炎がある患者さんが白内障手術を受ける際に、術後視力低下の原因となるCMEの“予測”につながる貴重な成果です。特に、過去に黄斑浮腫を経験した患者さんや、反対眼でCMEが出た患者さんでは、よりきめ細かい予防と術後のチェック体制が重要になります。治療では、ステロイド薬の点眼や注射など炎症を抑える治療が軸となりますが、今後は個々のリスクに応じた術後管理がさらに求められるでしょう。

患者さんにとっては、白内障手術は視力改善に大きく寄与する治療ですが、ぶどう膜炎がある場合には追加の注意点があります。過去に黄斑浮腫を起こしたことがある方は、手術前の説明でそのリスクをしっかり把握し、術後の見え方の変化を早めに主治医に伝えることが大切です。

――

出典:

藤本優ほか「ぶどう膜炎罹患眼における白内障術後黄斑浮腫のリスク因子」

日本眼科学会誌 第129巻9号, 2025, pp.779–786.

コメント