2025年4月18日に開催される「社会保険会議シンポジウム」に関する内容を、一般の方にも理解しやすい形でまとめた。診療報酬制度や眼科医療の今後について、重要な視点が語られました。

2025年4月18日に開催される「社会保険会議シンポジウム」に関する内容を、一般の方にも理解しやすい形でまとめた。診療報酬制度や眼科医療の今後について、重要な視点が語られました。

シンポジウム概要

タイトル: 2026年度診療報酬改定に向けて

日時・会場: 2025年4月18日(金)15:30~16:50

場所: 東京国際フォーラムBブロック7F ホールB7(2)

主催: 日本眼科社会保険会議(日本眼科学会+日本眼科医会による協働団体)

オーガナイザー: 堀裕一先生(東邦大学)、柿田哲彦先生(柿田眼科)

シンポジウムの背景と目的

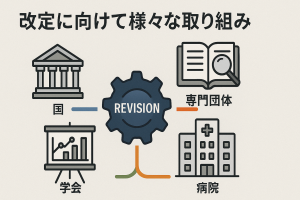

2025年、団塊の世代が75歳以上となり、5人に1人が後期高齢者という超高齢社会に突入しています。これに伴い医療・介護のニーズが急増しており、「2025年問題」として大きな社会課題となっています。本シンポジウムでは、2026年度の診療報酬改定に向けて、国・専門団体・学会・病院などがどのように取り組んでいるかが語られました。

各講演の要約

◉ 演題:2026年度診療報酬改定に向けての外保連方針

講演者: 瀬戸 泰之 先生

所属: 国立がん研究センター中央病院/外科系学会社会保険委員会連合(外保連)

内容の要約:

外保連は外科手術の診療報酬の適正化を目指す団体で、手術の「難しさ」「時間」「医師数」などを元に費用の妥当性を示す「試案」を作成しています。しかし国の財政は厳しく、実際の報酬がその水準に達していない現状があります。特に高額な医療材料費がかかる手術や、複数の手術を一度に行うケースについて、より公平な評価を目指すべきと強調されました。

◉ 演題:遺伝性網膜ジストロフィにおける遺伝学的検査

講演者: 前田 亜希子 先生

所属: 神戸市立神戸アイセンター病院

内容の要約:

網膜色素変性などの遺伝性の目の病気では、原因となる遺伝子が非常に多く、正確な診断には遺伝子検査が必要です。最近、82種類の遺伝子を調べるパネル検査が保険適用となりましたが、対象は一部の遺伝子治療の選定時に限られています。また、専門家による検査結果の評価が求められる一方、十分な診療報酬が設定されておらず、医療現場にとって負担となっている現状が紹介されました。

◉ 演題:緑内障指導管理料と施設基準

講演者: 本庄 恵 先生

所属: 東京大学

内容の要約:

日本では中途失明の最大原因が緑内障ですが、初期には自覚症状がないため、早期発見と継続的な管理が大切です。本庄先生は、治療方針の説明や生活指導などを含めた「緑内障指導管理料」の新設を要望。また、高度近視では眼の長さに応じた診断の工夫が必要であるため、角膜厚測定や眼軸長測定の重要性を強調し、それらを診療報酬で評価するよう訴えました。

総括とメッセージ

このシンポジウムでは、外科・遺伝病・慢性疾患(緑内障)など多様な立場から、診療報酬制度が医療の質や公平性にどのように関わっているかが議論されました。今後の医療制度改革において、眼科も含めた専門医療の持続可能性をどう守るかが問われており、市民としても関心を持ち続けることが重要です。

コメント