ラジアルケラトトミー(RK)は1980〜90年代に多く行われた近視矯正手術ですが、長期的な経過観察において注意すべき点がいくつか知られています。現在、術後の患者さんを診る際に注目すべきポイントを列挙します。

1. 遠視化の進行

-

徐々に遠視化する傾向があります。術後10〜20年経過すると、特に中年以降に顕著になることが多いです。

-

日内変動(朝は近視寄り、夕方は遠視寄り)が見られることもあり、眼鏡処方に苦慮することがあります。

2. 不正乱視の出現

-

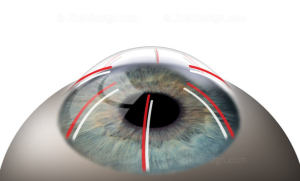

放射状切開によって角膜の形状が不規則になり、不正乱視を生じやすくなります。

-

角膜形状解析(トポグラフィー)が有用であり、視力矯正にはハードコンタクトや角膜クロスリンキングを伴う治療が検討されることもあります。

3. 角膜強度の低下

-

切開線により角膜の構造的な強度が弱く、外傷や眼内手術時に破裂や切開創開大のリスクが高まります。

-

白内障手術など前眼部手術では角膜創部の扱いに注意が必要です。

4. 白内障手術時の課題

-

IOL(眼内レンズ)度数計算が難しく、術前角膜屈折値の信頼性が低いため、専用の計算式(Barrett True-K式など)を用いる必要があります。

-

角膜不正乱視や角膜厚の局所的不均一も、術後の屈折誤差につながりやすいです。

5. 角膜瘢痕と視覚品質

-

切開部の瘢痕や微細な混濁により、グレア(眩しさ)やハローが持続する例があります。

-

夜間の視力低下やコントラスト感度の低下が残存することがあります。

6. ドライアイ傾向

-

切開による神経損傷が影響して、角膜知覚低下やドライアイが持続する例も報告されています。

7. 網膜・眼底の併存疾患への配慮

-

RK患者の多くは中等度〜強度近視がベースにあるため、網膜裂孔や網膜剥離、緑内障など近視性合併症のリスク評価も重要です。

まとめ

RK術後患者を診る際には、

-

遠視化の進行と屈折日内変動

-

不正乱視と視力矯正の困難さ

-

角膜強度低下と手術時リスク

-

白内障手術におけるIOL計算の難しさ

-

グレア・ハローなど視覚品質の問題

-

ドライアイの持続

-

近視由来の網膜・緑内障リスク

これらを体系的に確認することが大切です。

コメント