「指定難病」が今月(2024年6月)の「日本の眼科」のテーマです。総説として、近藤峰生先生が指定難病とはという総説を書いておいでです。指定難病とは何か?そして、眼科における各指定難病の特徴は何か?が話題になっています。「詳しくは日本の眼科」等をご覧ください。

「指定難病」が今月(2024年6月)の「日本の眼科」のテーマです。総説として、近藤峰生先生が指定難病とはという総説を書いておいでです。指定難病とは何か?そして、眼科における各指定難病の特徴は何か?が話題になっています。「詳しくは日本の眼科」等をご覧ください。

―――記事の概要――――

1、難病と指定難病の概要

難病とは、発病機構が不明確で治療法が確立していない希少な疾患であり、長期の療養を必要とするものと定義されます。これに対して指定難病は、患者数が一定の基準を満たし、客観的な診断基準が確立されている疾患で、医療費助成の対象となるものです。2024年4月現在、341疾患が指定難病に指定されています。これらの疾患の多くは遺伝子異常に起因することがわかっており、治療法が未確立であるものの、研究が進展しています。

Ⅱ、日本における難病対策の歴史

日本の難病対策は、1964年に社会問題となったスモン(SMON)の発生を契機に始まりました。スモンは整腸剤キノホルムによって引き起こされる神経障害であり、その原因究明と治療法確立のために調査研究が進められました。その結果、キノホルムの販売中止と患者への医療費助成が行われました。この対策が日本の難病対策の出発点となり、現在に至るまで調査研究と医療費助成が難病対策の柱となっています。

Ⅲ、 難病研究班の役割

現在、厚生労働省が中心となり、各領域の研究班がオールジャパン体制で難病の調査研究を行っています。これらの研究班は、診断基準や重症度分類、診療ガイドラインの作成、良質な医療の提供体制の構築、全国規模の疫学調査、患者データベースの構築など、多岐にわたる役割を担っています。眼科領域では、4つの研究課題が採択されており、それぞれが具体的な疾患や治療体制の改善を目指しています。

Ⅳ、眼科領域の指定難病

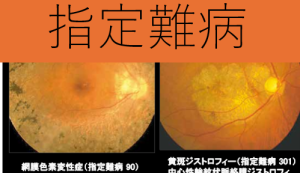

2024年4月現在、眼科と関連する指定難病は9疾患です。これらの疾患は、主に遺伝子異常に起因し、進行性の視覚障害を引き起こします。以下に各疾患の概要を示します。

- 90:網膜色素変性症: 視細胞および網膜色素上皮細胞の進行性変性を伴う遺伝性疾患群。

- 134:中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群: 透明中隔欠損と視神経低形成、下垂体機能低下症を伴う先天疾患。

- 164:眼皮膚白皮症: 全身のメラニン合成低下による皮膚、毛髪、眼の色素欠乏。

4.301: 黄斑ジストロフィー: 黄斑機能が進行性に低下する遺伝性網脈絡膜疾患。

- 302:レーベル遺伝性視神経症: 母系遺伝形式で若年男性に好発する視神経症。

- 303:アッシャー症候群: 難聴に網膜色素変性を伴う疾患。

- 328:前眼部形成異常: 角膜、虹彩、隅角の先天異常。

- 329:無虹彩症: 虹彩形成異常と角膜症、白内障、緑内障、黄斑低形成などを伴う。

- 332:膠様滴状角膜ジストロフィー: 角膜実質にアミロイドが沈着する疾患。

Ⅴ、難病の認定申請

医療費助成の対象となるには、指定難病と診断され、重症度分類等で一定以上の病状が必要です。申請には、難病指定医が記載する「臨床調査個人票」が必要であり、指定医は診断および治療経験を有し、専門医資格を持つことが条件です。申請により患者には医療費助成が受けられますが、メリットの程度は世帯収入などによります。また、自治体によっては見舞金が支給される場合もあります。

まとめ

難病および指定難病は、その定義や対策が明確化され、調査研究と医療費助成の枠組みの中で対応されています。眼科領域の指定難病は9疾患があり、遺伝性の要因が多く見られます。難病対策は長年にわたる調査研究と医療費助成によって支えられており、患者のQOL向上を目指して継続的に改善されています。

コメント