清澤のコメント:超加工食品(ウルトラプロセスドフード)は、高糖質・高脂肪・高塩分で保存料や添加物を多く含むため、目の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。まず、肥満や糖尿病を引き起こしやすく、これらは網膜症や緑内障、白内障といった眼疾患の主要なリスク因子です。また、高血圧や動脈硬化を悪化させることで網膜の血流障害を招き、視力低下を進める可能性も指摘されています。さらに、慢性的な炎症を誘発する加工食品は黄斑変性症のリスク上昇とも関連づけられています。すぐに目に症状が出るわけではありませんが、長期的な視機能の維持のためには、野菜や果物、魚などの自然な食品を中心とした食事が望ましいと考えられます。わかりやすく要点をまとめてみました。最初に出てくるトランス脂肪酸というのはマーガリンのことだったのでしょうか。調べてみると、「さけられるべきトランス脂肪酸食品」とは、主に工業的に作られたトランス脂肪酸を含む食品で、代表例がマーガリンやショートニングを使った製品です。ただし現在のマーガリン自体は改善が進んでおり、昔ほど危険なものではありません。とのことです。::いつものように星進悦先生がこの記事を教えてくださいました。

① 超加工食品の定義と課題 (ネイチャーの社説)

超加工食品の定義と課題 ― Nature誌社説から

超加工食品の定義と課題 ― Nature誌社説から

2025年9月、国連総会では工業的に生産されたトランス脂肪酸の食事からの排除が議題に上ります。トランス脂肪酸は心筋梗塞や突然死のリスクを高めることで知られ、すでに60か国が削減に取り組み、9か国では完全に排除されています。これは公衆衛生上大きな前進といえますが、議論はそれだけにとどまりません。今回の論点は「超加工食品(ultra-processed foods)」にまで広がっています。

超加工食品とは何か

超加工食品とは、単なる調理や保存のための加工を超えて、工業的に合成された成分や抽出物、添加物を用いた食品を指します。例としてはケーキ、菓子パン、チキンナゲット、ホットドッグなどが挙げられます。これらはしばしば高塩分・高糖分・高脂肪で、肥満や心血管疾患との関連が示されています。

この概念を広めたのが2009年にブラジル・サンパウロ大学のカルロス・モンテイロ氏が提唱した NOVA分類 です。食品を加工度に応じて4段階に分け、その最上位に「超加工食品」を置きました。国連食糧農業機関(FAO)もこの分類を採用し、ラテンアメリカ諸国では警告表示や課税などの政策に結び付いています。

超加工食品概念の意義と限界

NOVA分類は食事政策に大きな影響を与えましたが、その一方で課題も指摘されています。超加工食品の範囲には、パンや乳児用粉ミルクのように必ずしも不健康とは言い切れないものも含まれています。また、人々がこれらを選ぶ背景には「食べやすさ」「味覚刺激」「高エネルギー密度」などの要因もあり、単に「加工度」だけで健康影響を語るのは不十分です。加工そのものは必ずしも悪ではなく、牛乳の殺菌や冷凍野菜の保存のように、むしろ安全性や栄養維持に役立つ例もあります。

NOVA分類は食事政策に大きな影響を与えましたが、その一方で課題も指摘されています。超加工食品の範囲には、パンや乳児用粉ミルクのように必ずしも不健康とは言い切れないものも含まれています。また、人々がこれらを選ぶ背景には「食べやすさ」「味覚刺激」「高エネルギー密度」などの要因もあり、単に「加工度」だけで健康影響を語るのは不十分です。加工そのものは必ずしも悪ではなく、牛乳の殺菌や冷凍野菜の保存のように、むしろ安全性や栄養維持に役立つ例もあります。

今後に求められること

そのため、各国政府や規制当局には「超加工食品」という用語の曖昧さを整理し、より精確な定義を持つことが求められます。米国では統一的な定義を求める声が高まり、英国では市民の意識調査が進められています。背景には、先進国では肥満が問題となる一方、途上国ではカロリー不足が依然として深刻であるという、世界的な食の二極化があります。

まとめ

超加工食品の議論は、現代の食生活が「伝統的な調理食」から「工業的食品」へと置き換わってきた流れに警鐘を鳴らすものです。ただし「加工=悪」と単純に切り捨てるのではなく、どの食品が健康に悪影響を与えるのかを明確にし、誤解や副作用のない政策につなげることが重要です。適切な定義とバランスのとれた政策によってこそ、人々の健康と食の安全は守られるでしょう。

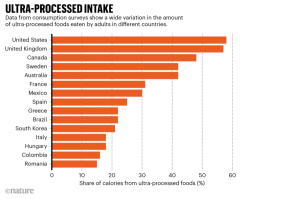

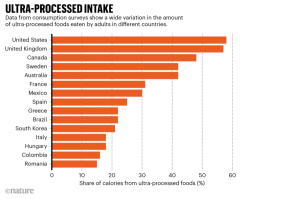

出典 (この記事について星進悦先生からご教示を受けました。)当初の図を含む元論文があり、この記事はそれに対する編集者の論説のサマリーです。表に日本は入っていませんでした。

Nature Editorial. Ultra-processed foods — it’s time for an improved definition.

Nature 645, 7 (2025). doi: 10.1038/d41586-025-02750-0

⓶ 超加工食品は本当に不健康なのか?科学が語ること 元論文

2000年代初頭、ブラジルの研究者カルロス・モンテイロ氏は、肥満や2型糖尿病が急増する一方で、人々が家庭で買う砂糖や塩の量はむしろ減っていることに気づきました。調べてみると、家庭で料理に使う代わりに、冷凍ピザやスナック菓子、シリアルなど「工場で何度も加工された食品」を買うようになっていたのです。彼はこれを「超加工食品(Ultra-Processed Foods:UPFs)」と名付けました。

超加工食品とは、原料の形がわからなくなるまで加工され、家庭では使わない添加物や油脂、甘味料を多く含む食品を指します。スナック菓子や菓子パン、即席ラーメン、加工肉、炭酸飲料などが代表的です。現在、アメリカやイギリスでは摂取カロリーの約6割をUPFが占めています。

数多くの研究で、UPFを多く摂る人は肥満、心血管疾患、糖尿病、脂肪肝、うつ病、さらには死亡率の上昇とも関連することが示されています。ただし「どの程度危険か」「なぜ不健康なのか」については議論が続いています。単に糖分や脂肪が多いせいなのか、それとも加工そのものが問題なのかが焦点です。

いくつかの臨床試験では、栄養成分をそろえても、UPF中心の食事では食べ過ぎや体重増加が起きやすいことが分かりました。その背景には、柔らかく食べやすい食感や高いエネルギー密度(少量で高カロリー)、そして「やめられないおいしさ(超嗜好性)」が関係していると考えられています。つまり、食品の加工度が人間の食べ方や満腹感に影響を与えている可能性が高いのです。

一方で、ヨーグルトや全粒パンなど健康的とされる食品もUPFに分類されることがあり、定義の幅広さが批判されています。そのため「すべてのUPFが悪い」とは言えません。野菜やナッツを含み、砂糖や加工肉を控えるなど、全体の食事バランスを重視すれば、UPFをある程度取り入れても健康リスクは下げられることが示されています。

結論として、UPFは「手軽で美味しい」反面、食べ過ぎやすく健康を損ねるリスクを持つことは確かです。日常では「できるだけ未加工に近い食品を中心にしつつ、UPFは控えめに」という食習慣が望ましいといえるでしょう。

📖 出典:Nic Fleming, Are ultra-processed foods really so unhealthy? What the science says, Nature News Feature, 3 September 2025. https://www.nature.com/articles/d41586-025-02871-8

コメント