【近視性黄斑症の進行と視力への影響:ヨーロッパ781人の長期追跡調査から】

【近視性黄斑症の進行と視力への影響:ヨーロッパ781人の長期追跡調査から】

背景

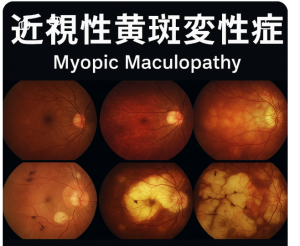

近年、高度近視にともなう「近視性黄斑症(Myopic Maculopathy)」が注目されています。これは、眼軸が極端に長くなることで網膜の中心部(黄斑)が変性し、視力低下を引き起こす疾患です。特に中高年において視力を奪う深刻な原因の一つであり、その自然経過と将来の視力への影響を知ることは、診療や患者指導において極めて重要です。

目的

本研究は、ヨーロッパの高度近視患者781人(1228眼)を対象とし、平均11年以上の追跡期間で、近視性黄斑症の進行パターンと視力への影響を評価することを目的としました。

研究の方法

研究は後ろ向き観察研究として行われ、眼軸長(平均31.6mm)、視力(BCVA)、眼底写真、OCT画像などが収集されました。

特に以下の点を重点的に評価しました:

-

萎縮型(MAM)の進行度合い(ATN分類による)

-

後部ブドウ腫の形態(Curtin分類)

-

新生血管型(MNM)や牽引型(MTM)の発生とその関連因子(ラッカー亀裂=LC、ドーム型黄斑=DSM)

主な結果

● 萎縮型黄斑症(MAM)の進行

全体の57%の眼で病変が進行。特に斑状萎縮がある眼では81%で進行し、そのうち約半数が**黄斑萎縮(中心部の障害)**に至っていました。対して、テッセレーション(網目模様)所見のみの眼では、進行は19%と軽度でした。

● 後部ブドウ腫と進行の関係

IX型のブドウ腫を持つ眼では86%が進行しており、ブドウ腫のタイプが進行のリスク因子となることが示されました。

● 視力の変化

約36%の眼で2段階以上の視力低下が認められました。視力低下と相関した因子は、

-

長い眼軸長

-

緑内障手術歴

-

斑状萎縮の存在

-

MNM(血管新生型)やMTM(牽引型)の合併

● 血管新生型(MNM)の発生

全体の15%の眼にMNMが発生。特にベースラインでDSMやLCを伴う眼ではリスクが高く、その後の黄斑萎縮への進行速度も速いことが明らかとなりました。

● 牽引型黄斑症(MTM)の合併

26%の眼でMTMが発生。I型およびII型ブドウ腫との有意な相関が見られました。

考察

この研究は、近視性黄斑症の自然歴を詳細に明らかにし、病変の初期タイプやOCT所見が将来のリスクを予測する指標となり得ることを示しています。とくに斑状萎縮、DSM、LCといった所見があれば、血管新生や視力障害への注意が必要であり、早期からの定期的モニタリングが求められます。

結論

高度近視眼では、半数以上が長期間で近視性黄斑症の進行を経験します。とくに、斑状萎縮、MNM、MTMを伴う眼では、視力低下が進みやすく注意が必要です。将来の視力を守るためには、OCTなどを活用した継続的な評価と、早期の介入が重要だと考えられます。

出典:

Carla MM, Boselli F, Giannuzzi F, et al. Longitudinal Imaging Features and Visual Outcomes of Myopic Maculopathy Progression in a European Cohort. Ophthalmology Retina. 2025;9(8):774–786. [Open Access]

コメント