3歳児検診で異常が疑われた小児が眼科を受診した場合にどのような点に注意が必要かと考えると、まずは弱視を起こす原因を除外する事が必須であろう。そこで7月の日本の眼科を見ると、弱視の検査(森 隆史:福島県立医科大学眼科学講座)という項目の記事が有った。今日は、患者家族にも参考になるように、その要点をまとめてみよう:

3歳児検診で異常が疑われた小児が眼科を受診した場合にどのような点に注意が必要かと考えると、まずは弱視を起こす原因を除外する事が必須であろう。そこで7月の日本の眼科を見ると、弱視の検査(森 隆史:福島県立医科大学眼科学講座)という項目の記事が有った。今日は、患者家族にも参考になるように、その要点をまとめてみよう:

弱視の検査と診断

要約

弱視の診断には、視力測定、細隙灯顕微鏡や眼底検査などを通じた器質的疾患の確認、眼位と屈折検査を行いリスク要因を特定します。自覚的な検査が困難な場合には行動観察や他覚的検査により視機能を評価し、鑑別診断を行います。視覚発達期に早期診断と治療が行われなければ視機能の予後が不良となるため、初診医の役割が重要です。診断が不確定の場合は、専門医療機関への紹介が必要です。

Ⅰ、視力検査

視力検査では、同年齢の健常児と比較して視力が劣ることが弱視の診断基準となります。視力検査にはランドルト環、絵視標、森実式ドットカードなどが用いられ、発達障害児には具体物や絵合わせなどの方法が適しています。視覚発達が見られない場合や視力の左右差が大きい場合は、行動観察や片眼遮閉による反応を確認します。また、検査環境にも配慮し、特に注意欠如・多動症の児童には視覚の集中を促す環境が大切です。

Ⅱ、斜視検査

自然頭位を確認し、眼位検査を行います。斜視が確認された場合、斜視角を定量し、感覚性斜視の可能性がある場合は、詳細な眼疾患の鑑別が必要です。片眼弱視は両眼の網膜像の不一致によるため、視力低下や固視異常などが併存する場合があります。両眼視機能検査も経過観察に役立ちます。

III. 屈折検査

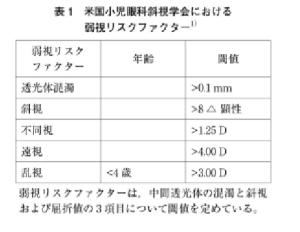

強い調節力を持つ小児では調節麻痺下で屈折検査を行います。アトロピンやシクロペントラートを用いて調節を抑えた状態での検査が推奨されます。特に内斜視を伴う遠視のケースでは、過矯正を避けるためアトロピンの使用が有効です。副作用や調節麻痺検査の必要性については、保護者に事前に説明し、適切な対応を行います。

Ⅳ、眼球形態の診察

眼球形態を確認し、検影法や細隙灯検査、眼底検査で弱視のリスク要因となる異常を特定します。例えば、角膜乱視や輪部デルモイドが不同視弱視の原因となることがあります。眼底検査は、器質的疾患の確認に必須であり、広角撮影やOCTが有効です。原因が特定できない場合は、専門検査機関への紹介が適切です。

おわりに

視覚感受性期(6歳より前)に弱視を診断し治療を開始することが重要です。自覚的な検査ができなくても、他覚的検査で早期発見に努め、適切に対応することが初診医に求められます。また、脳病変が疑われる場合には小児科や頭部MRIの実施も検討します。

コメント