関東大震災から100年 ― 過去の教訓を未来へ

関東大震災から100年 ― 過去の教訓を未来へ

終戦記念日が過ぎると、私たちはもう一つの歴史的な日、関東大震災のあった日、防災の日を迎えます。

1923(大正12)年9月1日午前11時58分、神奈川県西部を震源とするマグニチュード7.9の大地震が発生しました。強い揺れとその後の大火、津波、余震が都市を襲い、東京・横浜などが焦土と化しました。犠牲者は全国で10万5千人余り、神奈川県内だけでも3万2,838人に上ったとされます。私の祖父はこの日に従業員と横浜の商用先を訪ねていて罹災。東海道~木曽路経由で命辛々松本に帰着しました。帰宅後、多数の手ぬぐいを製作して寄託したと我が家の記録は伝えています。(記事末尾の追記参照)

被害の様相と地域差

横浜市では2万6,623人が死亡、その9割以上は火災によるものでした。市内289カ所から出火し、火災旋風が発生、市街地は焼け野原になりました。東京を含め火災で亡くなった人は9万人を超え、震災の象徴的被害となりました。

一方、横須賀市では家屋倒壊による死者が多数(665人中495人)で、火災による犠牲は少なめでした。浦賀町では愛宕山の崩壊で半数が土砂災害に巻き込まれました。県西部・片浦村(現小田原市)では根府川駅付近で山崩れが起こり、列車が海中に転落。百数十人が死亡し、近隣集落も「山津波」に襲われました。

工場も壊滅的被害を受け、川崎町の富士瓦斯紡績では224人(ほとんどが女性従業員)が倒壊した建物の下敷きになりました。相模湾沿岸では鎌倉町をはじめ多くの町が津波に襲われています。

当時の新聞が伝えたこと

震災はメディアにも大きな打撃を与えました。当時、横浜の生糸貿易情報を発信していた「横浜貿易新報」は本社が倒壊し、新聞発行は停止。12日後の9月13日に臨時号を発行しました。社長の三宅磐は冒頭で「横浜市はほとんど壊滅した…嗚呼これ何たる試練であらうか」と記しつつも、市民に向け「屈服してはならない」と呼びかけました。

同じ紙面では「電灯はいよいよついた」「バラック二万戸」など、復興に向けて立ち上がる人々の姿が報じられました。テレビやラジオがない時代、新聞は人々をつなぐ唯一のメディアとして大きな役割を果たしていました。

100年後の私たちができること

震災の記録は、倒壊した建物の写真、津波や土砂崩れの現場、供養が続く「地震峠」など、今も各地に残されています。それらは単なる史跡ではなく、「命を守るために何が必要か」を教えてくれる教材です。

現代の私たちは、防災・減災のために「6つの備え」が呼びかけられています。

-

家族での避難場所・連絡方法の確認

-

食料・水の備蓄

-

家具の固定

-

消火器や懐中電灯の準備

-

近隣住民との協力体制づくり

-

防災訓練や地域活動への参加

地震はいつ来るかわかりません。特に首都直下地震や南海トラフ地震などの可能性は指摘され続けています。過去の経験を未来の命につなぐためにも、日頃からの備えが不可欠です。

眼科院長のコメント

震災直後、電気や水が止まり、道路は瓦礫で埋まりました。現代の災害時でも、医療現場は同様の困難に直面します。眼科の診療でも、外傷患者や異物による損傷は増え、停電や断水は診療を大きく制限します。災害は医療をも直撃するという現実を、私たち医療従事者は忘れてはなりません。

そして一般の皆さまにも、食料や水と同じくらい「持病の薬」や「眼鏡・コンタクトの予備」など、健康を守る備えをしていただきたいと思います。

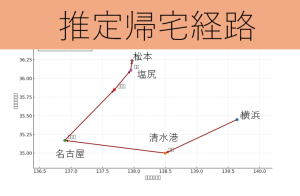

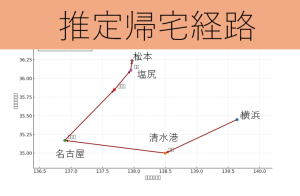

追記;Q;当時の横浜から松本への帰宅経路の推定が出来ますか・ A;ChatGPT5かなり高い確度で推定できます。要点だけ先にまとめます。

追記;Q;当時の横浜から松本への帰宅経路の推定が出来ますか・ A;ChatGPT5かなり高い確度で推定できます。要点だけ先にまとめます。

結論(当時の現実的な帰路)

-

横浜 →(港へ)→ 清水へ船:地震直後、東海道本線の品川~神奈川一帯が壊滅的に寸断。そこで9月7日から海軍・鉄道省の船が清水港まで罹災者を運びました。(防衛省)

-

清水 → 名古屋(東海道本線・西側区間):被害の集中は神奈川~小田原周辺で、西側区間は早期に機能。清水に着けば名古屋方面へ鉄道で抜けられました(大量の避難者輸送が船・鉄道の連携で実施)。(防衛省, museum.nyk.com)

-

名古屋 → 木曽路 → 塩尻 → 松本(中央本線〈西線〉~篠ノ井線):中央本線の西線(名古屋~塩尻)は関東圏外で致命的被害が少なく、木曽谷経由で松本へ向かうのが合理的でした(全線の“連絡再開”は10月下旬ですが、西側区間の運行は継続)。(防災科学技術研究所)

-

このルートなら「数日がかり」という家伝とも整合します。震災後約1か月は無賃乗車が認められ、混雑は激しかったものの移動自体は推進されました。(関西学院大学)

当時の復旧状況(主要日付)

-

9/1 関東大震災発生。東海道本線(神奈川沿岸・根府川周辺など)が壊滅的被害。(防災科学技術研究所)

-

9/4 東京と外部の連絡がまず回復、9/6に横浜と外部の連絡も回復(部分的)。(防災科学技術研究所)

-

9/7~ 清水港への避難船運航開始(海軍・鉄道省)。以後、民間船も動員され数万人規模の避難者を各地へ輸送。(防衛省, museum.nyk.com)

-

10/1 東海道線東京~蒲田再開、10/21 蒲田~横浜再開、10月下旬に全線連絡回復。(防災科学技術研究所)

-

10/28 (神奈川県内)東海道線の営業再開の記録。根府川周辺の仮復旧完了は1925年3/12と、完全復旧は長期化。(大磯町公式サイト)

祖父のご帰郷シナリオ(合理的推定)

-

横浜市内から港(芝浦・横浜港など)へ移動

-

船で清水へ(9/7以降の運航)

-

清水→名古屋(東海道本線・西側)

-

名古屋→木曽路→塩尻(中央本線・西線)

-

塩尻→松本(篠ノ井線)

※ 当時は避難者の無賃輸送・駅での炊き出し等が行われ、移動が後押しされています。(関西学院大学)

補足

-

「中央本線の全通=全区間での連絡再開」は10月下旬ですが、これは関東側(飯田橋以東など)の復旧も含めた話。ご祖父のように西側から木曽路経由で松本へという動きは、9月上旬から十分あり得ました。(防災科学技術研究所)

-

東海道線の壊滅的被害は神奈川沿岸部(根府川ほか)が中心で、だからこそ清水まで船でバイパスした上で西方鉄道に接続する動線が合理的でした。(防災科学技術研究所, 防衛省)

この前提で見れば、「横浜で罹災 → 数日かけて木曽路経由で松本へ」は史実の復旧状況と符合します。必要でしたら、この推定ルートを1枚の図にまとめてお渡しします。

引用元

カナコロ「関東大震災100年~過去・現在・未来~」2023年9月1日配信

https://www.kanaloco.jp

コメント