2025年6月10日発行「医学界新聞 第3574号」の座談会「多様化する医師のキャリアプラン」の要点です。レジデント向けの座談会記事ですが、私のような老人医師にも参考になります。しかし、医師の知識や資格をマネタイゼーションの手段とすることを社会の中で正当化して見せることを私は良しとは思いません。(清澤注;マネタイゼーション:「マネタイゼーション(monetization)」とは、何らかの資産や仕組み、サービスをお金に換える(収益化する)ことを意味します。もともと英語の “monetize” は「貨幣化する」や「通貨として扱う」という意味を持ちますが、近年ではビジネスやインターネットの世界で「収益化する」という意味で広く使われています。)

2025年6月10日発行「医学界新聞 第3574号」の座談会「多様化する医師のキャリアプラン」の要点です。レジデント向けの座談会記事ですが、私のような老人医師にも参考になります。しかし、医師の知識や資格をマネタイゼーションの手段とすることを社会の中で正当化して見せることを私は良しとは思いません。(清澤注;マネタイゼーション:「マネタイゼーション(monetization)」とは、何らかの資産や仕組み、サービスをお金に換える(収益化する)ことを意味します。もともと英語の “monetize” は「貨幣化する」や「通貨として扱う」という意味を持ちますが、近年ではビジネスやインターネットの世界で「収益化する」という意味で広く使われています。)

レジデント必読:医師キャリアの多様化、そのリアルと未来図

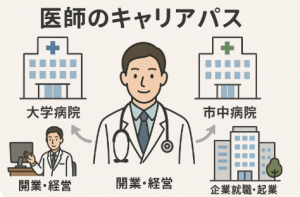

かつて「医局に入り、専門医を取得し、昇進していく」ことが医師の典型的なキャリアパスとされていました。しかし現在は、大学病院、市中病院、開業・経営、企業就職や起業まで、多様な選択肢が存在します。本座談会では、異なる立場で活躍する4人の医師が、それぞれの歩みと葛藤を率直に語りました。レジデントの皆さんにとって、自分の将来像を考えるヒントになれば幸いです。

【大学病院・アカデミア】

三澤 園子先生(東京科学大学 脳神経病態学分野 教授)

千葉大卒後、神経内科医として大学院に進学。出産を経ても研究を継続し、医師主導治験(POEMS症候群など)にも関わりながら、女性医師の支援団体「立葵の会」や医師の育成塾を設立。2025年からは教授として、大学運営にも深く関わっています。

三澤先生は「キャリアは山登り型。目標から逆算し、着地点を常に意識する」と語ります。現在は、旧来の医局制度に代わる新しい育成モデルの構築を目指し、「仕組みを変える側に立ちたい」と教授職に就いたと明かしています。

【市中病院・地域医療】

矢吹 拓先生(栃木医療センター 内科部長)

初期研修義務化初年度の卒業生。小児科志望から総合内科へ進路を変更し、地域医療の最前線へ。東京医療センターでの研修後、縁あって栃木医療センターに勤務し、以降約15年同じ病院に在籍。

「地方で『必要とされる』実感があった」と話す矢吹先生は、現場での経験を通じてマネジメントにも取り組み、現在は30人以上の大所帯を率いています。自身の経験から「まずは目の前のことに全力で取り組む中で、自分の方向性が見えてくる」と、迷うレジデントに力強いエールを送ります。

【開業・医療経営・起業】

鎌形 博展先生(医療法人社団季邦会 理事長)

薬学部卒業後、製薬企業MRを経て医師免許を取得。救命救急センター勤務ののち、慶応大学でMBAを取得。現在は5院を経営し、認知症診断AIやディープテック開発など、多様な医療ビジネスにも関与。

「臨床も経営も、社会課題を解決する手段の一つ」と語る鎌形先生は、「専門性×横断性」で医師としての強みを発揮しています。「起業は逃避でしてはいけない、明確な目標と守りを固めて挑戦せよ」とのアドバイスは、興味を抱く若手には重要な警鐘です。

【企業・スタートアップ】

後藤 匡啓先生(横浜市立大学 データサイエンス研究科 教授)※司会も兼任

救急医として臨床を積んだ後、米国留学。ハーバード公衆衛生大学院で学び、帰国後は医療データ系スタートアップ「TXP Medical」に参画。CSOとして研究・事業開発を推進し、2025年より現職。

後藤先生は、「一度は臨床に真摯に向き合い、専門医を取ることが大切」と述べた上で、「キャリアに正解はないが、やりがいを軸に進んでほしい」と若手に語ります。「スタートアップは華やかに見えるが、リスクと覚悟が必要」と実感を込めて警鐘を鳴らしました。

40代をどう生きるか、キャリアの中間地点としての問い

4人全員が「40代はキャリアの転換点」と語ります。知識・体力・環境の変化とともに、これまでの積み重ねを見直す時期でもあり、後進を育てる責任も意識するようになるとのこと。

医局の意義と限界

医局制度についても議論されました。三澤先生は「医局は人材育成と地域医療の要」と評価しつつ、「進化が必要」と指摘。矢吹先生は「市中病院では長期的な人材育成が難しく、医局の流動性ある人材供給に意味がある」と述べ、鎌形先生は「柔軟な医局運営でロールモデルが示せる環境は有意義」と肯定的に語りました。

若手医師へのメッセージ

-

矢吹先生:「自分探しより、まずは職を探せ。目の前の仕事に真摯に向き合えば、進む道が見えてくる」

-

鎌形先生:「枠にとらわれず挑戦を。自分の武器を信じて、自由に道を選んでいい」

-

三澤先生:「医師の知識はヘルスケア全体で活かせる。生き残れる力を育てて」

-

後藤先生:「まずは臨床と専門医取得を。その後の進路は自分次第でいい」

医師のキャリアに「正解」はありません。むしろ、変化を恐れず、自分の価値観と社会のニーズをすり合わせながら進むことが求められる時代です。若手の皆さんが、自分なりの道を切り拓いていくことを、心から応援しています。

※出典:「医学界新聞」第3574号(2025年6月10日)『多様化する医師のキャリアプラン』座談会記事より再構成。

コメント