日本眼科学会2025年シンポジウム20「今日からできる!患者満足度を上げるロービジョンケア」の各演題について要点を分かり易く抄出しました。先日の日大病院のロービジョンケアについての講演でも感じた事ですが、視能訓練士などで⓵公的扶助と、②実際のスマホアプリなどによるロービジョン補助に詳しい人のいる病院との連携を保つことがこれからの開業医には特に必要と思います。当医院ではNPO「目と心の健康相談室」の荒川さんや神経心理士の小野木先生に精神的な相談や助言を求める体制がありますが、上記①と②に関しては他の病院に頼るところが多いです。

日本眼科学会2025年シンポジウム20「今日からできる!患者満足度を上げるロービジョンケア」の各演題について要点を分かり易く抄出しました。先日の日大病院のロービジョンケアについての講演でも感じた事ですが、視能訓練士などで⓵公的扶助と、②実際のスマホアプリなどによるロービジョン補助に詳しい人のいる病院との連携を保つことがこれからの開業医には特に必要と思います。当医院ではNPO「目と心の健康相談室」の荒川さんや神経心理士の小野木先生に精神的な相談や助言を求める体制がありますが、上記①と②に関しては他の病院に頼るところが多いです。

S20-1

演題名:視覚支援ツールのいろは

演者:仲泊 聡(東京慈恵医大/NEXT VISION)

要旨:

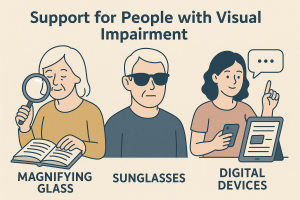

視覚障害者の生活支援の基本として、拡大鏡や遮光眼鏡、デジタル機器などの活用を紹介。照明調整や視距離の工夫も有効で、録音図書や対面朗読といった音声支援も役立つ。近年はスマートフォンやタブレットのアプリを利用するデジタル支援が進み、視覚補助の選択肢は広がっている。こうしたツールの活用により、生活の質向上と自立支援が可能となる。

S20-2

演題名:臨床現場でのロービジョンケアの実際~当事者の経験を生かして

演者:石原 純子(井上眼科病院)

要旨:

視覚障害の当事者であり看護師でもある立場から、患者の心の支援と生活支援の重要性を説く。視力低下による精神的な負担に寄り添いながら、スマート機器を用いたITサポートや相談対応を通じて「まだできることがある」という前向きな気持ちへ導く実践を紹介。当事者の視点を活かしたロービジョンケアが、患者の生活再建の手助けとなることを強調。

S20-3

演題名:教育におけるロービジョンケア(弱視教育)の実際

演者:氏間 和仁(広島大学・人間社会科学)

要旨:

学齢期ロービジョン児の教育支援をテーマに、視覚表象の獲得支援の必要性を指摘。拡大読書器やタブレット端末を活用し、限られた視機能を最大限に活かす指導法を解説。また、盲教育では触覚・聴覚による代替手段の導入と、3Dプリンタを使った立体的な教材も有効。医療と教育の連携による早期支援の重要性を示す。

S20-4

演題名:ロービジョンケアがもたらす視覚障がい者の未来

演者:三宅 琢(東京医大/NEXT VISION)

要旨:

AI音声アシスタントやウェアラブル機器など、ICT技術の進化が視覚障害者の社会参加を広げる可能性を紹介。個別化された情報提供や問診によるニーズ把握が、患者の自己決定と生活の質向上に直結すると指摘。ロービジョンケアは、視覚障害者だけでなく、全ての人のウェルビーイング社会実現に貢献するものであると展望を語る。

コメント