人種・民族とドライアイ疾患の重症度との関連

人種・民族とドライアイ疾患の重症度との関連

キャサリン ・シェン、BA 1∙ドライアイ評価および管理研究グループ∗

Ophthalmology 第132巻第5号p620-622 2025年5月

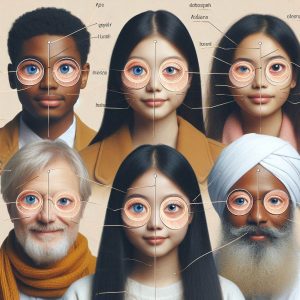

ドライアイは、眼の快適性に深刻な影響を与えることが認識されている一般的な慢性疾患であり、日常生活に支障をきたし、生活の質を低下させる視覚障害を引き起こす可能性があります。アジアで実施された研究では、東アジアの人口は白人コホートと比較して、ドライアイの症状の有病率と重症度が高いことが示されています。2 多くの研究は、これらの違いはまぶたの形状とマイボーム腺の機能における身体的差異に起因するとしています。米国の研究のほとんどは、主に白人患者に焦点を当てています。しかし、研究では、少数民族の患者がDEDの処方治療や処置を受けることが少ないことが示されており、 DEDにおける人種間の格差を調査する必要があることが浮き彫りになっています。

これを見ますと、重要だと思われる先行研究は文献2です。

ドライアイ疾患の自然史:民族間比較研究からの視点 オクルサーフ2019年7月;17(3):424-433. マイケル・TM・ワン 1、 ジェニファー・P・クレイグ 、DOI: 10.1016/j.jtos.2019.03.004

抄録:

アジア民族性は、ドライアイ疾患(DED)のほぼ一貫した危険因子である。方法論的および環境的異質性の潜在的な交絡効果を低減する、同じ場所にある民族集団研究は、DEDの自然史を説明するのに役立つ可能性がある。現在のレビューの体系的な文献検索戦略によって特定された96の参考文献のうち、3つの関連研究がプール解析を行うのに十分な方法論的均一性を持っていた。結果によると、アジア人と白人集団の間で検出された最も早い差異は、小児のアジア人参加者における不完全瞬目および眼瞼ワイパー上皮症の程度が高いことであり、これは解剖学的に素因のある眼瞼緊張の増加と関連している可能性が高い。若年成人集団におけるマイボーム腺脱落の民族間差異はこれに従うが、その他の眼表面特性は生理学的限度内にとどまる。マイボーム腺機能、涙液膜安定性および浸透圧、DEDの症状および全体的な疾患診断(TFOS DEWS II基準に基づく)における有意差は、中年集団まで現れない。角膜および結膜の染色における差異は、加齢とともに顕著になる。アジア系民族のドライアイ発症傾向には、涙液蒸発メカニズムよりも水性涙液減少が関与している可能性は低いと思われる。系統的文献検索で特定された2件の後ろ向き研究は、コンタクトレンズ装用および屈折矯正手術に起因する医原性ドライアイに対するアジア系民族の感受性をさらに示唆している。全体として、生涯を通じて民族間の眼表面差異が拡大していくという観察は、ドライアイ発症の自然史に関する貴重な知見をもたらす可能性がある。

キーワード: ドライアイ、民族、まぶた、涙器、マイボーム腺、自然史、眼表面、涙液膜。

コメント