メルマガ読者700名を超えて見えてきたもの ~「静かな排除」の時代に医療者として思うこと~

メルマガ読者700名を超えて見えてきたもの ~「静かな排除」の時代に医療者として思うこと~

自由が丘清澤眼科のメールマガジンを始めてから1年3か月が過ぎ、読者は700名を超えました。内容は①自由が丘のランチと街の話題、②一般患者さんへの病気の説明、③眼科関係者への新論文紹介、④眼瞼痙攣やビジュアルスノウなど神経眼科の話題:です。特に好評なのが、地元の話題と医療知識が一体となった情報です。

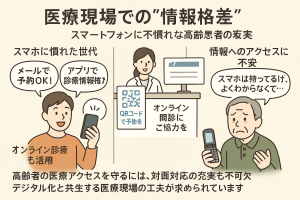

ところが、患者さん方とお話しする中で、ある現実に気づかされました。それは、スマートフォンやメールをうまく使えない高齢者が相当数存在するということです。(私も一人では、QRコードからメルマガ登録ができません。)登録をお勧めしても、「メールは使わない」「スマホは持っていない」と言われることが多々あります。

このようなデジタル技術の浸透と、それに伴う高齢者の取り残される現実について、興味深い記事を最近読みました。ダイヤモンド・オンラインに掲載された(⇒リンク)「キャッシュレスオンリーの店」が無意識に拡散している「静かな排除」と「社会の分断」 | ニュースな本 | ダイヤモンド・オンラインという記事です。

記事では、都市社会学者マニュエル・カステルの「空間の変化は社会構造における変化の明細書である」という言葉を引用しつつ、SNS時代の都市論として「ニセコ化」という概念を紹介しています。つまり、ネット社会の進展が都市空間に新たな分断をもたらしているというのです。

特に印象的だったのは、東京・日本橋のCOMMISSARY(カミサリー)というフードコートの事例。ここでは完全キャッシュレス決済が導入され、若年層や外国人の利用者が中心です。TBSポッドキャスト『これはニュースではない』で紹介されたこの場所について、コメンテーターの速水健朗氏は「支払いのシステムで高齢者のお客さんをソフトに選別している可能性がある」と述べていました。私にはスイカ(とクレジットカード)が有るのでかろうじて対応できますが、ペイペイなどには対応していません。

記事はさらに、(私が住む)高円寺のように現金決済の店が多いエリアが年齢や価値観によって好まれるという話にも触れています。このように、キャッシュレスという一見中立的な技術が、「静かな排除」を生んでいる可能性があるのです。

こうした問題意識は、私たち医療者にとっても無縁ではありません。情報提供の手段がIT技術に偏りすぎれば、高齢者や視覚障害者など、アクセスの困難な方々を「無意識に」排除してしまう恐れがあるのです。

また記事では、「SDGs」や「ESG」などの「きれいな言葉」が本来届けるべき対象を曖昧にし、顧客や市民との距離を生んでしまう可能性についても警鐘を鳴らしています。眼科診療においても、「誰に向けた情報か」「どう届けるか」を絶えず意識しなければなりません。

この記事は「(1)知る」「(2)深める」「(3)(行動する)」という3つの視点で、現代社会における『分断』への向き合い方を提案しています。特に「行動する」において、「知った上で行動しないという選択もあるが、不利益を被る人がいるなら声をあげるべき」と述べられていた点は、医師としての責任を感じさせられるものでした。

私自身もこのメルマガを、ただの情報提供にとどまらず、「誰一人取り残さない医療」のための一助としたいと思っていますから、患者さんには毎日かなり強引に加入しています。今後は紙媒体による案内(今後の課題)や、診察室での直接のご案内(壁新聞:既に施行)も併用して、高齢の方々への情報アクセスを保障してゆきたいと考えています。

“情報へのアクセス”という観点から見たとき、医療者の果たすべき役割は単なる治療者にとどまりません。地域に根差した開かれた医療を提供するために、社会の“静かな排除”に無自覚であってはならないと改めて感じています。

コメント