ICL移植後の眼精疲労とは

ICL移植後の眼精疲労とは

1)30歳の男性がICL手術を受けた。涙液メニスカスが薄く、強い眼痛ないし眼精疲労を訴えている。術後の屈折値はほぼゼロDないし軽度の近視。眼精疲労と眼痛の原因は僅かだ過矯正が有ることとドライアイと考えたいがほかにかんがえられることがあるか・対策は?

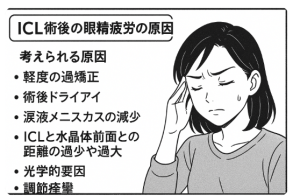

【考えられる原因】

-

- 軽度の過矯正(特に遠視寄り)

- 術後の目標が±0Dであっても、+0.25D~+0.50D程度の遠視傾向が残っていると、調節を強いられ眼精疲労や頭痛を引き起こすことがあります。

- 夜間やPC作業時に強く訴える場合が多いです。

- 術後ドライアイ

- ICL術後は手術そのものによる角膜知覚の変化や点眼(特に防腐剤含有点眼)により一時的にBUTが短縮し、涙液層の不安定性が強くなります。

- 涙液メニスカスの減少=水層の減少であり、不快感・痛み・羞明感などを引き起こすことがあります。

- ICLサイズ・Vault不適合による角膜内圧変化や虹彩刺激

- Vault(ICLと水晶体前面との距離)が過小(<250μm)または過大(>750μm)であれば、毛様体や虹彩への機械的刺激が生じ、慢性的な不快感・痛みを引き起こすことがあります。

- 光学的要因(ハロー・グレア・コントラスト低下)

- ICLは基本的に中心部が光学的にクリアですが、夜間の瞳孔散大時にハロー・グレアを訴えることがあります。

- 視機能低下からくる眼精疲労と関連します。

- 調節痙攣や眼位異常の顕在化

- 術前近視が強かった場合、ICL術後の正視化で眼位や調節が変化し、潜在性外斜位(exophoria)の顕在化による複視・不快感が出ることがあります。

- 軽度の過矯正(特に遠視寄り)

【対策】

- 屈折再評価と仮性近視の除外

- サイプレジンによる調節麻痺下での屈折検査を行い、微小な遠視がないか評価。

- 軽度の+矯正(+0.25D〜+0.50D)を試験的に入れてみて症状の改善を確認。

- ドライアイ治療の強化

- ヒアルロン酸点眼(高分子、無防腐剤)、ジクアス(ジクアホソルNa)やムコスタ点眼など分泌促進型の使用。

- 夜間露出防止のための眼軟膏(ビタミンA含有)や保湿ゴーグル。

- 涙点プラグの検討も視野に入れる。

- 眼位検査とプリズム処方の検討

- カバーテストやフォロプターで眼位ずれを確認し、必要に応じてプリズム処方。

- 視線の位置によって症状が強まる場合に有効です。

- VaultのOCTまたはUBMによる評価

- Vaultが大きすぎる場合は前房角が浅くなり、逆に小さすぎると水晶体への接触リスクが高まります。

- どちらも慢性炎症や不快感の原因となるため、適正値(250~750μm)であるか確認。

- 精神的要因の評価

- 不定愁訴的な訴えが強い場合は、心理的・環境的要因も念頭に置き、必要に応じて心療内科連携も。

【まとめ】

この症例では、

- わずかな過矯正(+0.25D程度)、

- 涙液層不安定性によるドライアイ、

- Vaultや眼位の異常

が複合的に影響している可能性があります。段階的に原因を除外しながら、ドライアイ治療や矯正変更で改善が得られるかを観察すべきです。

2)上の症例を解説できるような英文の原著文献がありますか?

ICL術後の軽度過矯正+ドライアイによる眼精疲労・眼痛)に関連して英文の原著文献を紹介します。

関連する英文原著文献

- “The outcomes of asthenopia after ICL implantation and its related factors”

- ICL術後1週で眼精疲労(asthenopia)症状が増悪し、1〜3ヶ月で改善することを報告しています。非侵襲性涙液膜破壊時間(NBUT)と調節facility(AF)の低下が症状の主な因子とされ、AFおよびNBUTが悪いほど眼精疲労が重症化するとの相関が見られましたResearchGate+3mathewsopenaccess.com+3CRST Global+3。

- “Analysis on the changes of objective indicators of dry eye after ICL implantation surgery”

- 178眼を対象とした前向き観察研究で、ICL術後に、涙液分泌量の低下(Schirmer I)が継続し、涙液メニスカス高さ(NIKTMH)と脂質層スコアが1〜3ヶ月で有意に低下したと報告されており、術後ドライアイの客観的指標を詳細に解析していますPubMed+1ResearchGate+1。

- “SMILE and ICL implantation on the ocular surface and meibomian glands”(BMC Ophthalmology, 2024)

- SMILEと比べ、ICL群は術後1週においてOcular Surface Disease Index(OSDI)が上昇し、NIBUT・TMHなどが低下するが、回復は早く1ヶ月以内で再び基準近くに戻る傾向があると示していますサイエンスダイレクト+15BioMed Central+15Nature+15。特に、メイボーム腺機能の影響も併せて評価されています。

- “Accommodation changes after Visian ICL V4c implantation”

- 高度近視患者のV4c ICL術前後を比較し、近見調節に関する指標(AA, FA, PRA, NRA, NPCなど)が1ヶ月後に有意改善する一方、調節反応やAC/A比には有意差がないことを報告。術後に微小な近視残余が視機能に及ぼす影響を理解する上で参考になりますResearchGate+1ResearchGate+1。

📋 文献要点まとめ

|

目的・内容 |

術後の眼精疲労・ドライアイ関連 |

留意すべき点 |

|

調節機能変化 |

AF低下+NBUT低下は症状の重症化と相関 mathewsopenaccess.com |

軽度過矯正が調節負担を増す可能性あり |

|

涙液・表面指標 |

SchirmerやTMH、脂質層スコアの低下が持続 PubMedResearchGate |

涙液メニスカスや脂質層の評価重要 |

|

術後経過 |

1週目ピーク、1ヶ月で改善、3ヶ月で回復する傾向 BioMed CentralDNB |

慢性化しないケースが多い |

|

調節機能の向上 |

AA・FAなど改善が見られるが遠視化の場合調節負担あり ResearchGateResearchGate |

過矯正は症状悪化のリスクとなる |

結論と応用

これらの文献は、術後早期のドライアイや眼精疲労が調節系負担(過矯正)や涙液動態の変化(薄いメニスカス、高蒸発、メイボーム腺機能低下)と深く関連していることを客観的に示しています。特に:

- 調節facility(AF)とNBUTの低下は症状の主因。

- 涙液層指標(Schirmer法、TMH、脂質層)に客観的な変化→ドライアイの実態把握に有用。

- 術後経過としては1週ピーク、1ヶ月で改善、3ヶ月前後で回復する傾向あり。

このため、症例解説としては、「軽度遠視傾向(+0.25〜0.50D)による調節負担」「涙液機能の低下」「ドライアイ改善過程」の3つを中心に整理すると良いであろう。

コメント