多重PCRによる病原体検出 ― 日本人患者での比較研究

多重PCRによる病原体検出 ― 日本人患者での比較研究

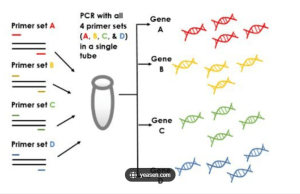

清澤のコメント;多重PCRとは、1回の検査で複数の病原体や遺伝子を同時に調べられる方法です。通常のPCRでは1種類のDNAだけを増やして確認しますが、マルチプレックスPCRでは複数のプライマーを使うことで、同じ検体から複数の標的遺伝子を一度に増幅できます。そのため、検査時間やコストを節約しながら、より幅広い情報を得られるのが特徴です。この論文は呼吸器感染症が対象ですが、眼科でも望月教授や高瀬先生によってこのような多重PCRが提唱されていました。一般に普及したのでしょうか・アカントアメーバ、クラミジア、それに特殊なウイルスなど培養でたどり着きにくいものを検出するには多重PCRは有効と思われます。(末尾に注)

背景

肺炎や気道感染症は、日本でも高齢者や基礎疾患を持つ方にとって重症化のリスクが高い重要な病気です。これまで感染症の診断は「細菌培養」と呼ばれる方法が主流でした。痰や鼻咽頭の検体を培養して病原体を特定する方法ですが、結果が出るまで数日かかり、抗菌薬の選択が遅れることが課題でした。

近年では「分子診断」と呼ばれる新しい技術が登場し、PCRを用いて数時間以内に原因菌やウイルスを特定できるようになっています。しかし、日本ではこの方法の有効性を細菌培養や従来の呼吸器パネルと直接比較したデータが少なく、臨床現場での利用は限られていました。

目的

本研究では、以下の点を明らかにすることを目的としました。

-

肺炎パネル(multiplex PCR)と細菌培養の検出率の比較

-

肺炎パネルと呼吸パネルによるウイルス検出率の比較

これにより、日本人患者における分子診断の実用性と臨床的価値を検討しました。

方法

-

対象:呼吸器感染が疑われた 354例の日本人患者

-

検査:BioFire® FilmArray® Pneumonia panel と Respiratory panel 2.1 を使用

-

検体数:肺炎パネルで 403標本を解析。そのうち223標本は呼吸パネルでも検査、さらに373標本は細菌培養を同時実施。

-

比較対象:検出率、両検査の一致度、耐性菌の有無などを評価。

結果

-

検出率:肺炎パネルは細菌培養より高く(60.3% vs 52.8%)、培養との一致度も77.2%と良好。

-

検体別:痰の検体で肺炎パネルの陽性率が高く(64%)、特に有用性が確認された。

-

耐性菌の差:

-

耐性遺伝子を持つブドウ球菌(MRSAなど)は培養で高く検出。

-

一方、耐性遺伝子を持たない腸内細菌群(Enterobacter cloacae complex)は培養でより多く検出された。

-

-

ウイルス検出:肺炎パネルと呼吸パネルで同様の結果が得られ、ロタウイルス/エンテロウイルスやRSウイルスなどの検出率は比較可能であった。

考案

この研究は、日本人患者を対象とした貴重なデータを提供しています。

-

肺炎パネルの強み:従来の培養よりも短時間で高い検出率を示し、臨床的に即時の治療判断に役立つ。

-

限界点:一部の細菌は培養の方が検出しやすく、PCRだけに頼ると見逃す可能性がある。両者を補完的に活用することが望ましい。

-

臨床への影響:迅速診断により不要な抗菌薬使用を減らし、耐性菌の拡大防止にも寄与できる。

-

政策的意義:日本ではこの種の分子診断の保険適用はまだ限定的であるが、本研究の成果は今後の医療政策の後押しとなる可能性がある。

まとめ

分子診断による肺炎パネルは、従来の細菌培養を上回る検出率を示し、特に痰検体での有効性が高いことが示されました。また呼吸パネルと比較してもウイルス検出が同等であることから、診断の信頼性が確認されました。これらの結果は、呼吸器感染症の診断・治療をより迅速かつ適切に進めるための大きな一歩であり、日本の医療現場における分子診断の普及を後押しする重要な研究といえます。

出典:Pathogen detection by multiplex PCR: A comparative study of pneumonia panel, bacterial culture, and respiratory panel in Japanese patients. Respirology Investigations, 2025. https://doi.org/10.1016/j.resinv.2025.07.020

注;眼科領域での提唱と期待

東京医科歯科大学の望月 學教授や高瀬 博先生らが、眼科領域でも結膜炎・角膜炎などの感染症診断に多重PCR(multiplex PCR)を導入する有用性を提唱されたのは2000年代前後のことです。

眼科領域での提唱と期待

-

結膜炎や角膜炎は原因微生物が多岐にわたり(アデノウイルス、クラミジア、ヘルペスウイルス、細菌など)、臨床像だけでは原因を特定できないことが多い。

-

多重PCRを使えば、従来数日かかる培養検査に比べ、数時間〜1日で原因病原体を同定できる。

-

そのため、特に重症例や免疫不全患者、移植眼での感染症に有用と期待されていました。

普及状況

しかし現時点(2025年)でも、眼科での多重PCRは一般臨床に広く普及しているとは言えません。

理由はいくつかあります。

-

コストと保険制度の壁

多重PCRは検査コストが高く、また保険収載が十分でないため、日常的に結膜炎や角膜炎の患者全例に行うことは現実的ではありません。 -

臨床判断で十分な場合が多い

アデノウイルス迅速診断キットなど安価で使いやすい検査が普及しており、また抗菌薬や抗ウイルス薬を経験的に使って対応できる症例が多い。 -

検査体制の制約

PCR機器を院内に備えている一般眼科クリニックは少なく、多くの場合は外注検査となるため即時性に乏しい。

現在の位置づけ

-

大学病院や基幹病院では、難治例・重症例に対して研究的あるいは補助的に活用されることがある。

-

一般眼科診療所ではほとんど利用されておらず、むしろ呼吸器感染症(肺炎やインフルエンザ様症状)領域の多重PCRパネルの方が普及しています。

まとめ

望月學教授や高瀬博先生によって眼科感染症診断への多重PCR応用は強調されましたが、

現時点では「研究や特殊例に限って使用される技術」であり、一般臨床に広く普及するには至っていません。

眼科領域での実用化は、保険制度やコスト面の解決が今後の課題と言えるでしょう。

コメント