近視の進行とアトロピン点眼薬について

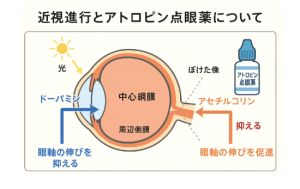

子どもの近視は年齢とともに進みやすく、その原因の一つに「眼軸長(がんじくちょう)」と呼ばれる眼の奥行きの長さがあります。眼軸が伸びるとピントが網膜の手前にずれてしまい、近視が進んでしまうのです。では、この眼軸が伸びるかどうかを決める信号はどのように伝わっているのでしょうか。

(図説明:太陽光はドーパミンを増やし眼軸長延長:近視化を抑える。ぼやけた像はドーパミン不足を起こして、近視化を進めるがアトロピンはこれに対抗して、眼軸長の延長を抑止する)

(図説明:太陽光はドーパミンを増やし眼軸長延長:近視化を抑える。ぼやけた像はドーパミン不足を起こして、近視化を進めるがアトロピンはこれに対抗して、眼軸長の延長を抑止する)

これまでの動物実験や研究から、網膜で分泌されるドーパミンという神経伝達物質が重要な役割を果たしていることがわかってきました。ドーパミンは「眼軸が伸びすぎないようにブレーキをかける役割」を持っています。たとえば屋外で明るい光を浴びると網膜のドーパミン分泌が増え、眼軸の伸びを抑えて近視の進行を防ぐ効果が期待されます。逆に、ぼやけた像を見続けるとドーパミンの分泌が減り、眼軸が伸びやすくなります。

それでは「ドーパミンを増やす薬を使えばよいのでは?」と考えるかもしれません。理屈としては正しいのですが、実際にはドーパミン作動薬は副作用や全身への影響が強く、目に点眼して安全に使うのは難しいのです。そのため現実の治療には使われていません。

一方で、現在臨床で広く使われているのがアトロピン点眼薬です。アトロピンはアセチルコリンという別の神経伝達物質の受容体をブロックする働きを持っています。網膜や強膜(眼球の外側の壁の部分)にはアセチルコリンを受け取る受容体があり、これは眼軸を伸ばす方向に作用します。そこでアトロピンを使ってこの作用を抑えることで、眼軸が過度に伸びるのを防ぎ、近視進行を抑えることができるのです。

実際には、0.01〜0.05%という非常に低い濃度のアトロピンを毎日1回点眼することで、瞳孔が大きくなったり手元が見にくくなったりする副作用を最小限にしながら、近視進行を抑える効果が得られることが大規模な臨床試験で示されています。このため、世界中で小児近視抑制の標準的な方法として使われ始めています。

さらに近年注目されているのが、周辺網膜の役割です。中心の黄斑部は細かい視力を担いますが、眼軸の成長を制御しているのはむしろ周辺網膜だと考えられています。動物実験では、周辺網膜にわずかな「ぼけ」を与えると、その部分に対応する眼軸が伸びることが示されています。このときドーパミンの分泌が減っていることも確認されており、周辺部でのぼけ画像が眼軸の延長を引き起こすことがわかってきました。

この仕組みを考えると、屋外活動が近視進行を防ぐ理由も理解できます。屋外の強い光は網膜全体、とくに周辺網膜でのドーパミン放出を増やすため、眼軸の伸長を抑えてくれるのです。

まとめ

-

眼軸が伸びることで近視は進行する。

-

網膜ドーパミンは眼軸の伸びを抑えるが、薬として直接補うのは難しい。

-

アセチルコリンは眼軸を伸ばす方向に働くため、これをブロックするアトロピン点眼が有効。

-

周辺網膜での「ぼけ」が眼軸伸長の引き金になっており、屋外活動やアトロピン点眼はこの流れを抑える効果を持つ。

こうしたメカニズムを踏まえて、医師は子どもの状態に応じて「屋外活動の推奨」「低濃度アトロピン点眼」「オルソケラトロジー」などを組み合わせ、近視進行をできるだけ抑えるようにしています。

コメント