パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の5年間の成績

パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の5年間の成績

パーキンソン病に対する脳深部刺激療法は―まだすぐに誰にでも有効という訳ではなさそうです― 同様の手術は原発性眼瞼痙攣にも試みられつつあります。

背景

パーキンソン病は中高年以降に発症する神経変性疾患で、手足のふるえ(振戦)、筋肉のこわばり、動作の遅れ、歩行の不安定さなどが代表的な症状です。薬物療法(特にレボドパ)は長年にわたって治療の中心でしたが、進行すると薬の効き方に波が出たり、不随意運動(ジスキネジア)が強くなったりすることがあります。

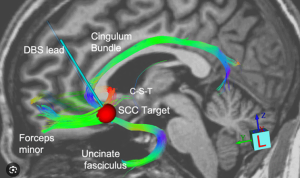

そこで注目されてきたのが「脳深部刺激療法(DBS: Deep Brain Stimulation)」です。これは頭蓋内に電極を埋め込み、視床下核(STN)と呼ばれる部位に微弱な電流を流すことで症状を和らげる方法です。今回紹介する INTREPID試験 は、このSTN-DBSの有効性と安全性を5年間にわたり評価した大規模臨床研究です。

研究の概要

-

対象:米国23施設で行われ、両側性のパーキンソン病と診断された313名が参加。そのうち191名が手術を受け、137名(平均年齢60歳、男性73%)が最終5年のフォローまで完了しました。

-

方法:最初は二重盲検の比較試験として実施され、その後5年間はオープンラベルで追跡。治療機器には「Vercise DBSシステム」が使用されました。

-

評価項目:運動機能(UPDRS-III)、日常生活動作、ジスキネジア、服薬量(レボドパ換算量)、安全性。

主な結果

-

運動機能の改善

治療前の運動スコアは平均42.8点でしたが、1年後には21.1点(約51%改善)、5年後でも27.6点(約36%改善)と効果が持続しました。 -

日常生活の質

薬を使わない状態でのADLスコアも20.6点から12.4点へ(1年後41%改善)、5年後も16.4点(22%改善)にとどまりました。 -

ジスキネジアの抑制

不随意運動は4.0点から1.0点へ(1年後75%減)、5年後も1.2点(70%減)と著しい抑制が維持されました。 -

服薬量の減少

レボドパ換算量は1年後に28%減少し、5年後も同水準を維持しました。 -

安全性

最も多い重篤な副作用は感染(9例)。10名が死亡しましたが、いずれも研究に直接関係するものではありませんでした。

考察

結果として、STN-DBSは 運動症状・日常生活の質・薬の使用量 にわたり長期的に良好な改善をもたらしました。ただし、効果は5年間でやや減弱しました。これは病気そのものが進行するためと考えられています。

また、全ての患者さんに適応できるわけではありません。一定の診断基準を満たす中等度から進行期の患者が対象であり、手術には感染などのリスクもあります。つまり「魔法のように誰でも治る治療」ではなく、専門施設での適切な選択が不可欠です。

清澤のコメント

この研究は、パーキンソン病治療におけるDBSの有効性を改めて確認するものでした。5年間にわたり症状改善が維持されるというのは心強い成果です。しかし「まだすぐに誰にでも有効」というわけではなく、対象となる患者は限られ、リスクと効果のバランスを十分に考慮する必要があります。

出典

Philip A. Starr, Rajat S. Shivacharan, Edward Goldberg, et al.

Five-Year Outcomes from Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus for Parkinson Disease.

JAMA Neurology. Published Online: September 15, 2025.

doi:10.1001/jamaneurol.2025.3373

追記:

原発性眼瞼痙攣(Benign Essential Blepharospasm, BEB)に対しても脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation, DBS)は研究・臨床応用されています。以下にまとめます。

① 原発性眼瞼痙攣と従来治療

原発性眼瞼痙攣は、両眼の周囲筋肉(眼輪筋)が不随意に収縮し、まぶたが閉じてしまう疾患です。主な治療はボツリヌス毒素注射であり、多くの患者で効果が得られます。しかし、一部の症例では薬剤抵抗性となり、ボトックスの効果が不十分な場合があります。そのような難治例に対して、外科的治療(眼輪筋部分切除や前頭筋吊り上げなど)が検討されてきました。

② 脳深部刺激(DBS)の応用

近年、DBSが眼瞼痙攣にも試みられています。ターゲットはパーキンソン病と同様に視床や淡蒼球内節(GPi)、**視床下核(STN)**などの運動制御に関与する部位です。

報告によると、難治性眼瞼痙攣やメイジュ症候群(眼瞼痙攣に口や顎の痙攣を伴う病型)に対し、DBSにより開瞼持続時間が延び、生活の質(QOL)が改善する例があるとされています。

③ 代表的な編著・総説

-

Krauss JK, Jankovic J (eds.): Movement Disorders: Surgical Treatment. Springer, 2006.

この中で、眼瞼痙攣や顔面ジストニアに対するDBSの適応が論じられています。 -

Jinnah HA, Factor SA (eds.): Dystonia 4: Deep Brain Stimulation for Dystonia. International Review of Neurobiology, Vol. 107, Elsevier, 2012.

眼瞼痙攣を含む局所性ジストニアへのDBS応用について章が設けられています。 -

Bronstein JM, Tagliati M, Alterman RL, et al.: Deep brain stimulation for dystonia: long-term outcomes. Mov Disord. 2011;26 Suppl 1:S54-S60.

このレビューでは眼瞼痙攣症例を含むジストニア全般に対する有効性がまとめられています。

④ 現状と課題

-

有効例は報告されていますが、症例数はまだ限られています。

-

パーキンソン病に対するような大規模RCT(無作為化比較試験)は行われておらず、まだ「難治例への選択肢」としての位置づけです。

-

術後の合併症(感染、電極移動、刺激による副作用など)のリスクも考慮が必要です。

⑤ まとめ

原発性眼瞼痙攣に対しても脳深部刺激療法は行われており、特に薬剤抵抗性や外科治療で十分な効果が得られない患者において有効性が報告されています。ただし、まだ限られた専門施設での適応であり、標準治療ではなく「最終的な治療選択肢」として検討される段階です。

コメント