神経眼科誌特集:重症筋無力症をめぐる眼科と神経内科の視点

神経眼科誌特集:重症筋無力症をめぐる眼科と神経内科の視点

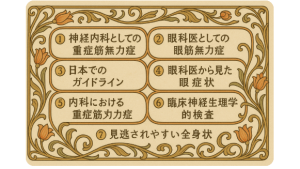

今回の神経眼科誌では重症筋無力症(MG)が特集されています。ここでは記事を参考に、一般の方にもわかりやすく各項目の要点をまとめました。詳しくは本誌をご覧ください。

① 神経内科としての重症筋無力症

MGは神経と筋肉のつなぎ目である神経筋接合部に障害をきたす自己免疫疾患です。アセチルコリン受容体などに対する自己抗体が原因で、日中に進む筋力低下や疲れやすさが特徴。まぶたや眼の症状から始まり、嚥下、発声、四肢、呼吸筋に広がることもあります。治療はピリドスチグミン、ステロイド、免疫抑制薬、血漿交換や免疫グロブリンなど。近年は生物学的製剤も導入され、難治例にも対応可能となっています。

② 眼科としての重症筋無力症(眼筋型)

眼筋型MG(OMG)は、まぶたの下垂や複視が中心。朝より夕方に悪化し、日によって症状が変動するのが特徴です。診断には氷嚢試験や休息試験、抗体検査、神経生理学的検査を組み合わせます。治療はピリドスチグミンを第一選択とし、必要に応じてステロイドや免疫療法を追加。全身型へ移行する例もあるため、眼科と神経内科の連携が不可欠です。

③ 日本のガイドラインの変遷

2014年のガイドラインは治療中心の内容でしたが、2022年改訂で大きく進化しました。LEMSを正式に対象に加え、診断基準を整理。高用量ステロイドの急速な増減を避ける姿勢を明確化し、「難治例」の定義も追加されました。眼筋型から全身型への進展、合併症対応、診療連携が強調されています。

④ 眼科医から見た眼症状

OMGの特徴は「夕方の下垂」「変動する複視」。甲状腺眼症や神経麻痺に比べて症状が一定せず、冷却や休息で改善する点が診断の手掛かりです。診断には写真での経時比較、プリズム測定、氷嚢試験が有効。抗体陰性でも除外できないため、神経生理検査や薬の反応も考慮されます。全身化のリスクや、乾燥による角膜障害のケアも重要です。

⑤ 内科における鑑別疾患

MGと似た疾患にはLEMS、CPEO(慢性進行性外眼筋麻痺)、甲状腺眼症、脳神経麻痺、脳幹疾患、ボツリヌス中毒、薬剤性の障害などがあります。LEMSは運動直後の「一時的な改善」が特徴。CPEOは日内変動が乏しく、筋萎縮を伴います。症状の変動性や休息・冷却による改善はMGを示唆する重要なサインです。

⑥ 臨床神経生理学的検査

反復神経刺激試験(RNS)は刺激に対する筋反応の減衰を観察します。単線維筋電図(SFEMG)はジッター(伝達のばらつき)を高感度に検出可能。眼筋型では顔面や前頭筋が検査部位となりやすく、氷嚢試験など簡便な方法と合わせると診断精度が上がります。これらは「診断の一部」として、臨床症状や抗体所見と総合的に判断します。

⑦ 見逃されやすい全身症状

眼症状に注目が集まりやすいですが、全身にも隠れた兆候があります。夕方に声がかすれる、食事でむせやすい、咀嚼で顎が疲れる、階段で膝が笑う、首が重くなるなど。患者本人が「加齢」や「疲労」と誤解しやすい点も問題です。進行すれば呼吸筋が弱り、呼吸不全に至る危険もあります。眼症状の患者にはこうした全身症状を丁寧に聞き取ることが診断の鍵です。

清澤のコメント

重症筋無力症は「眼の病気」として眼科を受診することが多い一方、実は全身に広がる可能性をもつ神経疾患です。眼科医としては、変動性の眼症状に敏感であると同時に、声や嚥下、四肢の疲れやすさといった“全身のサイン”を見逃さないことが重要です。眼科と神経内科の協力により、より早く確実な診断と安全な治療につながることを改めて感じます。

コメント