眼瞼痙攣と羞明(まぶしさ)の関係について

次回の眼瞼・顔面痙攣患者友の会は、横浜市に場所を移して開催される予定です。今回の会では「羞明(photophobia)」が中心的な話題に取り上げられると伺っています。わたくしもその場で患者さんたちを対象に「眼瞼痙攣と羞明」について解説を依頼されています。本日はその講話内容として準備中のお話を、少し分かりやすくご紹介したいと思います。

眼瞼痙攣の患者さんにしばしばみられるのが「まぶしくて目を開けていられない」という訴えです。瞼が勝手に閉じてしまう痙攣の背景に、この強い羞明が存在することが多いのです。光が強く感じられることで瞼を閉じる反射が働き、結果的に痙攣を悪化させるという悪循環が生まれてしまいます。つまり羞明は、単なる「光に弱い」という不快感にとどまらず、症状を増幅させる重要な要因といえるのです。

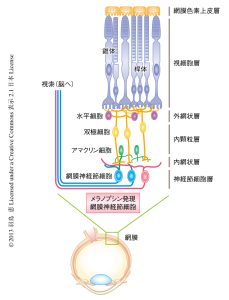

目の奥の網膜には、ものを見るための細胞(錐体・杆体)がありますが、それとは別に「内因性光感受性網膜神経節細胞(ipRGC)」と呼ばれる特殊な細胞(図の赤部分)も存在します。この細胞は青い光に特に強く反応し、体内時計や瞳孔反応を調節する役割を担っています。同時に「不快なまぶしさ」を感じる回路の一部でもあることが分かってきました。つまり私たちは「見える」という機能だけでなく、「つらいと感じる」という感覚も網膜から脳へ伝えられているのです。

目の奥の網膜には、ものを見るための細胞(錐体・杆体)がありますが、それとは別に「内因性光感受性網膜神経節細胞(ipRGC)」と呼ばれる特殊な細胞(図の赤部分)も存在します。この細胞は青い光に特に強く反応し、体内時計や瞳孔反応を調節する役割を担っています。同時に「不快なまぶしさ」を感じる回路の一部でもあることが分かってきました。つまり私たちは「見える」という機能だけでなく、「つらいと感じる」という感覚も網膜から脳へ伝えられているのです。

この光の信号は視神経を通じて脳へと送られます。その中で「視床」という部位では、光の情報と痛みの情報が結びつきます。特に「視床枕(pulvinar)」と呼ばれる領域が、不快なまぶしさに深く関与していることが研究で明らかになっています。この仕組みによって「光が強すぎる → 痛みや不快感 → 目を閉じたい」という流れが生じます。さらに角膜の乾燥や刺激が加わると、この経路がより敏感になり、羞明が一層強まることもあります。

光の色によっても感じ方には違いがあります。青や赤の光は不快感を強めやすいのに対し、緑色の光は比較的楽に感じることが知られています。諸説がありますが、実際に、青い光を減らすフィルターを組み込んだ特殊な眼鏡(たとえばFL-41レンズ)を使うと、羞明や瞬きの回数が減るという研究結果も報告されています。患者さんによっては「緑色の光は過ごしやすい」と感じる方もおられます。

日常生活でできる工夫もあります。まずは遮光眼鏡や色付きレンズの使用です。特に青色光をカットするタイプのレンズは効果が期待できます。次に、屋内の照明やパソコン画面の設定を見直すことです。色温度を下げて少し黄色がかった光にすると、まぶしさが和らぐ場合があります。さらに、ドライアイの治療や点眼によって角膜の刺激を減らすことも、羞明軽減につながります。

まとめると、眼瞼痙攣に伴う羞明は、単なる「光に弱い」という現象ではなく、網膜の特殊な細胞が光をとらえ、それが視床や皮質といった脳の回路を経由して「不快なまぶしさ」として感じられるものです。つまり羞明は、目と脳が一体となって作り出す症状なのです。

この仕組みを理解することで、患者さん自身が症状を「病気の一部」と受け止めやすくなりますし、適切な眼鏡の使用や生活環境の工夫、眼表面のケアを組み合わせて実践することで、日常生活でのつらさを和らげることができます。横浜での友の会では、こうした知識を皆さんと分かち合い、少しでも生活の質を高める工夫につなげられればと思っています。

コメント