昨日は、ヒトの視覚情報処理に関心のある企業内のティームの方々の訪問を受けました。その時に簡単に説明をしようとしたヒトの視覚情報処理系の説明をもう一度整理して説明しなおしてみたいと思います。

今日は「目から脳まで、視覚の道のり」をやさしく散歩してみましょう。

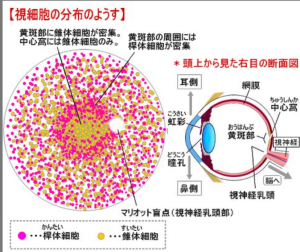

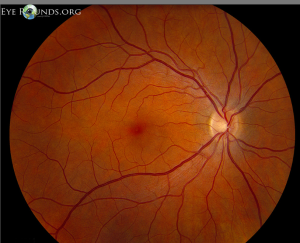

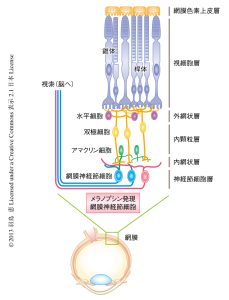

まずは網膜です。網膜には光を感じる細胞が2種類あります。色に敏感で明るい場所で働く錐体は中心(黄斑・中心窩)に多く、形や色の細かな違いを得意とします。暗い所に強く、動きや明暗の変化に敏感な杆体は周辺部に多く、夜間の見え方を支えます。これらから生まれた信号は、双極細胞・水平細胞・アマクリン細胞などの“網膜内ネットワーク”でまとめられ、最終的に網膜神経節細胞へ集約されます。

まずは網膜です。網膜には光を感じる細胞が2種類あります。色に敏感で明るい場所で働く錐体は中心(黄斑・中心窩)に多く、形や色の細かな違いを得意とします。暗い所に強く、動きや明暗の変化に敏感な杆体は周辺部に多く、夜間の見え方を支えます。これらから生まれた信号は、双極細胞・水平細胞・アマクリン細胞などの“網膜内ネットワーク”でまとめられ、最終的に網膜神経節細胞へ集約されます。

神経節細胞には大まかに2つの系列があります。太い軸索をもつ大細胞(M)系は、コントラストが低くても“動き・瞬間的な変化”をすばやく捉えるのが得意。一方、軸索が細めの小細胞(P)系は、“細部・色・輪郭”の精密な情報を運びます。これに加えて第3の系列として、**内因性光感受性神経節細胞(ipRGC)**があります。これは自ら光を感じる性質を持ち、瞳孔反応や体内時計、まぶしさの感じやすさに関わります。ここがポイントで、「見える/読める」だけでなく、「どれくらい明るいか」を脳に知らせる専用ラインが別にあるのです。

神経節細胞には大まかに2つの系列があります。太い軸索をもつ大細胞(M)系は、コントラストが低くても“動き・瞬間的な変化”をすばやく捉えるのが得意。一方、軸索が細めの小細胞(P)系は、“細部・色・輪郭”の精密な情報を運びます。これに加えて第3の系列として、**内因性光感受性神経節細胞(ipRGC)**があります。これは自ら光を感じる性質を持ち、瞳孔反応や体内時計、まぶしさの感じやすさに関わります。ここがポイントで、「見える/読める」だけでなく、「どれくらい明るいか」を脳に知らせる専用ラインが別にあるのです。

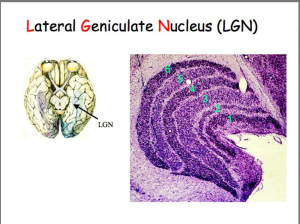

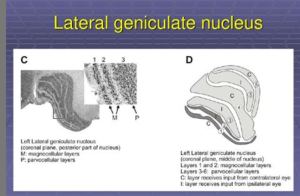

こうして束ねられた信号は視神経として眼球の外へ出ます。視神経は太い線維と細い線維が混在し、1眼あたりおよそ100万本。左右の視神経は脳底部の視交叉で一部が交差(鼻側網膜の情報が反対側へ)し、視索として進み、外側膝状体(LGN)に入ります。外側膝状体は視床という中継ステーションの一部で、視覚情報を整えて次の脳皮質へ渡します。構造は6つの主層に、さらにその間を走る間層(コニオ細胞層)が加わるため、“7層相当”と説明されることもあります。ここでも大細胞層と小細胞層がきれいに分かれて入力を受け、情報の“車線分離”が保たれます。

こうして束ねられた信号は視神経として眼球の外へ出ます。視神経は太い線維と細い線維が混在し、1眼あたりおよそ100万本。左右の視神経は脳底部の視交叉で一部が交差(鼻側網膜の情報が反対側へ)し、視索として進み、外側膝状体(LGN)に入ります。外側膝状体は視床という中継ステーションの一部で、視覚情報を整えて次の脳皮質へ渡します。構造は6つの主層に、さらにその間を走る間層(コニオ細胞層)が加わるため、“7層相当”と説明されることもあります。ここでも大細胞層と小細胞層がきれいに分かれて入力を受け、情報の“車線分離”が保たれます。

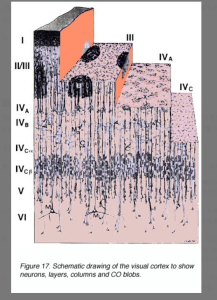

外側膝状体で仕分けされた情報は視放線を通り、後頭葉の第一次視覚野(V1:一次視覚皮質)へ届きます。V1の地図は網膜対応(レチノトピー)になっており、視野のどの位置が、皮質のどこに写っているかが対応します。中心窩の情報はとくに広い面積を割り当てられ、細かな解析が可能です。大脳皮質は基本6層構造で、層ごとに入力・出力・計算の役割が分担され、輪郭の検出、傾きや方位の分析、両眼情報の統合などが進みます。

V

V

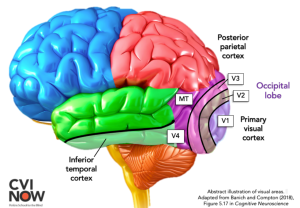

図のポイント:V1〜V5(および付随領域)の位置・分布

視覚皮質(extrastriate cortex)領域 V1〜V5 などは、大まかには後頭葉外側の視覚野回路(帯状回、外側後頭回など)に沿って分布しています。以下のような階層・位置関係を意識するとよいでしょう:

| 領域 | 通常の略号 | 役割・特徴 | 脳表面でのおおよその位置 |

|---|---|---|---|

| V1 | Primary visual cortex | 網膜-視床からの第1中枢、網膜地図性保持 | 側頭後頭側・内側で、鉤回(カルカリヌス回)付近 |

| V2 | Secondary visual cortex | V1 出力を受け、辺縁・方向などの中間情報処理 | V1を取り囲むような“ベルト状”に近接 |

| V3 | Third visual area | 形・運動情報の初期処理 | V2 の外側・上縁・下縁にまたがる部分 |

| V4 | Fourth visual area | 色・形(中級以上)・輝度変化処理 | 側面の後頭葉外側・側頭葉近傍 |

| V5 / MT(中側頭運動野) | V5 / MT | 運動・速度・方向情報処理 | 側頭葉の外側、後頭葉‐側頭葉境界近傍 |

1の外側にはV2が連なり、さらに脳全体の視覚連合野へと広がります。大まかに、腹側経路(“何”の経路)はV4を中心に色や形の認識を洗練し、背側経路(“どこ・どう動く”の経路)はV5/MTで動き・速度・奥行きの計算を得意とします。私たちが「赤いリンゴが右へ転がっている」と瞬時に理解できるのは、この二つの経路が協力しているからです。

ーーーーーー

コメント