両方の目が動かない病気 ― 進行性外眼筋麻痺(PEO)を中心に

両方の目が動かない病気 ― 進行性外眼筋麻痺(PEO)を中心に

外来で、視力や視野は保たれているのに、まぶたが下がり(眼瞼下垂)、目がほとんど動かないという患者さんに出会うことがあります。こうした症状の背景には、外眼筋(眼球を動かす筋肉)の萎縮や麻痺を引き起こす、いくつかの神経・筋疾患が考えられます。その代表が「進行性外眼筋麻痺(progressive external ophthalmoplegia: PEO)」です。

1. 主な原因疾患と特徴

(1)慢性進行性外眼筋麻痺(CPEO)

最も典型的な病型です。

-

原因:ミトコンドリアDNAの欠損や変異。

-

症状:数年かけて両側の眼瞼下垂が進行し、次第に眼球運動が制限されます。視力は保たれることが多く、複視は早期に出ますが、後には眼球が動かなくなり訴えが減ります。

-

合併症:軽い筋力低下や、難聴・心伝導障害を伴うことがあります。

(2)Kearns-Sayre症候群(KSS)

CPEOの重症型で、若年発症し全身症状を伴います。

-

特徴:眼瞼下垂と眼球運動障害に加え、網膜色素変性様の変化と心伝導障害がみられます。

-

発症年齢:10~20歳代前半が多い。

-

全身管理が必要です。

(3)眼咽頭筋ジストロフィー(OPMD)

中年以降に発症し、フランス系カナダ人などに多い遺伝性疾患です。

-

特徴:眼瞼下垂と嚥下障害(のどの筋肉の弱り)を主徴とします。

-

進行:緩やかで、四肢の筋力は比較的保たれます。

-

原因遺伝子:PABPN1遺伝子のGCGリピート伸長。

(4)筋無力症候群(重症筋無力症との鑑別)

可逆的な眼筋麻痺を示すこともあり、進行性外眼筋麻痺と区別が必要です。

-

特徴:日内変動が強く、休息で改善する点が異なります。

-

治療:抗コリンエステラーゼ薬やステロイド、免疫療法が有効です。

2. 診断に用いる主な検査

-

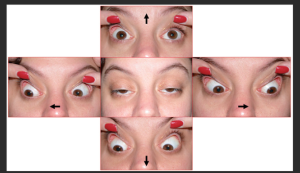

眼球運動検査・Hessチャート:運動制限の分布を評価。

-

眼瞼下垂の程度測定(MRD・Levator Function):進行の指標。

-

血液検査:クレアチンキナーゼ(CK)値、乳酸・ピルビン酸上昇はミトコンドリア異常を示唆。

-

筋電図・筋生検:筋線維内の「ragged red fiber(赤いぼろ切れ状線維)」を確認すればCPEOを支持。

-

遺伝子解析:ミトコンドリアDNA欠失、POLG変異、PABPN1変異などの確認。

-

心電図・心エコー:Kearns-Sayre症候群では房室ブロックが重要な所見。

3. 治療と経過観察

残念ながら根本治療は確立していません。しかし、症状に応じた対症療法で生活の質を保つことが可能です。

-

眼瞼下垂:視野障害が強ければ挙筋短縮術や吊り上げ術を行います。術後に角膜乾燥を起こしやすいため、慎重な手術計画が必要です。

-

複視:プリズム眼鏡や視覚リハビリ。

-

全身管理:心電図モニタリングや内科連携による代謝評価。

-

ミトコンドリア機能改善薬:コエンザイムQ10やL-カルニチン、ビタミンB群などの補助療法が試みられます。

-

嚥下障害・呼吸障害を伴う場合は耳鼻科・神経内科と連携します。

4. 鑑別すべき他の病態

-

甲状腺眼症:外眼筋腫大を伴うがMRIで浮腫性変化が主体。

-

外眼筋炎(眼筋炎):急性発症で疼痛を伴う。

-

重症筋無力症:症状の日内変動が特徴。抗AChR抗体陽性。

まとめ

進行性外眼筋麻痺は、ゆっくり進む**「目だけの筋肉の病気」**として始まり、しばしば見過ごされます。視力は良好でも、日常生活での視野制限や美容的な影響が大きく、患者のQOLに関わる疾患です。

診断には、眼科・神経内科・遺伝専門科の連携が不可欠です。早期に確定診断を行い、合併症を予防することが大切です。

追記;関連記事

清澤眼科院長コメント

私の外来でも、視力が良いのに眼がほとんど動かない患者さんに遭遇します。多くはミトコンドリア異常に伴うCPEOで、見た目以上に患者さんの不便は大きいものです。眼科はもちろん、内科・循環器・神経内科と協力して長期的に見守ることが、この病気の治療の第一歩といえるでしょう。

コメント