狭隅角緑内障の予備検査 ― バン・ヘリック法(Van Herick method)

緑内障にはいくつかのタイプがあります。その一つに「狭隅角緑内障」という病気があります。これは、眼の中の水(房水)が流れ出る通路が狭くなって、眼圧が急激に上昇することで起こるものです。放置すると視神経が障害され、失明につながることもあるため、早期の発見と予防がとても大切です。

隅角(ぐうかく)とは?

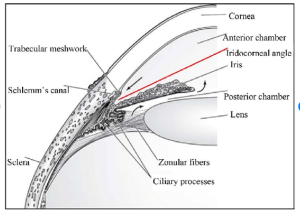

私たちの目は、角膜(黒目の透明な部分)の裏側と虹彩(茶目)の前側でできる「角度=隅角(ぐうかく)」を持っています。この隅角が広ければ房水はスムーズに流れますが、狭くなると流れが悪くなり、眼圧が上がりやすくなります。

特に中年以降になると水晶体が厚くなり、水分を含んで膨らむため、虹彩を後ろから押してしまいます。その結果、隅角が狭くなり、狭隅角緑内障を発症しやすくなります。

バン・ヘリック法とは?

隅角の広さを調べる簡便な方法として「バン・ヘリック法(Van Herick method)」があります。

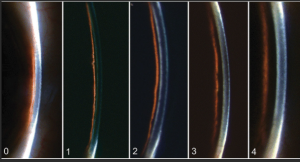

これは細隙灯顕微鏡という機械を使い、目に斜め45度から細い光を当てて前房(角膜と虹彩の間の空間)の深さを観察するものです。

具体的には、角膜の厚さと比べて、前房の深さがどの程度あるかを目視で評価します。もし前房が浅ければ、隅角が狭い可能性が高く、将来的に緑内障を発症する危険性があります。

基本の考え方

-

裂隙灯顕微鏡で角膜の周辺部(角膜辺縁)に垂直な細隙光を当て、

角膜厚(corneal thickness, CT)と、その直後に見える前房の暗い帯(anterior chamber depth at periphery, ACDp)を比較します。 -

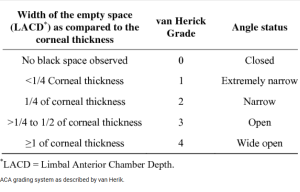

Van Herick法では、この ACDp/CT の比率によって前房隅角の広さを推定します。

数式表現

判定基準(一般的な目安)

-

Grade 4:ACDp ≥ CT(≧100%) → 隅角は広い

-

Grade 3:ACDp ≈ 1/2 CT(約50~100%) → 隅角は十分広い

-

Grade 2:ACDp ≈ 1/4 CT(約25~50%) → 隅角はやや狭い(閉塞の可能性あり)

-

Grade 1:ACDp < 1/4 CT(≦25%) → 隅角は極めて狭い(閉塞の危険大)

-

Grade 0:角膜と虹彩が接触 → 閉塞隅角

この方法は短時間で行えるため、狭隅角緑内障のスクリーニング(予備検査)としてとても有用です。

バン・ヘリック法で浅いと判定されたら?

もしバン・ヘリック法で「隅角が狭い可能性あり」と判定された場合、次の段階として以下の検査を行います。

-

眼圧測定

眼圧が高くなっていないかを確認します。 -

眼底検査

視神経の乳頭(出口)がくぼんでいないかを調べます。緑内障ではこのくぼみが大きくなります。 -

OCT検査(網膜3次元画像解析)

網膜神経線維が減っていないかを画像で確認します。 -

視野検査(ハンフリー視野計)

実際に視野が欠けていないかをチェックします。緑内障の確定診断には欠かせません。

まとめ

バン・ヘリック法は、狭隅角緑内障の危険性を簡単に調べられる優れた方法です。中高年になると水晶体の変化でリスクが高まるため、定期的な眼科検診の中でチェックしておくことが大切です。

「隅角が狭いかもしれない」と指摘された場合でも、すぐに緑内障というわけではありません。必要な追加検査を行い、早期に予防や治療につなげることが可能です。

目の健康を守るため、ぜひ定期検査の際にご相談ください。

コメント