網膜芽細胞腫 ― 小児に発症する目のがんと家族の歩み

網膜芽細胞腫 ― 小児に発症する目のがんと家族の歩み

1.1歳で発症した「白く光る右目」

網膜芽細胞腫(もうまくがさいぼうしゅ)は乳幼児の網膜に発生する悪性腫瘍で、小児がんの中でも最も早く発症する疾患の一つです。千葉加代さんの長女・木綿華(ゆふか)さんは、1歳2か月で右目の異常を発見され、国立がん研究センターで診断を受けました。腫瘍は進行しており、命を守るために右眼の摘出が必要とされました。

2.眼球摘出という決断と回復までの道

2001年4月、1時間ほどの手術で右眼を摘出。腫瘍は視神経に達しておらず、抗がん剤治療は不要と判断されました。母親は「眼を取れば完治する」と信じましたが、再発の可能性を聞き不安に包まれます。退院後も義眼装着や定期検査など、長い経過観察が続きました。

3.義眼との生活と家族会の支え

摘出後は有窓義眼、仮義眼、本義眼へと段階的に装着を進めます。幼い娘にとって義眼の洗浄は大変で、母は動かないよう身体をタオルで巻いてケアをしました。そんなとき救いとなったのが、患者家族の会「すくすく」でした。先輩母親の助言により、親子の負担が軽減されました。同じ経験を持つ家族との交流が、母親にとって大きな支えになりました。

4.検査への恐怖と成長

退院後の検査では、幼い娘は器具でまぶたを固定され泣き叫びます。母は「命を守るため」と自らを奮い立たせ、検査に付き添いました。やがて検査間隔は延び、5歳頃には自ら義眼を扱えるようになりました。4歳の頃「なぜ義眼なの?」と問う娘に、母は「命を守るためだった」と答えました。小学校入学時には、自分で「右目は義眼です」と説明できるほどに成長しました。

5.新たな人生と家族会の継承

成人した木綿華さんは結婚し、2025年に母となりました。母・加代さんが代表を務める「すくすく」では、彼女もグッズ制作などに携わり、次の世代を支えています。この会は2001年に加代さんが「なくしては困る」と運営を引き継ぎ、20年以上にわたり家族同士の支援を続けています。

6.専門医の言葉

国立がん研究センターの鈴木茂伸先生は「網膜芽細胞腫は適切に治療すれば再発を防ぎ、制限の少ない人生を送れます。つらい検査も長い人生を守るために必要な過程」と語っています。

清澤眼科院長のコメント

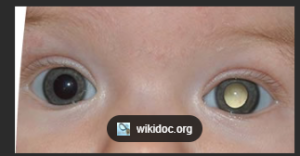

この記事は、病気の克服と家族の絆を描いた感動的な実話ですが、長年大学病院で小児も診察してきた経験から見ると、網膜芽細胞腫の一部には先天的な遺伝子異常(RB1遺伝子変異)に関連するものがあることにも触れる必要があると思います。両眼性や家族内発症の例では、この遺伝要因が関与し、きょうだいや将来の子どもへの遺伝カウンセリングが重要となります。最初の写真のような片眼の白色瞳孔症例のすべてが網膜芽細胞腫であるわけではありませんが、それに気が付いたら早急に眼科医にご相談ください。

また、国立成育医療研究センター(旧国立小児病院)や国立がん研究センター中央病院には、長年にわたり多数の症例を経験した専門医が在籍しており、手術だけでなく義眼装着、心理的サポート、遺伝相談まで包括的な医療が提供されています。早期発見と専門施設での適切な対応が、子どもの命と将来の生活の質を守る要です。

出典:たまひよONLINE「約1時間の手術で右目を摘出。定期検査のたびに泣き叫ぶ娘と、再発を恐れる母【小児がん・網膜芽細胞腫】」(2025年10月掲載)

取材・文:東裕美/監修:鈴木茂伸(国立がん研究センター中央病院 眼腫瘍科長)

コメント