本日は日本の眼科10号が手許に届きました。掲載されている相原 一先生の「緑内障マネージメントのコツ」(『 眼科』10月号掲載)の概要を紹介します。わかりやすく、緑内障診療のコツを抑えておいでです。

はじめに

はじめに

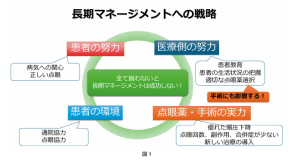

日本は「人生100年時代」を迎え、高齢者の人口が増えています。その中で、緑内障は自覚症状が乏しく、進行してから発見されることが少なくありません。特に末期には視野の中心だけでなく、周辺部まで欠損し、両目に起こることも多いため、生活の質(QOL)を大きく損ないます。加齢は緑内障の重大なリスク因子であり、さらに治療を継続しなければ視機能を保つのが難しくなります。そこで、視機能障害をできる限り抑えながら健康寿命を保つには、「患者さん自身のセルフケア」「病型に応じた適切な診断・治療」「新しい療法の活用」の3本柱で、長期的・包括的なマネージメントが不可欠であると先生は述べています。

Ⅰ.緑内障と健康寿命

令和3年度の高齢者白書によると、男性の平均寿命は81歳、女性は87歳。健康寿命(元気に暮らせる期間)とはそれぞれ約9年・約12年の差があります。先生は、「もし緑内障によって視機能が落ちてしまうと、運動能力が低下し、骨折・転倒・衰弱・循環器疾病など、他の健康寿命を縮める原因にもなりうる」と指摘しています。つまり、緑内障は「見えなくなるだけ」の疾患ではなく、高齢者の健康全体に影響を及ぼす可能性があります。一方で、適切に治療・管理すれば視機能を長く保てる可能性もあり、「早期発見」と「長期管理」が鍵となります。

Ⅱ.緑内障の患者管理 ― 患者さんの性格を把握して早期から理解度を深める

緑内障は症状が出にくいため、いくら早く発見しても「通院を続けなければ意味がない」と先生は強調します。長期管理を成功させるには、まず患者さんご本人の「自分ごととしての理解」を深めること。来院時には「今特に困っていなくても、なぜ治療が必要か」を少しずつ毎回伝えていき、信頼関係を築くことが重要です。また、患者さんの性格や生活背景も把握します。例えば、熱心に通院される方は「症状がなくても通う力」があるとも言え、そうした方には積極的な説明を。逆に、通院をやめてしまう傾向のある方には、より具体的なデータを示して「このままだとこうなりますよ」と説明し、通院継続の動機付けを図ります。こうして「生活環境・性格・治療への意欲」の三者を考えながら、薬物や手術を含めたマネージメントを進めることが、緑内障診療の“腕の見せ所”だと述べています。

Ⅲ.緑内障マネージメント ― 外来診療と患者指導のポイント

以下の8つの視点で、具体的な外来診療・患者支援の工夫が示されています。

1.治療の目標

理想は「眼圧下降によって視野の進行を完全に止める」ことですが、現実には「進行があっても日常生活に支障が出ない視機能を生涯保つ」ことを目標にすることも十分有力です。緑内障=失明というわけではなく、早期診断であれば「運が良かった」と前向きに捉えて継続通院を促します。

2.緑内障のタイプ

診断時には「隅角検査」「病歴」「合併疾患」の確認が重要です。たとえば、開放隅角型か閉塞隅角型か、原発か続発か、落屑物質があるかを整理して、病型を患者さんに説明します。さらに、長期管理の中で、例えば原発開放隅角型から落屑緑内障に移行するケースがあるため、視野・隅角の定期的チェックも不可欠です。

3.眼圧(ベースラインと変動)

眼圧は1回だけ測定すればよいわけではなく、「ベースライン」「日内変動」「季節変動」「角膜厚補正」などを含めて理解しておくべきです。眼圧が統計的な正常範囲であっても下降させることで進行を抑えられるという知見があります。

4.現在の構造障害

眼底(乳頭)・網膜神経線維層(RNFL)厚のOCT写真・眼底写真を用い、「あなたの乳頭はこういう形です」と患者さんに示すことが有効です。特に「進行するかどうか」を理解してもらうため、視覚化が力を持ちます。

5.現在の機能障害

視野検査の結果(両眼視野を提示できれば尚良)を、患者さんに説明します。当然、視野検査には慣れが必要で、1回だけの結果で判断できず、最低2 年・5回くらいの検査継続が進行評価には望ましいと先生は述べています。中心視野・下方視野の重要性の説明も忘れずに。

6.点眼による眼圧下降

「治療はあなた自身が点眼を続ける自己管理」であることを明確に伝えます。第一の点眼薬はモチベーションを高める意味でも重要で、副作用(充血など)も丁寧に説明。患者さんに「忘れずに点せていますか?」と尋ねるのではなく、「忘れちゃうことありますよね」と同調して聞くことで、自己否定感なくアドヒアランスを探ります。特に初年度脱落率は4割という数字も紹介されています。点眼薬や基剤のアレルギー、副作用も逐一確認し、点眼操作自体に支障がないかも問診します。

7.定期的な進行説明

漫然と「点眼していれば大丈夫」では通院をやめてしまうリスクがあります。半年ごとに視野・画像検査を行い、結果を患者さんに伝え、「このまま継続しましょう」「少し治療を強めましょう」という治療方針の見直しを一緒に考えます。視機能に対して患者さんの自覚や危機感にズレがあれば、治療方針を検討すべきです。

8.進行の危険因子

診断時や長期管理時に把握しておくべきリスクが列挙されています。たとえば、末期病期、乳頭陥凹の大きさ・深さ、高齢、落屑物質の出現、高眼圧、家族歴、循環器系因子(例えば乳頭出血・睡眠時無呼吸症候群)および近視・病的近視などです。これらの因子がある場合には「一層早め・強めの治療」が望まれます。

9.患者さんの生活習慣と環境の把握

治療を継続するには「生活の中で点眼・通院が可能か」を把握することです。高齢者では手指・仰臥位点眼の可否も重要です。また、独居か家族同居か、運転・趣味・仕事への影響も聞き取り、家族を交えた説明・点眼支援を依頼することが効果的です。

10.予約制・患者支援ツール・コメディカル参画

緑内障は「長い旅路」であり、ひとりの医師だけで説明・管理するのは時間・労力ともに難しいため、予約制を確立し次回受診日を明確に決めることが方策の一つです。また、患者ノート・説明ツール・検査結果冊子などを用いてコメディカルスタッフと分業する体制づくりも求められます。とはいえ、「渡すだけ」では効果が出ず、担当医が直接「この説明をします」という姿勢がベストです。

おわりに

緑内障は、早期発見の機会が少なく、診断時には進行していることも多い、かつ病型も進行中に変化しうる「慢性進行性疾患」です。ですから、早く診断して治療を始めるだけでなく、「患者さん自身の自己管理支援」「病型・環境・生活習慣を踏まえた治療選択」「長期管理体制」の3つを包括的に組み合わせていくことが、生涯にわたって視機能・QOLを守るために極めて重要だと先生は締めくくっています。

コメント