「後部硝子体膜(posterior hyaloid membrane)を細隙灯顕微鏡で観察することで、PVD(後部硝子体剥離)を簡単に診断できる」

「後部硝子体膜(posterior hyaloid membrane)を細隙灯顕微鏡で観察することで、PVD(後部硝子体剥離)を簡単に診断できる」

論文のやさしい要約と解説

今回紹介するのは、アメリカの眼科医グループが発表した研究です。

テーマは「後部硝子体膜を細隙灯顕微鏡で観察することで、PVD(後部硝子体剥離)を簡単に診断できるかどうか」というものです。

背景

後部硝子体剥離(PVD)とは、眼の中のゼリー状の組織(硝子体)が網膜からはがれる現象です。多くは加齢とともに生じ、飛蚊症の原因にもなります。

これまでの診断では、瞳を広げて特殊なレンズを使った眼底検査や、OCTによる断層撮影が必要で、熟練した眼科医の技術が求められてきました。

新しい観察法

本研究では、従来のように「ワイスリング(視神経乳頭の前に浮かぶ輪状の影)」を探す代わりに、後部硝子体膜そのものを細隙灯顕微鏡で直接観察する方法を検討しました。

対象は118人206眼。OCTによる診断を「正解」とし、この新しい観察法と従来のワイスリング観察法を比較しました。

結果

OCTによる判定では、57%の眼にPVDが確認されました。

後部硝子体膜の観察法は、ワイスリング観察法よりも感度が高く(89.8% vs. 79.7%)、陰性的中率も優れていました。

一方で、特異度(誤診を防ぐ力)や陽性的中率は両者とも高く、大きな差はありませんでした。

結論

研究グループは「後部硝子体膜を細隙灯顕微鏡で直接観察する方法は、シンプルで精度が高く、臨床的に有用である」と報告しています。

特殊な機器がなくても診断に役立つため、若い眼科医も身につけるべき技術とされています。

清澤のコメント

患者さんが飛蚊症を訴えて受診された場合、眼科医はまず後部硝子体剥離を疑います。これまでは「ワイスリングを見る」ことが重視されてきましたが、今回紹介された細隙灯で「後部硝子体膜そのものを観察する方法」は、より直接的で有効です。

この方法は、細隙灯顕微鏡下で前置レンズ(78Dや90D)を使い、スリット光で膜の反射をとらえるものです。ただし、実際には視認が難しく、熟練を要します。

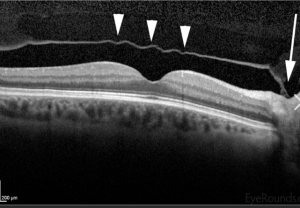

その点で、私はむしろ OCTワイドの測定画像を撮影時に検査員の脇で見て確認することでPVDの有無を判断する ことを日常診療では多く行っています。さらに、客観的な記録が必要な場合には「5ラインズモード」で撮影することで、硝子体膜の剥離状態を明瞭に記録することができます。

一方、双眼倒像鏡で20Dレンズを用いた広範囲の眼底観察では、ワイスリングや大きな剥離は確認できますが、後部硝子体膜そのものを詳細にとらえるのは困難です。したがって診断精度という観点では、細隙灯+前置レンズによる方法の方が優れています。

さらに近年では、特別な習熟がなくても OCTの網膜断層像を見るだけでPVDを簡単に確認できる ようになっており、診療上の大きな助けとなっています。

出典

Sood S, Barra TA, Duong RT, et al.

Non-Funduscopic Slit Lamp Assessment of the Posterior Hyaloid Membrane: A Simpler and More Effective Way of Clinically Diagnosing Posterior Vitreous Detachments.

Ophthalmology Retina. 2024.

理解に有用な動画を貼っておきましょう。

コメント