【予告紹介】ライフスタイルと眼疾患:日本眼科学会・評議員会指名講演より

4月19日(土)に開催される日本眼科学会評議員会指名講演では、「ライフスタイルと眼疾患」をテーマに、最先端の研究や診療の方向性が語られます。以下、3つの演題を先読みし、一般の方にも分かりやすくご紹介します。以前は、助教授や講師で主任教授を目指すクラスの方々が指名されていたと感じておりましたが、最近は堂々たる教授が話されている印象です。

【講演①】Society5.0時代の眼科医療を目指して(中尾新太郎先生・順天堂大学)

近年、スマホやインターネットの普及、行動様式の変化、そして高齢化社会の進行により、目の健康を取り巻く環境は大きく変化しています。中尾先生は、これからの眼科医療に求められる「誰一人取り残さない医療」の形を、Society5.0(高度に情報化された未来社会)という視点から考察します。

白内障手術による認知症リスクの低下、「目」と「耳」の同時機能低下が認知症リスクを高める事実、そして高齢者の視力低下=「アイフレイル」への早期対応の重要性が強調されました。

また、スマホの使いすぎや花粉・PM2.5などによるドライアイやアレルギー性結膜炎の増加に対して、スマホアプリを使った「デジタルフェノタイピング」による症状の記録と解析が紹介されました。アプリやロボットを活用した診断・訓練法、さらには眼内ロボット手術の臨床応用も始まっており、まさに未来型の眼科医療が動き出しています。

【講演②】緑内障は「目の病気」だけではない(谷戸正樹先生)

緑内障は「視野が狭くなる病気」として知られていますが、実は全身の老化や健康状態と密接に関連していることが、近年の研究で明らかになってきました。谷戸先生は、緑内障を「全身性の老化の一環」ととらえた新しい医療の視点を紹介されました。

加齢や高血圧、栄養状態、さらには認知機能の低下などが進行に影響し、点眼治療の継続困難や視野検査の精度低下を引き起こします。指先の皮膚から糖化物質やカロテノイドを測る簡易検査、血管や自律神経の状態を評価するツールも眼科外来に導入可能になってきており、AIによる診断補助も進展中です。

また、「ベジメーター」で皮膚の抗酸化状態を測ることで、食事と緑内障の関係も探られています。眼底画像から老化度を推測する「眼底年齢」という概念や、緑内障を多因子からとらえる「緑内障病因複合体」という新たな概念も提案され、今後の個別化医療の基盤となりそうです。

【講演③】糖尿病眼合併症と最良の治療戦略(高村佳弘先生)

糖尿病が進行すると、目の中の細い血管に障害が起き、網膜症や黄斑浮腫といった重篤な合併症が発生します。高村先生は、「患者ファースト」に立った治療戦略をテーマに、最前線の治療法と研究成果を紹介しました。

視力を失うリスクの高い病態として、血管新生緑内障、牽引性網膜剥離、そして糖尿病黄斑浮腫(DME)が挙げられ、それぞれに対して抗VEGF薬による注射治療や手術、レーザー治療などが進化しています。中でも、難治性DMEに対しては、VEGFとAng-2という2つの因子を同時に抑制する「ファリシマブ」が注目されています。

さらに、目の奥の血流障害に対しては「エピジェネティック治療」(注)と呼ばれる新しいアプローチで血流回復が試みられ、動物実験で成果が見られています。加えて、ロービジョンケアの重要性にも触れ、医学の進歩と並行して、患者の生活支援が今後の柱となることが強調されました。

さらに、目の奥の血流障害に対しては「エピジェネティック治療」(注)と呼ばれる新しいアプローチで血流回復が試みられ、動物実験で成果が見られています。加えて、ロービジョンケアの重要性にも触れ、医学の進歩と並行して、患者の生活支援が今後の柱となることが強調されました。

【まとめ】

今回の3つの講演はいずれも、眼科医療が目だけを診るのではなく、全身の健康やライフスタイルとどう向き合うかを深く考えさせられる内容でした。デジタル技術の導入、高齢社会における生活支援、全人的な視点による緑内障・糖尿病網膜症の理解と対応など、これからの眼科医療が進むべき方向が示されています。今後の診療にも大いに活かしていきたい内容です。

ーーーーーーー

注:エピジェネティック治療とは:

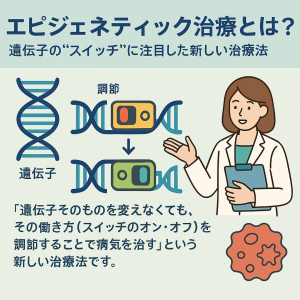

◆エピジェネティック治療とは?〜遺伝子の“スイッチ”に注目した新しい治療法〜

皆さんは「遺伝子」と聞くと、生まれつき変えられない体の設計図のようなものを思い浮かべるかもしれません。ところが最近では、「遺伝子そのものを変えなくても、その働き方(スイッチのオン・オフ)を調節することで病気を治す」という新しい治療法が注目されています。これが「エピジェネティック治療」です。

エピジェネティクスとは、遺伝子の設計図を読む“読み方”や“使い方”に関わる仕組みのこと。たとえば、がんや神経疾患、さらには眼の病気でも、遺伝子が正しく働かなくなっているケースがあります。その原因が、遺伝子のスイッチの誤作動にある場合、薬や特定の方法でそのスイッチを「入り直す」ことで、病気の進行を抑えたり、症状を改善できる可能性があります。

◆ 眼科分野での応用にも期待

最近では、加齢黄斑変性や糖尿病網膜症、さらには緑内障といった病気にも、エピジェネティックな異常が関わっている可能性が示されています。たとえば、視細胞や網膜神経節細胞の死滅が進む過程に、遺伝子の“誤ったスイッチ操作”が関係しているという報告もあります。

また、研究段階ではありますが、網膜再生医療や眼科領域の老化予防にもエピジェネティック制御を応用する試みが進められています。将来的には、目の難治性疾患にも新たな治療の選択肢が加わる可能性があります。

私たちの体は、遺伝子だけでなく、その“働き方”によっても大きく左右されている——エピジェネティクスは、そんな体の奥深いしくみを活かした、未来志向の治療法です。

コメント