この患者さん(高齢で糖尿病があり、片側の顔面神経麻痺が強く残っているというケース)は、高齢糖尿病患者における長期の顔面神経麻痺に伴う兎眼と視力低下という、やや複雑で注意深い対応が必要な状況です。以下、診断・検査・治療のステップを整理します。

この患者さん(高齢で糖尿病があり、片側の顔面神経麻痺が強く残っているというケース)は、高齢糖尿病患者における長期の顔面神経麻痺に伴う兎眼と視力低下という、やや複雑で注意深い対応が必要な状況です。以下、診断・検査・治療のステップを整理します。

【想定される病態】

-

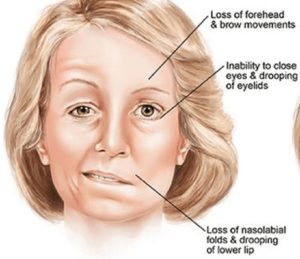

顔面神経麻痺に伴う兎眼(露出性角膜症)

-

涙液分泌低下・角膜上皮障害・慢性角膜潰瘍

-

視力低下:角膜混濁、潰瘍、瘢痕、二次感染、穿孔などの合併が疑われる

-

糖尿病による創傷治癒遅延や角膜知覚低下も関与の可能性

【追加で必要な検査】

-

角膜の詳細観察(スリットランプ)

-

フルオレセイン染色:上皮障害・潰瘍範囲の確認

-

角膜浮腫・血管侵入・瘢痕・穿孔の有無

-

-

角膜知覚検査(コットンウィスプ or コルネアル・エステシオメーター)

-

神経麻痺性角膜症を合併していないか

-

-

眼底検査/OCT

-

糖尿病性網膜症や黄斑浮腫など、角膜外の視力低下原因を除外

-

-

Schirmer検査 / BUT

-

涙液分泌量や質の評価

-

-

細菌培養

-

難治性角膜潰瘍を疑う場合には感染の精査も必要

-

【治療・対処の選択肢】

① 保存的治療(涙点プラグが不十分な場合)

-

ヒアルロン酸点眼(非防腐剤型)や粘稠性点眼(ジクアス等)を増量

-

眼軟膏(ワセリン系・抗菌ステロイド配合)を夜間使用

-

テーピングによる物理的閉瞼補助(夜間)

② 手術的治療(保存的に限界ある場合)

-

眼瞼縫合(tarsorrhaphy)

-

一時的あるいは半永久的閉瞼術。部分的縫合で視野温存も可能。

-

-

金属プレート(重り)埋め込み術(上眼瞼挿入)

-

上眼瞼の閉瞼補助として選択されることもある(美容上の配慮も)

-

③ 角膜障害が重度な場合の最終手段

-

眼表面再建(結膜フラップ、羊膜移植)

-

角膜移植(瘢痕や穿孔合併時)

【専門医連携の検討】

-

角膜専門医:難治性角膜障害の評価

-

形成眼科/神経眼科:眼瞼形成や神経再建の適応評価

【まとめ】

糖尿病を背景に6か月以上続く兎眼・視力低下例では、

涙点プラグで改善しない場合は「眼瞼縫合を含む外科的角膜保護手段」を検討すべき段階に入っています。

同時に、角膜知覚の評価や眼底疾患の除外を含めた多角的な再評価が必要です。

コメント