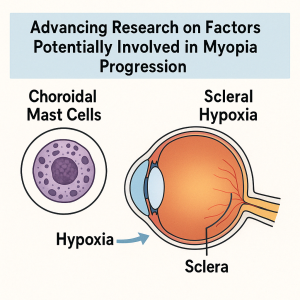

O2-061:脈絡膜肥満細胞の脱顆粒抑制による近視進行制御の可能性

O2-061:脈絡膜肥満細胞の脱顆粒抑制による近視進行制御の可能性

福地智一(慶應義塾大学・光生物学)

マウスを用いた研究で、脈絡膜にある肥満細胞が脱顆粒することで近視が進行することが示されました。近視を誘導したマウスでは、肥満細胞が増え、その中で脱顆粒を起こした細胞の割合も上昇。さらに、脱顆粒を抑える目薬(ぺミロラスト)を使ったマウスでは、近視の進行が抑えられました。この結果は、新たな近視治療の手がかりとなる可能性があります。

清澤のコメント:シンポジウムでも触れられていたテーマ。今後どのように確立されてゆくかに注目すべき演題でしょう。

O2-062:強膜低酸素応答は小胞体ストレスを誘導することで近視を進行する

池田真一(慶應義塾大学・光生物学)

近視が進行すると、眼球の外側にある「強膜」が酸素不足となり、その結果、細胞内で小胞体ストレスが起こるという仕組みが考えられています。この研究では、遺伝子操作によって低酸素状態を作り出したマウスで、近視の進行と小胞体ストレスの増加が確認されました。酸素不足とストレス応答が、近視進行の鍵である可能性が示されました。

清澤のコメント:これも慶応の光生物学からの演題。遺伝子操作でモデル動物を作ったという事なので本格的な実験と思われる。境膜の細胞内での小胞体ストレスに注目しているわけですね。

O2-063:小中学生の保護者における近視の知識と児童の近視進行に対する不安・QOL に関する調査

二宮ささゆり(伊丹中央眼科)

保護者2451名に対するWeb調査で、86%以上が近視進行を抑える治療に関心を持つ一方、その仕組みについて知っている人は13.7%と少数でした。裸眼視力が悪い子どもを持つ保護者ほど、将来の近視進行に強い不安を抱え、生活の質(QOL)も低下する傾向が見られました。正しい知識の普及が、保護者の不安軽減に役立つと考えられます。

清澤のコメント:定性的な話だが、検体数は多い。正しい知識の普及が、保護者の不安軽減に役立つという結論は有用だろう。

O2-064:近視小児の視神経乳頭周囲網膜神経線維層厚及び神経節細胞複合体厚と他因子との相関

西垣誠(愛知医科大学)

オルソケラトロジーを希望した7〜10歳の小児を対象に、視神経の構造と体の情報との関連を調査。網膜や視神経の厚みは、眼圧が高いと薄くなる傾向がありましたが、年齢や眼軸長など他の要因とは関連しませんでした。この研究は、小児期の近視管理において、眼圧の重要性を示唆しています。

清澤のコメント:近視進行と眼圧の関連というのは新たな視点かとは思われるが、この両者の関連についての定説はないようだ。近視進行と眼圧(IOP)の関連については、さまざまな研究が行われており、結果は一貫していない。以下に、主な研究結果をいにょうしておく。

1. 高度近視と眼圧の関連

いくつかの研究では、高度近視患者において眼圧がやや高い傾向があると報告されています。例えば、ある研究では、高度近視群の平均眼圧が中等度近視群よりも有意に高いとされています(16.19±3.33 mmHg vs. 15.51±3.68 mmHg、p<0.05) 。PMC

2. 眼圧と近視進行の関連性

眼圧と近視進行(特に眼軸長の伸長)との関連については、研究によって結果が異なります。ある研究では、眼圧が高いほど眼軸長の伸長が遅いと報告されています 。一方、他の研究では、眼圧と近視進行や眼軸長の伸長との間に有意な関連は認められなかったと報告されています 。

3. 眼圧低下と近視進行抑制の可能性

動物実験では、眼圧を低下させることで近視進行が抑制される可能性が示唆されています。例えば、ラタノプロスト(眼圧下降薬)を投与したモルモットでは、近視進行が有意に抑制されたと報告されています 。また、眼圧を低下させることで、強膜のリモデリングが抑制され、眼軸長の伸長が遅くなる可能性があると考えられています 。PMC

4. 眼圧と近視の因果関係

一部の研究では、眼圧と近視の間に直接的な因果関係はないと報告されています。例えば、ある研究では、眼圧と近視の進行との間に明確な因果関係は認められなかったとされています 。

結論

現在のところ、眼圧と近視進行との関連については一貫した結論は得られていません。一部の研究では関連性が示唆されていますが、他の研究では有意な関連は認められていません。したがって、眼圧が近視進行に与える影響については、さらなる研究が必要です。しかし、高度近視患者では眼圧がやや高い傾向があり、緑内障のリスクが高まる可能性があるため、定期的な眼圧測定と緑内障のスクリーニングが推奨される。

コメント