強度近視にみられる「脈絡膜内キャビテーション」──眼底の奥にできる小さな空洞とは

強度近視にみられる「脈絡膜内キャビテーション」──眼底の奥にできる小さな空洞とは

最近の雑誌Ophthalmology retinaにこの疾患の紹介が出ていました。強度近視の方では、眼球が後方に長く伸びる「軸性近視」により、網膜や脈絡膜(もうまくまく)などの奥の組織にさまざまな変化が生じます。その中で、近年OCT(光干渉断層計)の発達によって明らかになった所見のひとつに「脈絡膜内キャビテーション(Choroidal Cavitation)」があります。日本語では「脈絡膜内空洞」や「脈絡膜内陥凹」とも呼ばれます。

◎どんな場所にできるのか

この変化は多くの場合、視神経乳頭(ししんけんにゅうとう)=視神経の出口のすぐ下(下耳側)に見られます。眼球が後ろに伸びた結果、脈絡膜が局所的に引き延ばされ、その一部が硝子体腔(しょうしたいくう:眼球内のゼリー状の部分)と交通し、小さな空洞ができると考えられています。

◎眼底写真での見え方

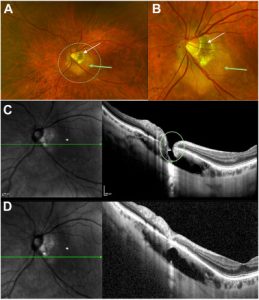

カラー眼底写真では、視神経の下側に黄褐色〜暗褐色の半月状の陰影として現れます。一見すると、萎縮したようにも見えるため、従来は「後部ぶどう膜萎縮」と誤認されることもありました。蛍光眼底造影では明確な漏出を伴わないのが特徴です。

◎OCTでの所見

診断にはOCT(光干渉断層計)が非常に有効です。5ラインズスキャンなどで観察すると、脈絡膜の層が裂けてできた空洞が視神経の隣に見えます。硝子体との境界が途切れ、空洞と連続しているように見える場合もあります。このOCT像が、現在ではもっとも確実な診断根拠です。

◎症状や視野への影響

多くの場合、自覚症状はありません。視力も保たれ、眼底検査の際に偶然見つかることが多いです。ただし、一部では視神経線維の走行が変化し、下方の視野に軽い欠損が出ることがあります。緑内障との鑑別が必要な場合もあります。

◎経過と治療方針

脈絡膜内キャビテーションは、炎症や腫瘍のように進行する病気ではなく、強度近視に伴う構造的変化と考えられています。したがって、特別な治療を要することはほとんどありません。ただし、近接部位に網膜裂孔や出血が起こることもあるため、定期的な眼底・OCT検査で経過を追うことが推奨されます。

◎まとめ

脈絡膜内キャビテーションは、強度近視の眼に特有の「構造の歪み」として知られるようになった新しい所見です。視力や視野への影響は軽度ですが、他の疾患と見分けるために正確な画像診断が大切です。強度近視の方は、少なくとも年1回、眼底写真とOCT検査を受けて眼の奥の変化を確認しておくと安心です。

(参考英語名:Peripapillary or Choroidal Cavitation in High Myopia)

コメント