若者のスマホ・ゲーム依存とメンタルヘルス:自殺リスクとの関連を米国研究が警告

若者のスマホ・ゲーム依存とメンタルヘルス:自殺リスクとの関連を米国研究が警告

いまや私たちの生活に欠かせないスマートフォンやSNSですが、若年層における過剰なスクリーン使用がメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす可能性があるという研究結果が、2025年6月にアメリカの医学誌JAMAに発表されました。

この研究は「思春期脳認知発達(ABCD)研究」の一環として、米国21ヵ所から集められた4285人の若者を対象に、2016年から2022年までの4年間にわたって調査されたものです。参加時の平均年齢は10歳で、性別や人種構成も米国全体の人口バランスに近づけられています。

背景:スクリーンの「時間」ではなく「質」が問われる時代

これまでの研究では、主に「どれだけ長くスクリーンを見ているか」が注目されてきましたが、この研究は視点を変え、「どれほど中毒的に使っているか(やめられない・繰り返し確認してしまう等)」に注目しています。

SNS、スマートフォン、ビデオゲームなどの利用が子どもたちのメンタルにどのような影響を与えているのか、また、それが自殺傾向や精神症状とどのように結びついているのかを分析しました。

目的:中毒的なスクリーン使用の軌跡と精神的リスクの関連を解明

本研究の目的は次の3点です:

-

ソーシャルメディア、スマートフォン、ビデオゲームにおける中毒的使用の「経時的な変化(軌跡)」を分類する

-

それらの使用パターンと、自殺行動・自殺念慮・内面化症状(不安や抑うつ)・外在化症状(衝動性、攻撃性)との関連を明らかにする

-

スクリーンの総使用時間と比較して、中毒的使用がどれほど独立したリスク因子であるかを検証する

方法と結果:SNS依存の増加が自殺リスクの上昇に直結

研究では、自己申告と保護者の報告を元に、SNSやスマートフォン、ゲーム使用の中毒性を測定。使用のパターン(増加型、一定型、低使用型など)を分析しました。

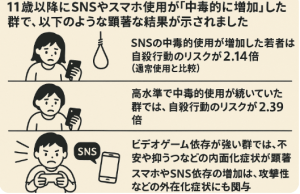

特に注目されたのは、11歳以降にSNSやスマホ使用が「中毒的に増加」した群で、以下のような顕著な結果が示されました。

-

SNSの中毒的使用が増加した若者は、自殺行動のリスクが2.14倍(通常使用と比較)

-

高水準で中毒的使用が続いていた群では、自殺行動のリスクが2.39倍

-

ビデオゲーム依存が強い群では、不安や抑うつなどの内面化症状が顕著

-

スマホやSNS依存の増加は、攻撃性などの外在化症状にも関与

驚くべきことに、「スクリーン時間の長さ」そのものは、これらの結果とは強く関連していませんでした。つまり「長く使っているから悪い」のではなく、「やめられない使い方」がリスクを高めているのです。

結論:早期の介入と親子の対話が重要

この研究は、スマートフォンやSNS、ビデオゲームの「中毒的使用」が思春期のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすリスクを、明確なデータで示しました。特に、自殺念慮や行動との関連は無視できません。

現場の医療者としては、スクリーン使用の「時間」だけでなく、「使い方の質」や「やめられなさ」に注目し、保護者や本人との対話の中で早期発見・介入を行うことが求められます。

眼科の外来でも、視力低下を訴えて来院する小中学生の中に、過剰なスマホやゲーム使用が背景にあることは少なくありません。身体症状の背後にある心理的ストレスや依存傾向に目を向けることが、真の健康支援につながると考えます。

出典:

Xiao Y, Meng Y, Brown TT, et al. Addictive Screen Use Trajectories and Suicidal Behaviors, Suicidal Ideation, and Mental Health in US Youths. JAMA. 2025;334(3):219–228. doi:10.1001/jama.2025.7829

コメント