小児がんとWHOの取り組み ― 子どもの命を守るためにできること

小児がんとWHOの取り組み ― 子どもの命を守るためにできること

① 小児がんの現状

世界では、毎年およそ40万人の0~19歳の子どもや若者が小児がんを発症しています。代表的な病気は、白血病、脳腫瘍、リンパ腫、神経芽細胞腫、腎臓にできるウィルムス腫瘍などです。

高所得国では80%以上の子どもが治療により治癒しますが、中低所得国では30%未満しか助かっていません。診断の遅れや治療へのアクセス不足、医薬品の入手困難などが大きな原因です。

② 小児がんの原因と予防の考え方

成人のがんの多くは生活習慣や環境要因と関連しますが、小児がんには明確な予防法はありません。ほとんどの小児がんは偶然の遺伝子変化で起こるため、生活習慣による予防は難しいのです。

ただし、一部の慢性感染症(HIV、エプスタイン・バーウイルス、マラリアなど)は小児がんのリスクを高めることが知られています。したがって、ワクチン接種(B型肝炎、ヒトパピローマウイルス)や感染症治療は、将来的ながん予防につながります。

③ 早期発見と診断の重要性

小児がんは「早期に見つけ、適切に診断し、すぐに治療を始める」ことが何より大切です。発熱、強い頭痛、骨の痛み、原因不明の体重減少などは警告サインです。

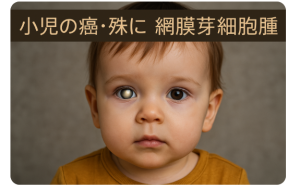

特に眼科に関係するのが網膜芽細胞腫です。これは乳幼児に多くみられる眼の悪性腫瘍で、遺伝的な要因がある場合もあります。家族歴のある子どもや兄弟姉妹には、遺伝カウンセリングや定期的な眼科検査が勧められます。

④ 網膜芽細胞腫に注目して

網膜芽細胞腫は小児がんの中でも「目の中から発見できる」特徴的な病気です。典型的な症状は、写真を撮ったときに瞳が白く光る「白色瞳孔」や、視線のずれ(斜視)です。早期に発見すれば眼球を残し、視力を守れる可能性がありますが、進行すると眼球摘出や放射線治療、化学療法が必要になります。

特に遺伝性の場合、将来もう一方の目や他の部位に腫瘍ができるリスクがあるため、長期にわたる経過観察が欠かせません。眼科医は網膜芽細胞腫を早く疑い、専門医療機関に紹介することで命と視力の両方を守る役割を担っています。

⑤ 治療とケア

小児がん全般の治療には、化学療法、手術、放射線治療が組み合わされます。WHOの必須医薬品リストにあるジェネリック薬は比較的安価で効果的です。

また、子どもは成長途中にあるため、学習支援や栄養、心理的ケアも欠かせません。治療後も再発の確認や後遺症の管理が必要です。網膜芽細胞腫の治療を受けた子どもでは、弱視や視力障害が残る場合もあり、リハビリや視覚補助具の活用が生活の質を高めます。

⑥ 緩和ケアと家族支援

すべての小児がんが治るわけではありません。そのため、痛みを和らげ、生活の質を守る緩和ケアがとても大切です。モルヒネなどの鎮痛薬を適切に使い、心理的な支援を含めたチームケアが求められます。

⑦ WHOの取り組み

WHOは2018年に「小児がんグローバル・イニシアティブ」を開始しました。その目標は、2030年までに世界中の小児がんの生存率を60%以上に引き上げることです。

そのために、

-

各国のがんセンターを支援し、診断と治療の体制を強化する

-

必須医薬品や放射線治療などの技術を普及させる

-

家族への経済的・社会的サポートを確保する

といった取り組みを行っています。

まとめ

小児がんは世界中で子どもの命を脅かす重大な病気です。しかし、早期に診断され、必要な治療を受けられれば、多くの子どもが助かります。特に眼科領域では、網膜芽細胞腫という病気を早く見つけることが、命だけでなく視力を守る鍵になります。

子どもの目の異変に気づいたときには、早めに専門的な診療を受けることがとても大切です。

出典

世界保健機関(WHO)「Childhood cancer」

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/childhood-cancer (2025年2月4日更新)

清澤のコメント

小児がん全般の治療格差は世界的な課題ですが、眼科医として強調したいのは、網膜芽細胞腫をはじめとする目から診断できる病気があるということです。白色瞳孔や視線のずれを見逃さず、早期に受診につなげることが、命を救い、視力を守る第一歩になります。

日本では幸いにも、大学病院や専門施設を中心に診断・治療体制が整備されており、早期発見例では眼球温存や視力温存の可能性が高まっています。レーザー治療や冷凍凝固、眼球内への化学療法薬注入など、先進的な治療法も実践されており、国際的に見ても高い治療成績を収めています。ただし、初期症状を見逃さないことが何より重要であり、ご家族の気づきと眼科での迅速な受診が大切です。

コメント