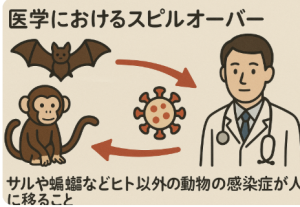

医学における「スピルオーバー」とは何か

「スピルオーバー(spill over)」とは、もともと「こぼれ出る」「あふれる」といった意味の英語表現ですが、医学の分野ではより専門的に、「ある生物・組織・系統・臓器から、意図しないあるいは通常の範囲を超えて影響が波及する現象」を指します。

この概念は主に以下の3つの文脈で使われます。

1. 感染症学におけるスピルオーバー

1-1. 動物から人への病原体の伝播

感染症学において「スピルオーバー」とは、本来は動物の間で感染していた病原体(ウイルスや細菌など)が、人間に感染する現象を指します。これは 「人獣共通感染症(zoonosis)」 の重要な概念です。

1-2. 代表的な事例

-

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2):コウモリやセンザンコウが自然宿主だった可能性があり、ヒトにスピルオーバーしてパンデミックを引き起こしました。

-

エボラウイルス:果物コウモリが自然宿主とされ、人間や類人猿にスピルオーバーすることで大流行を引き起こします。

-

狂犬病ウイルス:イヌなどの哺乳動物から人間にスピルオーバーする感染症の代表例です。

1-3. スピルオーバーの条件

動物から人間へのスピルオーバーには、いくつかの条件が必要です:

-

動物と人間との密接な接触

-

病原体が宿主の免疫を回避する能力

-

病原体の細胞侵入機構がヒトの細胞受容体と適合すること

1-4. 公衆衛生上の意義

スピルオーバーのリスクは、気候変動、森林伐採、野生動物の取引、畜産の集約化などによって高まるとされています。したがって、**「ワンヘルス(One Health)」**という考え方が注目されており、ヒト・動物・環境の健康を包括的に管理する必要があります。

2. 免疫学・炎症学におけるスピルオーバー

2-1. 炎症反応の拡大

免疫学の分野では、「スピルオーバー」は局所的な炎症反応や免疫活性が、本来の病変部位を越えて全身に波及する現象を指します。

2-2. 例:サイトカインストーム

重症感染症におけるサイトカインストームは、炎症性サイトカインのスピルオーバーによって、肺などの局所臓器の炎症が全身性の多臓器不全へと拡大する過程を示しています。

2-3. 自己免疫疾患との関連

本来は異物に反応すべき免疫系が、自己組織にまで反応がスピルオーバーすることで、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患が発症すると考えられています。

3. 神経科学・精神医学におけるスピルオーバー

3-1. 神経活動の拡散

脳内の神経活動が一部の領域から隣接部位へと拡大する現象もスピルオーバーと呼ばれることがあります。特にてんかんの発作の広がりや、神経伝達物質の異常が周辺の神経系へ波及するケースが該当します。

3-2. 精神的ストレスの身体症状への影響

また、「スピルオーバー」は精神医学の領域では心理的なストレスや不安が、身体症状として現れること(心身症)に対しても使われます。

例:

-

職場ストレスによる不眠、胃痛、血圧上昇など

-

PTSDによる慢性疼痛や過敏性腸症候群

スピルオーバー予防のための対策

医学においてスピルオーバーは、予測が困難である一方で、対策次第でリスクを減らすことができる現象です。

感染症予防:

-

野生動物との接触機会を減らす

-

家畜の衛生管理を徹底する

-

グローバルな監視体制の構築

炎症の管理:

-

初期炎症を早期にコントロール

-

ステロイドや生物学的製剤による過剰反応の抑制

精神的スピルオーバーの予防:

-

ストレスマネジメント

-

社会的支援ネットワークの構築

-

職場環境や家庭環境の整備

まとめ

「スピルオーバー」は医学において、単に「影響が広がる」というだけでなく、「ある生体システムの限界を超えて波及することによる新たな疾患リスクや病態変化」を意味する重要な概念です。

感染症、免疫、神経、心理など多岐にわたる医学領域でその概念が使われており、予防や対策を考える上で理解しておくことが非常に重要です。

今後の医療においては、スピルオーバーの予測・監視・制御が、感染症対策から慢性疾患の予防、さらには心身の健康維持にまで広く応用されることが期待されています。

コメント