自由が丘から見る「東急東横線と台地の物語」

自由が丘から見る「東急東横線と台地の物語」

東急東横線は、渋谷と横浜を結ぶ人気の路線ですが、単なる交通手段にとどまらず、東京西南部の地形を「体感できる路線」としても面白い存在です。渋谷から多摩川を越えるまでに、いくつもの台地や谷を横切りながら進んでいくからです。この高低差が、街並みの成り立ちや暮らしの風景に深く関わっています。(自由が丘の地形の話題再訪)

台地と谷を貫く路線

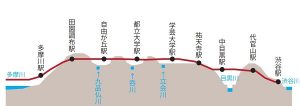

東横線が通るのは、武蔵野台地が複雑に刻まれたエリアです。渋谷から南に進むと、淀橋台、目黒台、荏原台、久が原台、田園調布台といった台地を切り込みながら走ります。高台に位置する駅には、代官山・祐天寺・学芸大学・田園調布などがあり、一方で谷間に造られた駅には、中目黒・都立大学・自由が丘・多摩川が並びます。

台地と谷の高低差は断面図で見ると一目瞭然ですが、日々の乗降客は駅周辺の雰囲気として感じ取っています。賑やかな繁華街が谷間に発展しているのは偶然ではなく、川の流れと人の営みが結びついた結果です。

自由が丘は「丘」ではない?

自由が丘という駅名を聞くと、多くの人が「高台の住宅街」をイメージします。しかし、実際の自由が丘駅は丘の上ではなく、九品仏川(くほんぶつがわ)がつくった谷間にあります。駅の南に伸びる遊歩道は、かつての川を暗渠化した跡で、今は緑道として整備され、地元の人の憩いの場になっています。春には花が咲き、小さな子ども連れや散歩を楽しむ人々で賑わうこの緑道は、地形と街の歴史が生み出した「都市のオープンスペース」といえるでしょう。

駅名の由来もユニークです。開業当初は「九品仏駅」と呼ばれていましたが、のちに大井町線にも九品仏駅ができてしまい、重複を避けるために改名が必要になりました。そこで住民投票の結果、「自由ヶ丘」という名が採用されました。由来は近隣の自由ヶ丘学園で、「自由に学び、丘の上から街を見渡す」というイメージが重なって現在の名前になったのです。

川跡と街の景観

自由が丘だけでなく、東横線の谷間にある駅周辺には共通点があります。中目黒では目黒川沿いに桜並木が広がり、春には多くの人を集めます。都立大学駅付近では、かつて呑川が流れていましたが、現在は暗渠化され、遊歩道として再整備されました。これらの遊歩道は、かつて洪水の危険があった川跡を安全に活用したものです。川がつくった谷はリスクを伴う地形でしたが、現代ではむしろ都市における「緑の回廊」として魅力を増しています。

自由が丘の九品仏川緑道も同じく、かつての自然河川の跡を人々の暮らしの場に取り込んだ好例です。谷間という地形の弱点を克服しながら、街の魅力を引き出す工夫がなされてきたのです。

地形がつくる街の個性

東京の街を歩くと、高低差が町並みに変化を与えていることに気づきます。坂道や階段、崖線沿いの公園など、地形を活かした景観は「表情の豊かさ」として人々を惹きつけます。特に東横線沿線では、台地の落ち着いた住宅街と、谷間の賑やかな商業地が対照的に並び立ち、それぞれの駅が独自の文化を育んできました。

自由が丘もその代表例で、谷間にありながら「丘」の名前を持ち、川跡の緑道を抱える街として、落ち着きと賑わいを兼ね備えています。しゃれたカフェや雑貨店が並びつつ、どこか小さな谷の町らしい親しみやすさが感じられるのは、この地形的背景によるものかもしれません。

まとめ

東急東横線は、単に渋谷と横浜を結ぶだけでなく、東京の地形の縮図を体感できる路線です。代官山や祐天寺といった台地の駅、自由が丘や中目黒の谷間の駅。それぞれの地形は街の成り立ちに影響し、独特の景観や文化を生み出してきました。

自由が丘に「丘」の字があるのに実は谷にある――そんな意外性も含めて、東横線沿線を歩いてみると、日常の景色が少し違って見えるはずです。鉄道網は私たちに移動の便だけでなく、街と地形を結びつけて理解するきっかけを与えてくれているのです。

コメント