六本木の国立新美術館で日展を見る──友人陶芸家の作品を訪ねて

今日は、50年来の友人で長野県大町市で作陶に今も励む相澤正樹さんから頂いた招待券で六本木の国立新美術館へ「日展」を見に行ってきました。お目当ては、相澤正樹さん(白)とまゆみさん(青)の陶芸作品です。

今日は、50年来の友人で長野県大町市で作陶に今も励む相澤正樹さんから頂いた招待券で六本木の国立新美術館へ「日展」を見に行ってきました。お目当ては、相澤正樹さん(白)とまゆみさん(青)の陶芸作品です。

会場は1階から3階までを使った広大な構成で、最初はどこから見ればよいのか迷ってしまいました。そこで、いったん入り口まで戻って案内の方に尋ねると、数列先までついてきてくださり、「相澤さんの陶芸はこの列の一番奥、工芸美術の3番室です」とすぐに教えてくれました。

会場は1階から3階までを使った広大な構成で、最初はどこから見ればよいのか迷ってしまいました。そこで、いったん入り口まで戻って案内の方に尋ねると、数列先までついてきてくださり、「相澤さんの陶芸はこの列の一番奥、工芸美術の3番室です」とすぐに教えてくれました。

どうやら有名作家だからではなく、人名のあいうえお順で展示が整理されているパネルがあり、相澤さんの作品は自然と先頭の1と2番に並んでいたから見当をつけるのも簡単だったようです。偶然のようですが少し嬉しくなりました。

どうやら有名作家だからではなく、人名のあいうえお順で展示が整理されているパネルがあり、相澤さんの作品は自然と先頭の1と2番に並んでいたから見当をつけるのも簡単だったようです。偶然のようですが少し嬉しくなりました。

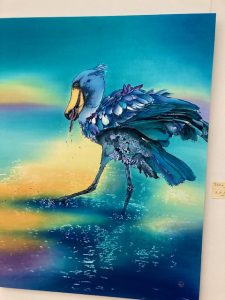

展示室に入ると、陶磁器、漆、金属、染織、ガラスなど、さまざまな素材の工芸作品が整然と並んでいました。どれも手仕事の美しさと現代的な感性が融合したものばかりで、相澤ご夫妻の作品もその中で静かな存在感を放っていました。釉薬の繊細な色調や、形の柔らかさの中に宿る力強さは、見る者の心を落ち着かせるようです。工芸部門は、単なる装飾品ではなく「生活の中の美」を体現していると感じました。

日展は正式名称を「日本美術展覧会」といい、明治40年(1907年)に始まった文展を起源とする、日本最大級の総合公募展です。

日展は正式名称を「日本美術展覧会」といい、明治40年(1907年)に始まった文展を起源とする、日本最大級の総合公募展です。

現在は「日本画」「洋画」「彫刻」「工芸美術」「書」の五部門に分かれ、全国から毎年およそ1万点もの応募があります。その中から約2300点が入選し、会員・特選・無鑑査出品などを合わせると約3000点もの作品が展示されます。これだけの規模で五つの芸術分野を一堂に見ることができる展覧会は、世界的にも珍しいそうです。

特に工芸美術の部門は、伝統の技を守りながらも現代の感覚を取り入れた作品が多く、「日本の手仕事の今」を知ることができる貴重な場となっています。陶芸、漆芸、金工、染織、木竹工、ガラスなど、使う素材は違っても、どの作家も「素材と対話すること」を大切にしており、その静かな緊張感が作品に現れていました。展示を見ていると、日々の仕事の中で何かを作り出すということが、どれほど深い精神の営みであるかを思い知らされます。

他の部門も圧巻でした。日本画や洋画の展示室では、2メートルを超える大作がずらりと並び、どれも日本の一般家庭では到底飾れないようなスケールです。展覧会終了後にはどこに収蔵されるのだろうかと余計な心配をしました。しかし、作品の大きさの中にこそ、作家たちの情熱と創作への挑戦が詰まっているのだと感じました。

彫刻の展示室では、金属や木、石などを素材にした立体作品が空間に力強いリズムを生み出しており、書の部屋では墨と筆による静かな表現が心を鎮めてくれました。

日展の魅力は、こうした多様な表現を一つの場所で体験できることにあります。

日本画や書の伝統美の隣に、現代的な抽象彫刻や新素材を使った工芸作品が並ぶことで、「日本の美術はいま、どんな方向に進んでいるのか」を一目で感じ取ることができます。芸術の専門家でなくても、単純に「この作品が好きだな」「どうやって作ったのだろう」と思うだけで十分に楽しめます。やはり、長年制作を続けてきた作家たちの努力や情熱は、見る人の心に静かに届きます。相澤正樹さん、まゆみさん、そしてこの大きな展覧会を支える多くの作家の皆さんに敬意を表したいと思います。

展示を見終えたあとは、そう遠くない麻布の日進マーケットへ買い出しに行きました。此処は、宮内庁御用達を誇るハムの製造会社ですが、もうクリスマスの雰囲気で盛り上がっていました。

展示を見終えたあとは、そう遠くない麻布の日進マーケットへ買い出しに行きました。此処は、宮内庁御用達を誇るハムの製造会社ですが、もうクリスマスの雰囲気で盛り上がっていました。

コメント