読み原稿(友の会 清澤 2025.5.18)

眼瞼痙攣に関係した最近の研究などに関する今日の眼瞼・片側顔面痙攣治療研究に関連した話題のお話です。

- 1,パーキンソン病の治療研究に向けたiPs細胞を用いた研究はどの程度進んでいますか?

パーキンソン病に対するiPS細胞を用いた治療研究は、近年大きな進展を遂げています。特に京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と京都大学医学部附属病院の共同研究チームは、2018年から医師主導の第I/II相臨床試験を実施し、2025年4月にその成果を発表しました。

臨床試験の概要と成果

- 対象患者:50~69歳のパーキンソン病患者7名。

- 治療内容:iPS細胞から分化誘導したドパミン神経前駆細胞を、脳内の被殻に両側移植。

- 評価期間:24カ月間。

- 主な評価項目:

- 安全性:重篤な有害事象や腫瘍形成は確認されず、安全性が示されました。

- 有効性:6名の患者のうち4名で運動症状の改善が見られ、PET検査ではドパミン神経の活動増加が確認されました。

今後の展望

この治療法の実用化に向けて、製薬会社が製造販売承認の申請準備を進めており、2025年度中の申請が予定されています。 朝日新聞

また、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校でも、2023年11月から同様の医師主導治験が開始されており、国際的な展開も進んでいます。

まとめ

iPS細胞を用いたパーキンソン病治療は、これまでの薬物療法では対応が難しかった症状に対する新たな治療法として期待されています。臨床試験での安全性と有効性の示唆は、再生医療の実用化に向けた大きな一歩となりました。今後、さらなる大規模な臨床試験や長期的な効果の検証を経て、実際の医療現場での導入が期待されます。

- 2,では眼瞼痙攣を含むジストニアに対するiPs細胞を用いた研究の進捗は?

:ジストニアに対するiPS細胞を用いた研究は、主に以下の2方向で進められています。

1)疾患モデルの構築と創薬研究

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)や理化学研究所では、ジストニア患者から採取した細胞をiPS細胞に変換し、これを神経細胞へ分化させることで、疾患特異的な細胞モデルを作製しています。

このモデルを用いることで、ジストニアの発症メカニズムの解明や、新たな治療薬のスクリーニングが可能となり、創薬研究の加速が期待されています。

2)、将来的な細胞移植治療の可能性

ジストニアの一部は、大脳基底核や小脳におけるGABA作動性神経の機能異常が関与しているとされています。これに対し、iPS細胞からGABA作動性神経細胞を誘導し、将来的にはこれらの細胞を脳内に移植することで、異常な神経回路の修復を目指す研究が進められています。ただし、現在のところ、ジストニアに対するiPS細胞を用いた臨床試験は行われておらず、研究は基礎段階にあります。

今後の展望と課題

iPS細胞を用いたジストニア治療の実現には、以下の課題を克服する必要があります。

- 安全性の確保:移植細胞の腫瘍化リスクや免疫拒絶反応の回避。

- 効果の持続性:移植細胞が長期にわたり機能を維持するかの検証。

- コストと技術的課題:細胞製造の標準化とコスト削減。

これらの課題を解決することで、ジストニアに対するiPS細胞を用いた再生医療の実現が期待されます。

ジストニアに対するiPS細胞を用いた研究は、疾患の理解と治療法開発の両面で進展しています。今後の研究成果により、より効果的な治療法の確立が期待されます。

- 3,以前採血がなされた、「眼瞼痙攣の全ゲノム解析の研究」はその後どうなりましたか?

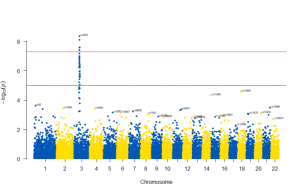

- マンハッタンプロットとマンハッタンの写真

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

■ ジストニアの原因遺伝子と遺伝的背景

ジストニアは、自分の意思とは関係なく筋肉が収縮し、ねじれや繰り返す動き、姿勢の異常をきたす病気です。その原因の一部には遺伝子の異常が関与しています。これまでに分かっている主な原因遺伝子には以下のものがあります:

TOR1A(DYT1型):若年発症で四肢や体幹に広がる全身型ジストニアを引き起こします。

THAP1(DYT6型):顔や喉に症状が出やすい傾向があり、発症年齢や重症度に幅があります。

GNAL、ANO3、KMT2B など:成人発症の局所ジストニアや、顔面・頸部に出るタイプに関連して報告されています。その他十数件報告があります。

ただし、特に成人になってから発症する「局所性ジストニア」(たとえば眼瞼痙攣や痙性発声障害など)では、明確な遺伝子異常が見つかっていないことが多く、多因子疾患(複数の遺伝的素因と環境要因が関与)と考えられています。

東京大学・蕪城 俊克助教授、(現在自治医科大学 眼科学講座 教授)による眼瞼痙攣の全ゲノム解析研究

東京大学医学部附属病院 眼科の蕪城俊克先生らのグループは、眼瞼痙攣(まぶたのけいれん)の原因解明を目指して、患者さんからの血液サンプルを用いた全ゲノム解析研究を行いました。これは、局所性ジストニアの遺伝的背景を探る最先端の研究です。

この研究は、数百例規模のデータを解析し、従来知られていなかった遺伝的変異やリスク因子の発見を目的としていました。しかし2025年現在、その結果に関する正式な論文やプレスリリースはまだ公表されていません。

■ 今後の展望

ジストニアは原因が多様で、治療法も一様ではありません。iPS細胞などによる疾患モデルやゲノム解析が進むことで、次のような展開が期待されます:

◎ より正確な診断(遺伝的リスクの評価)

◎ 個別化医療(薬の効き方や副作用の予測)

◎ 新しい治療標的の発見(創薬への応用)

眼瞼痙攣のような局所性ジストニアの遺伝的理解は始まったばかりであり、日本発の大規模研究の成果が今後の国際的な診療にもつながる可能性があります。

4,ジストニアの治療研究は、このほか様々な新アプローチで進められています。以下に、注目されている研究領域をいくつかご紹介します。

1)新規薬物療法の開発

従来の抗コリン薬や筋弛緩薬に加え、ゾルピデム(不眠症治療薬)などの新規薬剤がジストニア治療に有効である可能性が報告されています。ゾルピデムはGABA-A受容体に作用し、神経活動の過剰な興奮を抑制することで症状の改善が期待されています。

2)深部脳刺激療法(DBS)の進化

DBSは、特定の脳部位に電気刺激を与えることで症状を軽減する治療法です。近年では、刺激部位やパラメータの最適化が進められ、より効果的な治療が可能となっています。特に、淡蒼球内節(GPi)への刺激が全身性ジストニアに有効であることが示されています。

3)線条体ストリオソーム構造の研究

線条体のストリオソームと呼ばれる構造がジストニアの発症に関与している可能性が指摘されています。この構造の機能異常が運動制御の乱れを引き起こすとされ、光遺伝学的手法を用いた研究が進められています。

4)鍼灸が中枢神経系に作用し、ジストニアの症状を緩和する可能性が報告されています。鍼刺激が脳内の神経回路や神経伝達物質に影響を与え、筋緊張の調整や疼痛の軽減に寄与することが期待されています。

5)小脳の役割に関する新たな知見

従来、ジストニアは大脳基底核の異常活動によると考えられていましたが、近年では小脳の出力神経細胞であるプルキンエ細胞の機能異常が発症に関与している可能性が示されています。この発見は、ジストニアの病態理解と新たな治療法の開発に寄与することが期待されています。

――――――

- 研究費へのご賛助をお考えの方々へ:国際的な論文発表には一編で20万円から40万円の印刷費用が必要です。眼瞼痙攣に関連して患者さん方への相談に乗っている組織にはこの眼瞼・片側顔面痙攣患者友の会と並んで、目と心の健康相談室があります。眼と心の健康相談室はNPO法人格を有しており、既に国からの「眼球使用困難症」研究の補助なども担当しています。東京科学大学眼科(総合三島三島病院眼科)鈴木幸久講師と私の共著論文の出版補助などに支出できる資金の提供がお願いできる場合がありましたら、目と心の健康相談室荒川理事長(電話;080-6741-5066)にご一報ください。

- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎眼瞼痙攣とジストニア研究の最前線

iPS細胞・遺伝子解析・新規治療までの展望 (配布資料)

自由が丘清澤眼科院長清澤源弘

- パーキンソン病とiPS細胞治療の進展

京都大学とCiRAによる臨床試験(2018~2025)では、iPS細胞由来のドパミン神経細胞を脳内へ移植し、 7人中4人で運動症状が改善、安全性も確認されました。製造販売申請は2025年度中を予定しています。 また、アメリカ・UCサンディエゴ校でも同様の治験が進行中です。

- ジストニア(眼瞼痙攣)に対するiPS細胞研究

・創薬と疾患モデル:患者由来iPS細胞から神経細胞を作成し、病態解明と薬剤探索に活用。

・細胞移植の可能性:GABA作動性神経細胞の移植を目指す基礎研究が進行中。

・課題:腫瘍化、免疫拒絶、長期効果の持続性、製造コスト。

- 眼瞼痙攣の全ゲノム解析研究 東大・蕪城俊克助教授(現・自治医科大学教授)らによる研究では、眼瞼痙攣患者からの血液サンプルを用いて、 数百例規模の全ゲノム解析を実施しました。成人発症の局所性ジストニアは多因子疾患で、個別化医療の展開が期待されています。

- その他の注目研究

・ゾルピデムなど新規薬物の効果に注目

・GPiへの深部脳刺激療法の最適化

・ストリオソーム、小脳プルキンエ細胞への注目

・鍼灸が中枢神経に及ぼす影響の研究

- 研究支援のお願い 国際論文発表には1編20~40万円の印刷費用が必要です。 NPO法人「目と心の健康相談室」では、患者様への相談対応の他、研究支援や補助金対応も実施しています。 ご支援いただける方は、理事長・荒川(TEL:080-6741-5066)までご連絡いただくか、当院までお申し出ください。

コメント