私は使ってはいませんが、ノイロトロピン(Neurotropin)は、日本国内で長年にわたって慢性疼痛の治療に使用されている非オピオイド性の鎮痛補助薬です。以下に、その成分、適応、作用機序、処方時の注意点を整理します。

私は使ってはいませんが、ノイロトロピン(Neurotropin)は、日本国内で長年にわたって慢性疼痛の治療に使用されている非オピオイド性の鎮痛補助薬です。以下に、その成分、適応、作用機序、処方時の注意点を整理します。

1. 成分と製剤情報

-

一般名:ノイロトロピン(Neurotropin®)

-

製剤名:注射用製剤が主(1アンプル=3.6単位/3 mL など)

-

製造販売元:日本臓器製薬

-

由来成分:ウシの炎症皮膚組織(不活化化膿性皮膚)抽出エキス

- これは乾燥化膿ウサギ皮膚抽出物(由来の記載はウシだが、製造法により生物が異なることもあり)

- 抗原性は極めて低いとされている -

内服薬(製造中止)

-

過去にはノイロトロピン錠も存在しましたが、現在は製造中止となっており、市販されていません。

-

そのため、現在は注射剤のみが使用可能です。

-

2. 適応疾患(日本での保険適応)

-

帯状疱疹後神経痛(PHN)

-

腰痛症

-

頚肩腕症候群

-

末梢循環障害に伴う疼痛(閉塞性動脈硬化症など)

-

肩関節周囲炎(五十肩)

-

変形性関節症

※保険適応外ですが、線維筋痛症、CRPS(複合性局所疼痛症候群)、突発性難聴、三叉神経痛などに使用されることもあります(自費または適応外使用として)。

3. 作用機序(推定)

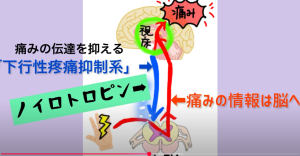

ノイロトロピンの正確な作用機序は未解明な部分が多いですが、以下のような多機序の鎮痛作用が示唆されています。

◉ 神経修復・保護作用

-

神経の炎症抑制、神経成長因子(NGF)発現の調整に関与。

◉ 中枢性感作の抑制

-

脊髄後角の神経活動を抑制することにより、慢性痛における過剰な神経興奮(wind-up)を防ぐ。

◉ エンドルフィン様の作用

-

脳内の内因性オピオイド系の活性化(エンドルフィンの放出促進)を通じて鎮痛を示すとする説もあり。

4. 処方にあたっての注意点

◉ 用法・用量

-

通常、1回3.6単位(1アンプル)を筋肉内または皮下注射、1日1回。

-

重症例では1日2回(朝・夕)のこともあります。

◉ 副作用(比較的軽微)

-

注射部位の発赤、硬結

-

頭痛、悪心、発疹(まれ)

-

非常にまれに過敏症反応(アナフィラキシー様症状)※報告は少ない

◉ 注意点

-

生物由来製剤であるが、感染症リスクは極めて低いとされる(製造過程で高温不活化処理あり)。

-

腎機能障害や肝障害患者にも比較的安全に使用可能とされているが、長期使用時は定期的な肝腎機能のチェックが望ましい。

-

他の鎮痛薬(NSAIDs、プレガバリンなど)との併用で効果を増強することがある。

5. 臨床での特徴と活用ポイント

-

副作用が少なく、安全性が高いため、高齢者や他剤に過敏な患者に好まれる。

-

効果の発現は数日〜1週間程度で、持続的な使用で効果が高まる傾向。

-

単独よりも多剤併用(マルチモーダル鎮痛)の一環として用いられることが多い。

結語

ノイロトロピンは、その起源に少し驚かれるかもしれませんが、古くから多くの慢性疼痛患者に使われてきた安全性の高い薬剤ともされているようです。私は使ってはおりませんが、特に高齢者や薬剤耐性に悩む方にとって、有効な選択肢のひとつとなることがあるともいわtれます。新しい薬剤ではなく、これは「温故知新」の鎮痛法に属するものです。

コメント