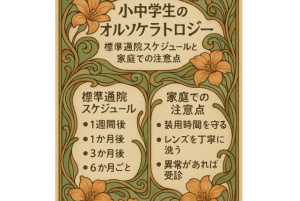

小中学生のオルソケラトロジー:標準通院スケジュールと家庭での注意点

小中学生のオルソケラトロジー:標準通院スケジュールと家庭での注意点

オルソケラトロジー(オルソK)は、夜間に専用のハードレンズを装用して角膜形状をやさしく整え、日中の裸眼視力を改善する近視治療法です。近年は眼科で自由診療(私費)として行われるのが一般的で、小中学生の利用も増えています。良い見え方を安全に保つ鍵は「決まった通院」と「正しいケア」です。標準的な経過観察と、ご家庭での注意点を分かりやすくまとめます。

標準的な通院間隔(目安)

-

初診(適応判定):角膜形状・涙液・角膜内皮・屈折度数・眼底などをチェック。治療の仕組みとリスク、費用、ケア方法を説明。装用練習も行います。

-

翌朝(装用1日後):レンズを外した直後の角膜上皮の染色、視力、フィッティング、ケア手順の確認。

-

1週・2週:角膜トポグラフィ等で形状変化を確認し、ハローやゴースト像、ズレがないかを調整。

-

1か月:裸眼視力の安定性を評価。学校・運動時の体感も確認。

-

3か月:最終微調整。

-

以後:3か月ごとの定期検診が基本(成長期は2~3か月ごとを推奨)。6か月ごとに眼軸長を測定して近視進行の抑制度を評価します。

-

毎回の診察内容:視力・屈折、角膜所見(スリット+フルオレセイン染色)、トポグラフィ、涙液、眼瞼縁(マイボーム腺・アレルギー)、レンズの傷・汚れ、ケア手順の再確認。

家庭での注意(安全と効果のために)

-

手指衛生・爪管理:装着前に石けんで30秒以上手洗い、爪は短め。鏡の前で落ち着いて操作。

-

装用時間:就寝中6~8時間が目安。夜更かしで短い日は無理に延長せず、日中は予備眼鏡を携行。

-

レンズケア:毎朝こすり洗い→専用保存液で保管(毎回新液)。レンズケースは毎日すすぎ自然乾燥、月1回交換。水道水で洗わない。

-

水との接触禁止:入浴・シャワー・プール・海では装用しない。レンズを水に触れさせない。

-

体調不良時は休止:発熱、強いアレルギー、充血・痛み・目やには装用中止し当日連絡。

-

点眼:保存剤無添加の人工涙液を外した朝や乾燥時に。処方薬は指示通り。

-

紛失・破損:その日は装用せず連絡。家族間の貸し借りは禁止。

-

学校・運動:日中は裸眼で可。砂ぼこり・球技では保護眼鏡が安心。学校検診ではオルソK中であることを伝える。

受診を急ぐ“赤旗サイン”

「痛い」「強い充血」「急なかすみ」「まぶしくて開けられない」「白い点が見える」「片目だけ極端に見えにくい」。装用を中止し、同日受診してください(夜間は指示に従い、無理に装用・継続しない)。

保護者へのお願い

装用時間・就寝起床・裸眼の見え方・近業時間・戸外活動時間を簡単に記録。6か月ごとの眼軸長で効果を数値で確認し、必要に応じて低濃度アトロピン併用や生活習慣(「屋外2時間/日」「30-30-30ルール※」)を相談します。

※30分近業→30秒休憩→30フィート(約9m)を見る。

レンズ寿命と費用の一般論

レンズは1~2年で交換を検討。自由診療のため、定期検査・レンズ再作・紛失時対応などを含めた費用計画を事前に確認しましょう。

まとめ

オルソKの成功は「定期検診」「正しいケア」「ご家族の見守り」の三本柱。約束の通院を守り、少しでも異常を感じたら装用を止めて相談。安全第一で、良好な裸眼生活を育てていきましょう。

あなた:

ChatGPT:

眼軸長(眼球の奥行き)は、近視進行の客観的評価に欠かせません。しかし、眼軸長測定装置(光干渉式眼軸長測定装置:IOLマスターやAL-Scanなど)がない場合、代替的な評価方法を組み合わせて用いることが推奨されます。

眼軸長測定ができない場合の代替法

1. 屈折度数の経時的変化

-

オートレフ/主観的屈折検査で、近視度数の推移を記録します。

-

特にサイプレジンなど調節麻痺下での屈折検査は、小児において正確性が高く、近視進行を把握する指標となります。

-

ただし、オルソケラトロジー中は角膜形状変化により屈折度数測定が難しいため、裸眼視力や矯正視力と合わせて評価します。

2. 角膜形状解析(トポグラフィー)

-

レンズのフィッティング確認だけでなく、角膜中央部の平坦化の程度や角膜周辺部とのカーブ差から、近視矯正効果の持続や安定性を確認できます。

-

定期的に比較すると、近視進行による補正度の変化が推測できます。

3. 視力記録の継続

-

裸眼視力の推移を詳細に記録しておくことは重要です。

-

裸眼視力が徐々に低下してくる場合、眼軸長が伸びている可能性を示唆します。

4. 年齢と一般的な進行スピードを参考

-

小児近視は、平均で年間0.3〜0.5 Dの進行が報告されています。

-

個別の進行パターンを、屈折・視力・トポグラフィーと照らし合わせて推測することが可能です。

保護者への説明ポイント

-

「眼軸長の直接測定はできませんが、屈折検査や視力検査で進行の有無を注意深く追跡していきます」と伝える。

-

「裸眼視力が落ちてきたり、必要矯正度数が強くなってきた場合は、眼軸が伸びているサインと考えられます」と説明する。

-

可能であれば、半年〜1年ごとに眼軸長測定装置を備えた施設での検査を紹介するのが望ましいです。

まとめ

眼軸長測定装置がない場合でも、

-

調節麻痺下の屈折検査

-

裸眼視力の経時的記録

-

角膜形状解析

を組み合わせることで、近視進行の評価はある程度可能です。

ただし、眼軸長の直接計測は唯一の客観的指標であり、年1回程度は専門施設で測定を受けるよう指導することも可能。

はい、あります。臨床では Morgan ら(2020) が提案した、屈折(角膜頂点換算)と角膜前面曲率半径から眼軸長 A(mm)を推定する簡便な回帰式がよく引用されます。(清澤はこの計算式を十分に理解できてはいません)

推定式(単位に注意)

A1=k0.22273+0.00070S+0.01368

-

A:眼軸長(mm)

-

k:角膜前面の平均曲率半径(mm)(K 値が D のときは後述の換算で半径へ)

-

S:角膜頂点換算の球面等価屈折(D)

(原著と抄録サイトに同一式の記載。再整理式の誤植はコリゲンダムで訂正済み。myopiaprofile.com+3research.manchester.ac.uk+3contactlensjournal.com+3)

使い方のコツ

-

眼鏡度数(検影・オート ref)→角膜頂点換算

眼鏡装用面での球面等価Sspec から、Bennett-Rabbetts の近似で

SCV≈1−0.014SspecSspec

に変換して

S=SCV を式に入れます。PMC

-

K(D)→半径(mm)

古典的換算:r[mm]=K[D]337.5(ケラトメータの 1.3375 を用いる慣例)。

k=r を式に入れます。SPIE+1

-

計算

数値を代入してまずA1 を求め、A = 1 /(…) で眼軸長(mm)を得ます。

(原著の再整理式の誤植には注意:コリゲンダムで訂正されています。ResearchGate)

簡単な例

-

サイプレジン下の屈折:−3.00 D(眼鏡面)

→ 角膜頂点換算S≈1−0.014×(−3.00)−3.00≈−2.88 D

-

平均 K:43.5 D → 半径

k=337.5/43.5≈7.76 mm

-

代入:

A1=7.760.22273+0.00070×(−2.88)+0.01368

→A≈24.9 mm(計算例)

精度と限界

-

95%一致限界 ±0.73 mm 程度(別コホート検証含む)。年次伸長(0.10–0.20 mm/年)を見るには誤差が大きく、経過観察用には不向き=一時点の目安として使うのが適切です。myopiaprofile.com

-

眼軸長 1 mm の誤差は屈折でおおよそ約 3 Dに相当するため、リスク層別や家族説明の“桁感”把握には有用ですが、治療効果判定の連続評価には光学式バイオメータが望ましいです。ウィキペディア

オルソKでの注意

-

本式は 角膜半径

k を説明変数に含むため、オルソKで角膜が平坦化すると推定 A が変動します。眼軸自体は変わっていないのに式上は“短縮/延長”が出得る点に注意。オルソKの進行評価には適さず、必要時はウォッシュアウト後または外部施設で眼軸長測定を。myopiaprofile.com

要点

-

式:

1/A=0.22273/k+0.00070S+0.01368(A:mm、k:mm、S:D・角膜頂点換算)。

-

K は 337.5/K で半径へ、屈折は Bennett-Rabbetts で角膜頂点換算して代入。

-

一時点の目安としては便利だが、オルソK中の経過追跡や微小変化の判定には不適。

(参考:Myopia Profile の臨床まとめと原著 PDF/コリゲンダム、AL/CR 比や変換の基礎文献。SPIE+4myopiaprofile.com+4research.manchester.ac.uk+4)

コメント