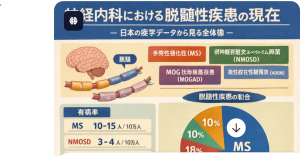

神経内科における脱髄性疾患の現在 ― 日本の疫学データから見る全体像

神経内科における脱髄性疾患の現在 ― 日本の疫学データから見る全体像

中枢神経の脱髄性疾患は、視神経炎や脊髄炎を契機に発見されることが多く、眼科医にとっても無縁ではありません。近年は抗体検査の進歩により疾患概念が再整理され、現在の神経内科では主に「多発性硬化症(MS)」「視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)」「MOG抗体関連疾患(MOGAD)」「急性散在性脳脊髄炎(ADEM)」の4本柱で理解されることが一般的になっています。今回は日本国内の疫学データを踏まえ、全体像を整理します。

まず最も頻度が高いのは多発性硬化症(MS)です。国内推定患者数は約17,600人、有病率は人口10万人あたり14.3人と報告されています。欧米よりは少ないものの、近年は増加傾向が指摘されています。病型は再発寛解型が中心で、若年成人女性に多いことが特徴です。

次に視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)です。AQP4抗体陽性を特徴とし、重症の視神経炎や縦断性脊髄炎を起こします。国内推定患者数は約6,500人、有病率は人口10万人あたり約5人とされています。MSより少数ですが、日本を含むアジアでは欧米より相対的に多いとされています。MSとNMOSDを単純比較すると、おおよそMSが7割、NMOSDが3割という規模感になります。

三つ目がMOG抗体関連疾患(MOGAD)です。これは比較的新しい疾患概念で、従来MSやNMOSDと診断されていた一部症例が再分類されています。国際的な推計では有病率は10万人あたり1〜2人程度とされ、NMOSDよりやや少ない規模と考えられます。小児例が多く、ADEM様病像や再発性視神経炎として現れることが特徴です。

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)は主に小児にみられる急性単相性脱髄疾患で、日本では15歳以下で年間約60例、10万人あたり0.3人程度と報告されています。近年はADEMの中にMOG抗体陽性例が含まれることが明らかになり、診断の再評価が進んでいます。

このように日本における中枢脱髄性疾患の規模感を整理すると、頻度の順にMS、NMOSD、MOGAD、ADEMという構図になります。ただし抗体検査の普及により、従来「MS」とされていた症例の一部がNMOSDやMOGADへと再分類される流れが続いており、内訳は今後も変動する可能性があります。

眼科診療の現場では、片眼または両眼の視神経炎が初発症状となることが少なくありません。若年女性の再発性視神経炎ではMS、重症で両眼性・長期視力低下を伴う場合はNMOSD、視神経乳頭浮腫を伴う小児例ではMOGADを念頭に置くなど、疾患スペクトラムを理解しておくことが重要です。

脱髄性疾患は単一の病気ではなく、免疫学的背景の異なる複数の疾患群です。疫学データを把握することは、診断の優先順位を考える上での指針になります。視神経炎を診たとき、その背後にどの疾患が潜んでいるのかを意識することが、早期診断と適切な専門紹介につながります。

コメント