日本眼科学会シンポジウム6「神経制御による眼表面の恒常性維持とその障害の病態生理」(2025年4月17日開催)の各演題の要旨を日本語でまとめたものです。今回の抄録では神経変調性疼痛(注)を論じた話はみられないようですが、補足しておきます。

シンポジウム概要:

眼表面は神経による制御が極めて重要で、特に角膜は人体中で最も神経密度が高い部位とされています。この三叉神経は痛覚などの感覚伝達だけでなく、眼表面の恒常性維持にも関与しており、神経-免疫連関の視点からその病態生理が注目されています。今回のシンポジウムでは、新たな知見に基づく神経の役割と治療法への展望について議論されます。

S06-1 木村芽以子(順天堂大学)

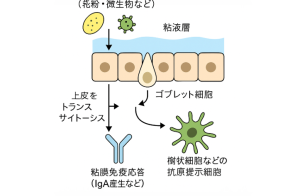

演題:三叉神経を介して形成されるGAP(Goblet Cell-Associated Antigen Passage)の役割

アレルギー性結膜炎発症のメカニズムとして、花粉殻により結膜上皮の杯細胞を介した抗原通過(GAP)が誘導されることがマウスモデルで示されました。局所麻酔や三叉神経の電気的除去によりGAP形成が抑制されたことから、三叉神経が抗原通過を仲介し、アレルギー反応に関与している可能性が示されました。

アレルギー性結膜炎発症のメカニズムとして、花粉殻により結膜上皮の杯細胞を介した抗原通過(GAP)が誘導されることがマウスモデルで示されました。局所麻酔や三叉神経の電気的除去によりGAP形成が抑制されたことから、三叉神経が抗原通過を仲介し、アレルギー反応に関与している可能性が示されました。

S06-2 岡田由香(和歌山県立医科大学・紀北病院)

演題:角膜創傷治癒におけるTRPチャネルの役割

TRPチャネル(特に感覚神経に発現するイオンチャネル)は、角膜上皮の創傷治癒に重要な役割を果たしています。アルカリ損傷や切開モデルにおいてTRPチャネルの活性化が治癒を促進することが報告されており、神経栄養性角膜症に対する新たな治療ターゲットとしての可能性が示唆されました。

S06-3 田川義晃(北海道大学)

演題:神経障害性眼痛を解明する

角膜は非常に高密度な神経分布を持つため、眼痛は他部位と比べて特異な性質を有します。ドライアイなど慢性刺激が続くと、神経自体の損傷による神経障害性疼痛が生じうることがあり、従来のNSAIDsなどでは改善しない場合も多いことが指摘されました。近年、眼科領域でも痛みの病態に対する関心が高まっていることが強調されました。

S06-4 鄭有人(東邦大学)

演題:ドライアイと神経障害性疼痛

ドライアイにより角膜感覚神経が慢性的に過敏化し、異常な痛覚(痛覚過敏や異痛症)を呈するケースがあります。神経-グリア相互作用による疼痛増幅機構が三叉神経節や脳幹で起こっており、ラットモデルを用いた研究ではこれが慢性疼痛に関与していることが確認されました。今後、こうした機構を標的とした治療法の発展が期待されます。

総括:

眼表面の健康維持には、感覚神経と免疫・修復機構との密接な連携が不可欠であることが明らかになってきました。本シンポジウムでは、三叉神経がアレルギー応答、創傷治癒、そして痛覚過敏に及ぼす影響について、最新の研究成果が報告され、臨床応用への期待が高まりました。

清澤の追記:

神経変調性疼痛の要点を、極簡便に、かつ眼科領域の話題を含めてまとめます:

🧠 神経変調性疼痛とは(補足的定義)

-

末梢や中枢神経系の機能異常によって痛みの感受性が異常に高まる状態。

-

明らかな組織損傷がないか、傷が治っていても痛みが続く。

❗見落としやすいポイント(追加)

-

感情・心理ストレスが症状の悪化に影響。

-

炎症性・侵害受容性疼痛との混在が多く、単独では説明困難なことも。

-

慢性疼痛症候群の一部として分類されることもある(例:線維筋痛症など)。

👁 眼科での話題:目の神経変調性疼痛

主な例:難治性ドライアイ(non-ocular surface pain)

-

症状:灼熱感、刺すような痛み、異物感 → 検査所見に乏しい

-

神経変調が関与:角膜知覚過敏、三叉神経系の感作

-

治療:従来の涙液補充では改善乏しく、

-

プレガバリンやデュロキセチン(保険適応外)

-

ボツリヌス療法、オメガ3、心理的サポートなどが補助的に使われることあり。

-

🔑 まとめ一行:

神経変調性疼痛は「神経の過敏化」により痛みが長引く状態で、ドライアイの一部にもこの機序が関与しており、従来の器質的治療では効果が乏しいことがある。

コメント