中高年に多い「ぶどう膜炎」とは?最新の知見から学ぶ

中高年に多い「ぶどう膜炎」とは?最新の知見から学ぶ

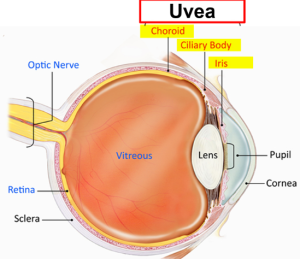

ぶどう膜炎(Uveitis)は、目の中間層である「ぶどう膜Uvea(虹彩 iris・毛様体 ciliary body・脈絡膜 choroid)」に炎症が起こる病気です。目の充血、痛み、まぶしさ(羞明)、飛蚊症、かすみ目などを引き起こします。炎症が放置されると、白内障、緑内障、黄斑浮腫、網膜剥離、視神経障害、失明といった重大な合併症に至ることもあります。JAMA米国医師会雑誌の総説をわかりやすく紹介します。

この疾患は特に20〜50歳の働き盛りの成人に多く見られ、世界中で人口10万人あたり38〜714人が罹患しているとされます。アメリカとヨーロッパでは、視覚障害の3~10%がこの病気に関連しており、発展途上国では失明原因の約1/4を占めることもあると報告されています。

【ぶどう膜炎のタイプと原因】

ぶどう膜炎は炎症の起こる部位によって、次のように分類されます:

- 前部ぶどう膜炎(41〜60%):虹彩・毛様体の炎症。充血・眼痛が中心。

- 中間部ぶどう膜炎(9〜15%):硝子体の付着部(傍毛様体部)など。

- 後部ぶどう膜炎(17〜23%):脈絡膜・網膜が中心。

- 汎ぶどう膜炎(7〜32%):すべての部位に及ぶ炎症。

原因も様々で、以下のように大きく2つに分類されます:

- 感染性(11~50%):

- 高所得国ではトキソプラズマ、ヘルペス、結核、HIVなどが主。

- 低所得国では感染性の割合がさらに高くなります。

- 非感染性:

- 原因不明(特発性)が27〜51%。

- 系統疾患との関連(37〜49%):強直性脊椎炎、サルコイドーシス、MSなど。

また、近年は大気汚染や喫煙、遺伝的要素(例:HLA-B27)も発症に影響すると考えられています。

【診断と治療の基本方針】

診断は、眼科での詳細な眼底検査、前眼部の観察、蛍光眼底造影、OCTなどを組み合わせて行います。全身疾患の合併が疑われる場合は、血液検査や他科との連携も重要です。

治療の目標は、

- 早期に炎症を抑え、

- 再発を防ぎ、

- 副作用を最小限に抑えることです。

主な治療法:

- 前部ぶどう膜炎:点眼ステロイドが第一選択。必要に応じて散瞳薬も併用。

- 軽度の中間部ぶどう膜炎:経過観察のみでよいことも。

- 中等度以上の中間部、後部、汎ぶどう膜炎:

- 全身または硝子体注射によるステロイド投与

- 免疫抑制剤(DMARDs):

- メトトレキサートで52.1%、ミコフェノール酸モフェチルで70.9%の炎症コントロールが報告。

- 生物学的製剤(アダリムマブ):

- 治療抵抗性例では有効で、治療失敗までの期間が13週→24週へと延長し、失敗率も78.5%→54.5%へと低下。

一方、感染性ぶどう膜炎では原因微生物に応じた抗菌薬の全身投与が基本となり、ステロイドは慎重に使用されます。

院長清澤のコメント:

ぶどう膜炎は、若年から中高年に多く、再発や合併症のリスクを伴うため、専門的な診断と継続的な治療が重要です。特に原因が不明な特発性や、関節リウマチなど全身疾患と関係する非感染性ぶどう膜炎では、リウマチ内科などとの連携治療が視力を守る鍵となります。

当院でも、原因不明の眼痛やかすみ目、充血を訴える方にぶどう膜炎を疑い、丁寧に診察・検査を行っています。もし更に本格的治療が必要と判断した場合には東京科学大学眼科(お茶の水)や宮田眼科東京(四谷)など知り合いのいる専門診療施設への紹介も考慮します。症状が長引く場合は、どうぞ早めにご相談ください。

出典:

Maghsoudlou P, Epps SJ, Guly CM, et al. Uveitis in Adults: A Review. JAMA. 2025;334(5):419–434. doi:10.1001/jama.2025.4358

コメント