眼瞼・眼窩の最新知見 ― 神経眼科的観点からも注目すべき演題を紹介

2025年日本眼科学会では、眼瞼・眼窩・涙道領域における新たな臨床研究や技術開発に関する興味深い報告があります。本記事では、4月18日に行われた「一般講演 眼窩・涙道・眼瞼」セッションからの6演題をピックアップし、その要点を紹介いたします。

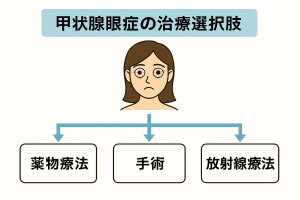

① ステロイド治療抵抗性の甲状腺眼症に対する新たなアプローチ

① ステロイド治療抵抗性の甲状腺眼症に対する新たなアプローチ

演者:大山泰司先生(那覇市立病院)

ステロイドパルス後も炎症が残存する甲状腺眼症に対して、Triamcinolone Acetonide(TA)の眼窩内局所投与を試みた報告。MRI上での炎症性筋肥大の縮小が確認され、外科的介入を避けたい症例において有望な選択肢となり得ると感じました。

注:先日のオリンピアクリニックの発表でも、下直筋肥大例でしたが、先ずテノン脳内ステロイドを用いる例はパルスよりも多かった(60:10)と記憶しています。

② AIによる外眼筋評価モデルの開発

演者:春名優甫先生(大阪公立大学)

MRI画像から外眼筋の形状をAIで自動解析するモデルの構築。特に内直筋で高精度が得られた点は、今後の眼窩疾患の客観的評価に大きく寄与する可能性があります。神経眼科領域でも有用性が期待されます。

③ 開放型眼窩骨折後の眼球運動予後予測

演者:奥拓明先生(京都府立医科大学)

332例の大規模解析から、若年・男性・外眼筋偏位が少ないことが術後良好な眼球運動予後と関連することが示されました。術前評価の際の予後説明やリスク評価に役立ちそうです。

④ 先天鼻涙管閉塞症における起因菌の変化

演者:折井佑介先生(兵庫県立尼崎総合医療センター)

乳児131名の涙嚢炎に関する細菌培養から、肺炎球菌やCorynebacterium属が多く検出され、過去に比べMoraxella属の減少も確認。耐性菌の傾向を含め、術前の抗菌薬選択にも参考となる知見です。

⑤ 経結膜ミュラー筋短縮術(MMCR)の有効性

演者:佐藤陽平先生(オキュロフェイシャルクリニック大阪)

軽度~中等度の眼瞼下垂に対して有効な術式であり、術後のMRD1改善(瞼縁と角膜反射の位置の距離)が明確に示されました。皮膚切開を避けられる点で、患者満足度も高いと考えられます。

⑥ 上眼瞼挙筋短縮術と角膜高次収差の関係

演者:岩崎莉佳子先生(大阪大学)

眼瞼手術後の角膜高次収差の変化を精密に解析。手術による光学的影響がある一方で、視力に大きな悪影響は見られず、今後の術式選択や予後説明に役立つであろうデータです。

おわりに

眼窩や眼瞼疾患の評価や治療は、神経眼科領域とも深く関わりがあり、特に外眼筋や眼球運動、眼窩炎症に関する知見の進展は、日常診療における判断材料として非常に参考になります。今後のAIの臨床応用や、ステロイド以外の治療選択肢の開発にも引き続き注目していきたいと思います。

コメント