緑内障とコントラスト感度──五十嵐先生の研究から見える視機能の新しい指標

緑内障とコントラスト感度──五十嵐先生の研究から見える視機能の新しい指標

東京女子医科大学眼科研究会で拝聴した五十嵐涼子先生の「緑内障の病診連携について」のご講演は、臨床のみならず研究の基礎がしっかりとした内容でした。先生は学生時代から基礎研究に携わり、視覚系の生理的な背景を踏まえたアプローチをされていることが印象的でした。

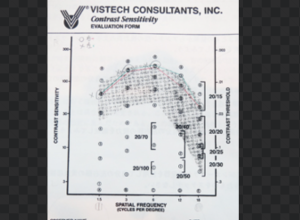

緑内障患者におけるコントラスト感度(Contrast Sensitivity:CS)の変化を検討し、その結果が患者の生活の質(Quality of Vision:QOV)と密接に関係しているという研究成果を紹介されました。白内障の術前診断に通常用いられる「コントラスト感度」は視覚の空間周波数特性(spacial frequency characteristics)のカットオフ値を見ているものです。これに近いが、これとは別の概念に時間周波数特性(temporal frequency characteristics)という概念があり、昔私たちはそれに取り組んでいました(末尾注参照)。

緑内障では網膜神経節細胞から外側膝状体に至る経路のうち、大細胞系(magnocellular system)が小細胞系に先んじて障害されることが知られています。小細胞系は中心視・色覚に関係し、大細胞系は動きや明暗の変化の検出を担うため、この系の障害は「見えづらい」「暗いところで見えにくい」といった日常的な不便さに直結します。空間周波数特性で言えば、粗い縞模様(低周波数)が大細胞系に対応するため、緑内障ではまず低周波領域のコントラスト感度が低下することが予測されます。私も過去に研究に取り組んだ時間周波数特性の研究を思い出しました。五十嵐先生の研究結果は、この生理学的背景ともよく整合するものでした。

関連論文の概要:

“Correlation between contrast sensitivity and National Eye Institute Visual Function Questionnaire‐25 (NEI VFQ-25) Rasch scores in patients with open-angle glaucoma: A cross-sectional study”

(Nakano R., Igarashi-Toju R., Akagi T., ほか;BMC Ophthalmology 2025年2月25日掲載)

この論文では、開放隅角緑内障患者109名218眼を対象に、明所(100 cd/m²)および暗所(10 cd/m²)条件下でコントラスト感度を測定し、視野欠損の進行度(Humphrey Field Analyzer 24-2/10-2)や、患者自身が感じる生活の質(NEI VFQ-25のRasch解析スコア)との関連を解析しています。

結果として、視野の平均偏差(MD)が悪化するにつれてコントラスト感度は低下し、特に暗所条件での低下が有意でした(p < 0.05)。さらに、明所でのコントラスト感度がQOVスコアと強く相関し、特に「悪い方の眼(worse eye)」でその関連がより明瞭でした。

研究チームは、コントラスト感度の低下が視野進行と生活の質の両方に関連することを明らかにし、コントラスト感度測定が視機能モニタリングの新たな指標となりうると結論づけています。

臨床への示唆

この研究は、視野検査やOCTといった従来の構造・機能評価に加え、「患者さんが実際に感じる“見え方の質”」をより正確に把握するための新しい手段として、コントラスト感度測定の臨床的意義を示唆するものです。

緑内障患者が「視野はまだ残っているのに、見づらさを感じる」と訴える背景には、大細胞系の障害に伴うコントラスト感度の低下が関係しているのかもしれません。

注;清澤の昔の関連研究、(Momose K主導の“pseudorandom/PRBS刺激—transfer function(TFC)”系の緑内障研究が複数確認でき、Kiyosawa M共著はAMD例でのPRBS-VEPが確認できました)。

-

PRBS-determined temporal frequency characteristics of VEP in glaucoma

開放隅角緑内障26眼と健常11眼で、PRBS刺激から得たVEPの**TFC(入力PRBSと出力VEPのクロススペクトル)**を比較。緑内障でTFCが系統的に変化することを報告。Documenta Ophthalmologica 2004. PubMed+2スプリンガーリンク+2 -

Nonlinear characteristics of visual evoked potential in primary open-angle glaucoma

PRBSによる輝度変調刺激でVEPの線形・非線形成分を解析し、M系/P系との関連も検討。Documenta Ophthalmologica 2006. PubMed+1 -

Correlation between FDT perimetry and PRBS-VEP TFC in early OAG

早期緑内障で、PRBS-VEP由来のTFCとFDT視野閾値の関連を検討。Documenta Ophthalmologica 2003(要旨情報)。 Ovid+1 -

(関連:Kiyosawa共著/疾患はAMD)Visual Evoked Potentials Elicited by Pseudorandom Stimulation from Patients with Macular Degeneration

中心暗点がPRBS-VEPの振幅・潜時・TFCに与える影響を解析。Japanese Journal of Ophthalmology 2002(著者にMotohiro Kiyosawaを含む)。日肢関+2CiNii+2 -

コメント