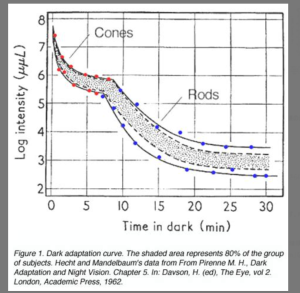

注;上に示した図(Webvision 他の資料より)では、縦軸が明るさ閾値(または対数光強度、閾値の逆数=感度の逆数)、(横軸が暗順応時間(分)という形で描かれています

この標準的なグラフの特徴は:

-

初期に閾値が急速に下がる(=感度が上がる)部分(錐体支配期)

-

“rod-cone break(ロッド‐コーン分岐点)”があり、後半でさらに閾値が下がる(=感度がさらに上がる)部分(桿体支配期)ResearchGate+3NCBI+3サイエンスダイレクト+3

-

閾値がある最小値に漸近する(完全暗順応状態)サイエンスダイレクト+2Webvision+2

このような“閾値(暗順応前よりどれほど明るさが必要か)”として描くスタイルが多数使われています。Reuter のレビュー “Fifty years of dark adaptation” も、こうした古典的曲線を振り返っています。サイエンスダイレクト

コメント