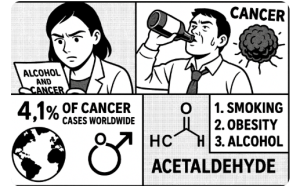

コメント:アルコール摂取ががんの発生と関連しているという論文です。世界のがん症例の約4.1%がアルコールに起因し、その約8割が男性であり、アルコールが分解されるときに発生するアセトアルデヒドが原因だと説明しています。アルコール飲用は喫煙・肥満に次ぐ第3位の修正可能ながん危険因子だそうです。

コメント:アルコール摂取ががんの発生と関連しているという論文です。世界のがん症例の約4.1%がアルコールに起因し、その約8割が男性であり、アルコールが分解されるときに発生するアセトアルデヒドが原因だと説明しています。アルコール飲用は喫煙・肥満に次ぐ第3位の修正可能ながん危険因子だそうです。

アルコールとがんのリスク ― 最新の知見から

2025年8月、米国公衆衛生局長官は、アルコール飲料のラベルに「がんの危険性」を明記することを推奨し、医療現場でのカウンセリングや介入の重要性を訴えました。これは近年蓄積された科学的証拠を踏まえたもので、アルコール摂取と複数のがんとの関連性がより明確になってきています。

どんながんと関係があるのか

アルコールが関連するがんには、口腔・咽頭・喉頭がん、食道がん、乳がん、大腸がん、肝臓がんがあります。

2020年の推計では、世界のがん症例の約4.1%(74万件)がアルコールに起因し、その約8割が男性でした。米国では、喫煙・肥満に次ぐ第3位の修正可能ながん危険因子とされています。

なぜアルコールが発がん性を持つのか

主な原因は、アルコール(エタノール)の代謝産物であるアセトアルデヒドです。これはDNAの合成や修復を阻害し、遺伝子変異を起こしやすくします。

特に東アジア人に多いALDH2*2遺伝子変異(お酒を飲むと顔が赤くなるタイプ)では、アセトアルデヒドの分解が遅く、少量の飲酒でもリスクが高まります。

その他のメカニズムとして:

-

慢性的な炎症や酸化ストレスの増加

-

長期大量飲酒による肝硬変と肝がんリスク

-

エストロゲン上昇による乳がんリスク増加

-

タバコの発がん物質を溶かし、吸収を高める作用

-

葉酸代謝やビタミンA代謝の障害、免疫機能低下

-

口腔・腸内細菌叢の変化によるアセトアルデヒド増加

飲酒量とリスクの関係

がんリスクは飲酒量が多いほど高まります。米国の基準では1ドリンク=エタノール14g(ビール350ml、ワイン150ml、蒸留酒45ml相当)。

-

大量飲酒:男性 1日5杯以上 or 週15杯以上、女性 1日4杯以上 or 週8杯以上

-

適量とされる目安:男性 1日2杯以内、女性 1日1杯以内(ただしリスクゼロではない)

研究からわかったこと

-

大量飲酒(1日3.5杯超)は口腔、咽頭、食道、乳房、大腸、肝臓など複数のがんリスクを有意に上げる。

-

乳がんでは、1日1杯程度の少量飲酒でも約10%リスク増。

-

大腸がんは中等量以上の飲酒でリスク上昇。

-

口腔・咽頭・食道がんは「どんな量でも」リスク増加とする報告もある。

評価の難しさ

飲酒とがんの関係は多くが観察研究によるもので、喫煙・食事・運動・BMIなどの交絡因子や、飲酒量の過少申告、「元飲酒者」を含めた比較群設定による偏りが影響します。

医療現場での対応

-

患者に対し、飲酒とがんの関係を説明

-

「自分は安全量内だから大丈夫」とは限らないことを強調

-

特に喫煙者、ALDH2*2保有者、家族歴がある人、肝疾患既往者は少量でも要注意

-

簡易スクリーニング(Single Item Alcohol Screening Questionなど)と短時間介入

-

アルコール使用障害(AUD)があれば薬物治療(ナルトレキソン等)やカウンセリングを提案

まとめ

-

アルコールは少量でも特定のがんリスクを高め、量が増えるほどリスクは上昇

-

「適量」でも完全に安全ではない

-

健康のためには「飲まない」か「減らす」選択が望ましい

-

医師は飲酒習慣を把握し、必要に応じて介入や治療を行うべき

出典

Morford KL, Tetrault JM, O’Connor PG. Alcohol and Cancer Risk. JAMA. Published online August 6, 2025. doi:10.1001/jama.2025.11229

コメント