【シンポジウム16:こどもの目を守る―第4弾―近視】

【シンポジウム16:こどもの目を守る―第4弾―近視】

清澤のコメント:このシンポジウムは別のシンポジウムに比べると最先端というよりも社会的な対応を論じているようです。

開催日時:2025年4月18日(金)15:30~16:50

オーガナイザー:白根雅子先生(しらね眼科)、杉山和久先生(恵寿総合病院)

1. こども家庭庁からの報告(堤氏)

文部科学省による児童の近視に関する全国調査結果を紹介し、近視の発症率や視力低下の影響について報告。こども家庭庁では学校検診後の精密検査の促進や、生活習慣改善の普及活動を支援しており、子どもの視力を社会全体で守る施策を進めていることが紹介された。

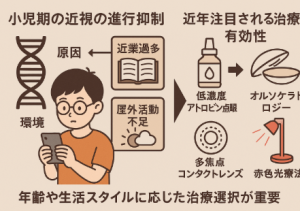

2. 大野京子先生(東京科学大学):「小児近視の進行抑制」

大野先生は、小児期の近視の進行抑制には遺伝的要因に加え、近業過多や屋外活動不足などの環境要因が関係すると説明。近年注目される治療法として、低濃度アトロピン点眼、オルソケラトロジー、多焦点コンタクトレンズ、赤色光療法の有効性を紹介。近視の進行予防には年齢や生活スタイルに応じた治療選択が重要と述べた。

3. 生野恭司先生(いくの眼科):「病的近視に伴う網膜疾患」

病的近視が進行すると、眼軸長の過伸展によって網膜や黄斑部に変性が起こり、深刻な視力障害を引き起こすと解説。特に黄斑分離症、脈絡膜新生血管、近視性黄斑萎縮が代表的疾患であり、治療には硝子体手術や抗VEGF薬の硝子体注射が必要となる。これらの疾患は再発リスクが高く、長期的な管理が必要とされた。

4. 近藤永子先生(眼科三宅病院):「近視の啓発と予防活動」

近視の早期発見と予防には、生活習慣の改善と正しい知識の普及が欠かせないと強調。文部科学省の調査では、屋外活動の増加が近視予防に有効とされ、スマートフォンやタブレットの使い方、読書時の姿勢も重要。学校や家庭での取り組みに加え、保護者・教育者・医療者の連携による地域ぐるみの継続的な啓発活動の重要性を説いた。

このシンポジウムでは、近視が進行する前に適切な介入を行い、視力の維持と将来の重篤な眼疾患の予防につなげることが強調されました。今後も医療・教育・行政が連携して子どもの目を守る体制を築くことが求められています。

コメント