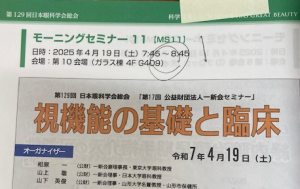

土曜日のモーニングセミナーで一新会セミナー「視機能の基礎と臨床」を聞いてきました。

土曜日のモーニングセミナーで一新会セミナー「視機能の基礎と臨床」を聞いてきました。

◎ 今朝のモーニングセミナーは一新会のお話を拝聴してきました。抄録がありませんので覚えている限りでお話を思い返してみます。この会を知るには、一新会の起源から理解しなくてはなりません(後述)。

◎ 澤充先生のお話は、光をプリズムで分光して基準光を作るのではなく、2台の分光器から発生させた色光を視野の上下に分けて示し、その判別の可否を見ることで正常者と各種の色覚異常者の色覚特性を詳しく見ることができるという機械を開発中だという話でした。臨床データを得て発表するために、日本大学の倫理委員会にプロトコールを申請中だそうです。私も医科歯科大学在籍中には色覚を脳波で他覚的に評価する事に興味を持ち、早稲田大学の百瀬桂子先生に技術的開発と測定を依頼して、眼科では当時三楽病院におられた岡島先生や中村先生に研究屋患者さん紹介などをお願いしたことがりました。今思うと、あの時に今一つ踏み込んだ研究をしていたら更によかったと悔やまれました。

Objective Measurement of the Chromatic Contrast Sensitivity Using VEP: Studies on Normals and Color Vision Defectives、著者: K. Momose, M. Kiyosawa, K. Nakamura, O. Okajima, N. Nemoto, M. Mochizuki 概要: 視覚誘発電位(VEP)を用いて、正常者および色覚異常者の色覚コントラスト感度を客観的に測定した研究です。掲載誌: Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS)2003 リンク: 眼科視覚科学ジャーナル眼科視覚科学ジャーナル+1眼科視覚科学ジャーナル+1

◎ 東大の本庄恵先生は緑内障の薬剤及び手術治療に関する総論をお話くださいました。現在は点眼薬治療が主流ですが、最近はレーザーやプリザーフロなどのデバイスを用いた手術的方法も増えてきているという事でした。点眼薬は種類も増え、効力の強い方法も出てきておりますが、点眼アドヒアランスの確保は容易ではありません。それを考えると、手術治療のリスクが少ないならば、比較的早い時期からMIGSなどの処置を選択肢に加える方法も無くはないと感じつつ帰ってきました。

◎公益財団法人一新会は、東京大学名誉教授・石原忍の遺志を受け継ぎ、色覚異常に関する研究支援と社会的啓発を目的として1961年(昭和36年)に設立された団体です。石原は、先天性色覚異常の判別に優れた「石原色覚検査表」を開発し、これは今日に至るまで世界標準の色覚検査として広く使用されています。

設立当初は、眼科学の振興と国字の改良を目的としていましたが、近年では眼科学、特に色覚に関する研究支援と、色覚異常者に配慮したバリアフリー社会の実現を二本柱とする活動へと重点を移しています。石原の全財産をもとに設立され、以降は東大眼科関係者を中心に運営されています。

現在の理事長は澤充氏(日本大学名誉教授)で、石原色覚検査表の品質管理と国際的評価の維持・発展に尽力するとともに、色覚検査の正しい知識の普及、検査表の印刷技術改良、新たな検査表の開発を推進しています。さらに、日本眼科学会でのセミナー開催、教育機関や災害被災地への検査表寄贈、研究団体への助成など幅広い公益活動を行っています。平成24年には公益財団法人として認定され、我が国における色覚研究と社会貢献の中心的役割を果たしています。

コメント